○宮崎大学家畜伝染病等予防安全管理規程

令和6年2月22日

制定

(目的)

第1条 この規程は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「家伝法」という。)の定めるところに基づき、宮崎大学(以下「本学」という。)において、実験、研究その他の業務を行う目的で家畜伝染病病原体及び届出伝染病等病原体(以下「監視伝染病病原体」という。)の所持、保管、使用、輸入、運搬、滅菌等(以下「取扱い等」という。)を行う場合の安全管理に関し必要な事項を定め、監視伝染病病原体による家畜伝染病及び届出伝染病(以下「監視伝染病」という。)の発生及びまん延を防止することを目的とする。なお、監視伝染病病原体以外の安全管理については、宮崎大学病原体等安全管理規程に定める。

(他の法令との関係)

第2条 この規程に定めのない事項については、家伝法及びその他関係法令(以下「家伝法等」という。)の定めるところによる。

2 この規程は、家伝法に基づく家畜伝染病発生予防規程に定めるべき事項を含むものとする。

(1) 「病原体等」とは、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫、プリオン及びこれらの微生物の産生する毒素並びに同様の構造を有する人工物で、動物に危害を及ぼす要因となるものをいう。

(2) 「監視伝染病病原体」とは、病原体等のうち、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号。以下「家伝法施行規則」という。)第56条の3に規定する家畜伝染病病原体及び家伝法施行規則第56条の27に規定する届出伝染病等病原体をいう。

(3) 「重点管理家畜伝染病病原体」とは、家畜伝染病病原体のうち、家伝法施行規則第56条の3第1号、第4号及び第9号に規定するものをいう。

(4) 「要管理家畜伝染病病原体」とは、家畜伝染病病原体のうち、重点管理家畜伝染病病原体を除いたものをいう。

(5) 「安全管理」とは、病原体等への曝露等を予防すること(バイオセーフティ)及び病原体等の紛失、盗難、濫用・悪用等を防止すること(バイオセキュリティ)をいう。

(6) 「部局等」とは、学部、工学教育研究部、研究科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携機構、フロンティア科学総合研究センター、産業動物防疫リサーチセンター、医学部附属病院、安全衛生保健センター及び情報基盤センターをいう。

(7) 「管理区域」とは、本学において監視伝染病病原体の安全管理が必要な区域(実験室、実習室、検査室、空調・排水等に関わる設備区域及び病原体等を保管又は滅菌する区域を含む。)をいう。

(8) 「実験室等」とは、管理区域内の実験室、実習室、検査室及び病原体等を保管又は滅菌する区域をいう。

(9) 「安全管理に関するマニュアル」とは、「宮崎大学監視伝染病病原体の取扱安全管理に関するマニュアル」をいう。

(学長及び部局等の長の責務)

第4条 学長は、家伝法等及びこの規程に基づき、本学における監視伝染病病原体による監視伝染病の発生の予防及びまん延の防止(以下「監視伝染病予防」という。)に関する業務を総括する。

2 学長は、家伝法等に基づき監視伝染病病原体の所持者となるときは、次の各号に掲げる必要な手続を行うものとする。

(1) 監視伝染病病原体の所持に係る許可申請及び届出

(2) 第9条に規定する病原体取扱主任者の選任及び届出

(3) 監視伝染病病原体を取り扱う施設等に関する家伝法等の定める「施設の基準」及び「保管等の基準」に定める必要な措置

(4) 事故等及び災害時応急措置に係る届出

3 部局等の長は、家伝法等及びこの規程に基づき、当該部局等における監視伝染病予防に関し必要な措置を講じなければならない。

(家畜伝染病予防委員会)

第5条 本学に、学長の諮問に応じ、又は独自に調査・審議するため、家畜伝染病予防委員会を置く。

2 家畜伝染病予防委員会は、次に掲げる事項を調査・審議する。

(1) 監視伝染病予防のための安全管理に関すること。

(2) 家伝法等に基づく監視伝染病病原体の分類に関する事項

(3) 実験室等及び設備の安全管理並びに家伝法等で定める「施設の基準」を満たすために必要な整備に関すること。

(4) 管理区域に関すること。

(5) 教育訓練及び健康管理に関すること。

(6) 監視伝染病病原体の使用、保管及び滅菌等の処理、記帳並びに情報管理に関すること。

(7) 実験計画及び監視伝染病病原体を取り扱う業務(以下「実験等」という。)の安全管理に関するマニュアルへの適合性に関すること。

(8) 監視伝染病病原体を取り扱う実験室等及び設備の家伝法等への適合性の審査に関すること。

(9) 事故発生の際の必要な措置及び改善策に関すること。

(10) 安全管理に関する規程等の制定及び改廃に関すること。

(11) その他安全管理に関し必要な事項

3 家畜伝染病予防委員会は、前項の規定により独自に調査・審議した結果、必要と認めた場合は、部局等の長に勧告し、及び学長に意見を具申することができるものとする。

4 学長及び部局等の長は、前項の家畜伝染病予防委員会の勧告又は意見を尊重しなければならない。

5 家畜伝染病予防委員会は、必要に応じ、病原体取扱主任者及び第11条に規定する作業責任者に報告を求めることができる。

6 この規程に定めるもののほか、家畜伝染病予防委員会の運営に関し必要な事項は、家畜伝染病予防委員会の議を経て別に定める。

(組織)

第6条 家畜伝染病予防委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 副学長(研究・企画担当)

(2) 病原体取扱主任者

(3) 医学部教員のうちから 1人

(4) フロンティア科学総合研究センター教員のうちから 1人

(5) 農学部教員のうちから 1人

(6) 産業動物防疫リサーチセンター長

(7) 産業動物防疫リサーチセンター感染症研究・検査部門長

(8) 工学教育研究部教員のうちから 1人

(9) 地域資源創成学部教員のうちから 1人

(10) 研究・産学地域連携推進機構事務部部長

(11) 宮崎大学病原体等安全管理規程(平成19年7月19日制定)で設置する病原体等取扱主任者

(12) その他委員長が必要と認めた者

2 委員は、学長が任命する。

4 第1項第12号の任期は、その都度定める。

(委員長等)

第7条 家畜伝染病予防委員会に委員長を置き、第6条第1項の委員のうちから互選により選出する。

2 委員長は、家畜伝染病予防委員会を招集し、その議長となる。

3 家畜伝染病予防委員会に副委員長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第8条 家畜伝染病予防委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。

2 家畜伝染病予防委員会の議事は、原則出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。

3 家畜伝染病予防委員会が必要と認めたときは、家畜伝染病予防委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(病原体取扱主任者)

第9条 本学に、監視伝染病予防に関し学長を補佐するため及び本学の監視伝染病予防について監督を行わせるため、病原体取扱主任者1人を置く。

2 病原体取扱主任者は、家伝法等及びこの規程を熟知するとともに、家畜伝染病病原体の取扱いの知識経験に関する要件として家伝法施行規則で定める要件を備える者でなければならない。

3 病原体取扱主任者は、学長が任命する。

4 病原体取扱主任者の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 病原体取扱主任者に事故があるときは、その都度、第2項に定める要件を備える者のうちから学長の選任した代理者がその職務を代行する。

6 病原体取扱主任者に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条 病原体取扱主任者は、安全管理に係る次に掲げる任務を果たすものとする。

(1) 立入検査等への立会い、第19条第4項に規定する教育訓練等、その職務を遂行し、監視伝染病病原体の取扱施設に立ち入る者に対し、家伝法等又はこの規程の実施を確保するための指示を行うこと。

(2) 安全管理に関するマニュアルを作成し、家畜伝染病予防委員会に諮ること。

(3) 監視伝染病病原体を取り扱う管理区域における安全管理状況を把握すること。

(4) 実験等が家伝法等及びこの規程並びに安全管理に関するマニュアルに従って適正に遂行されていることを確認すること。

(5) 監視伝染病病原体を取り扱う管理区域及び設備が家伝法等に従って適正に維持・管理されていることを確認すること。

2 病原体取扱主任者は、作業責任者及び第12条の作業従事者と緊密な連絡をとり、安全管理に関して作業責任者及び作業従事者に指導、助言又は勧告するものとし、必要に応じ、作業責任者及び作業従事者に報告を求めることができる。

3 病原体取扱主任者は、家畜伝染病予防委員会と十分連絡をとり、必要な事項について家畜伝染病予防委員会に報告するものとする。

4 病原体取扱主任者は、病原体等による監視伝染病予防に関し必要と認めた場合は、部局等の長に勧告し、及び学長に意見を具申することができるものとする。

5 学長及び部局等の長は、前項の病原体取扱主任者の勧告又は意見を尊重しなければならない。

(作業責任者)

第11条 監視伝染病病原体を取り扱う実験等ごとに、作業従事者の中から、実験等の遂行に責任を負う者(以下「作業責任者」という。)を置くものとする。ただし、同一分野、部門等において複数の実験等が行われる場合で、実験等の管理監督に支障がないときは、当該実験等につき1人とすることができるものとする。

2 作業責任者は、家伝法等及びこの規程を熟知するとともに、監視伝染病予防のための知識及び技術並びにこれらを含む関連の知識及び技術に高度に習熟した職員でなければならない。

3 作業責任者は、第19条で定める教育訓練を必ず受講しなければならない。

4 作業責任者は、次に掲げる任務を果たすものとする。

(1) 実験等の立案及び実施に際しては、家伝法等及びこの規程並びに安全管理に関するマニュアルを遵守すること。

(2) 病原体取扱主任者との緊密な連絡の下に、実験等の管理監督に当たること。

(4) 安全管理に必要な整備及び点検を実施し、記録を保存すること。この場合において、この記録は、病原体取扱主任者、部局等の長又は家畜伝染病予防委員会の求めに応じて提示するものとする。

(7) その他安全管理に関し、家伝法等及びこの規程並びに安全管理に関するマニュアルに定められた必要な事項を実施すること。

(8) その他実験等に伴う監視伝染病予防に関し必要な事項の処理に当たること。

5 作業責任者は、その任務を果たすに当たり、必要な事項について部局等の長及び病原体取扱主任者に報告するものとする。

(作業従事者)

第12条 監視伝染病病原体を取り扱う実験等を行う者(以下「作業従事者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自己及び周囲の環境の安全確保に関して充分留意すること。

(2) 安全管理又は安全確保及び事故等に関しての疑問点については、作業責任者の判断を仰ぐこと。

(3) 作業責任者の指示に従うこと。

(4) 実験等に伴う監視伝染病予防のための安全確保に関して、家伝法等及びこの規程並びに安全管理に関するマニュアルに定められた必要な事項を実施すること。

(管理区域の維持・管理等)

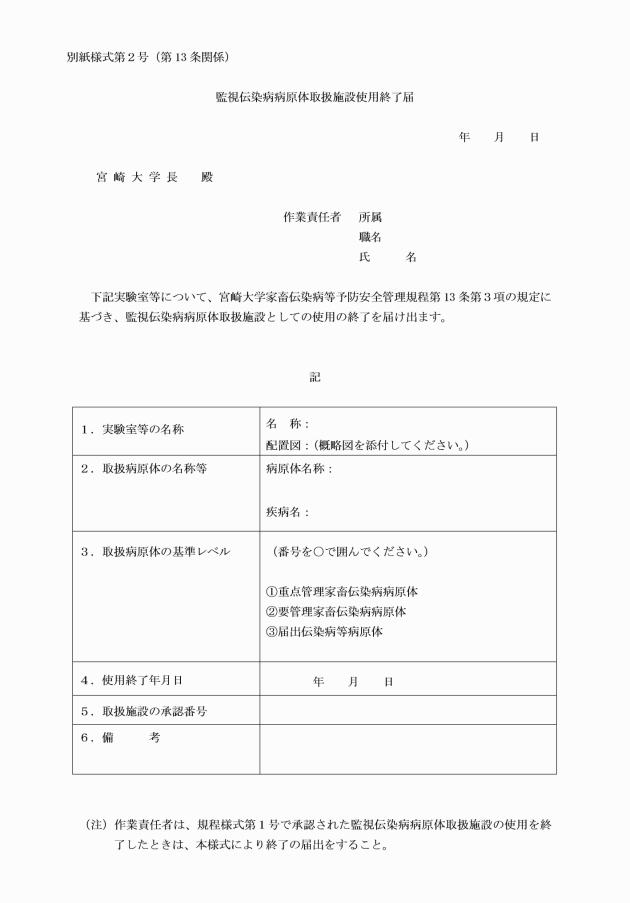

第13条 作業責任者は、安全管理に関するマニュアルを遵守し、実験室等及び設備の整備状況に常に留意するものとする。また、監視伝染病病原体を取り扱う実験室等については、家伝法施行規則第56条の8、第56条の9及び第56条の32で定める「施設の基準」を満たし、かつ、家伝法施行規則第56条の23から第56条の25まで及び第56条の33で定める「保管等の基準」に従い、それぞれ維持・管理しなければならない。

2 作業責任者は、承認を受けていない実験室等を監視伝染病病原体の取扱施設として使用する場合は、あらかじめ、別紙様式第1号の監視伝染病病原体取扱施設申請書により、所属部局等の長を経て、学長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) BSL3施設 空調、風量、制御盤、フィルターなど

(2) 安全キャビネット 風速、風量、フィルター、密閉度など

(3) 滅菌設備 配管、安全弁、フィルター、運転調整など

(4) 保管庫 施錠器具、ドアパッキン、運転調整など

6 作業責任者は、前2項の定期点検の結果について必要な事項を、部局等の長を経て、家畜伝染病予防委員会に報告するものとする。

7 作業責任者は、第2項で承認を受けた事項の一部又は全部に変更の必要が生じた場合は、新たに学長に申請し、承認を受けなければならない。

(監視伝染病病原体の取扱い等)

第14条 本学では動物を使用した監視伝染病病原体の実験はできないものとする。

2 監視伝染病病原体の取扱い等に際しては、安全管理に関するマニュアルに従って行うものとし、環境汚染が生じないようにしなければならない。

3 同一病原体等における人、動物、家畜で管理基準が異なる場合には、いずれか管理レベルの高い方を採用するものとする。

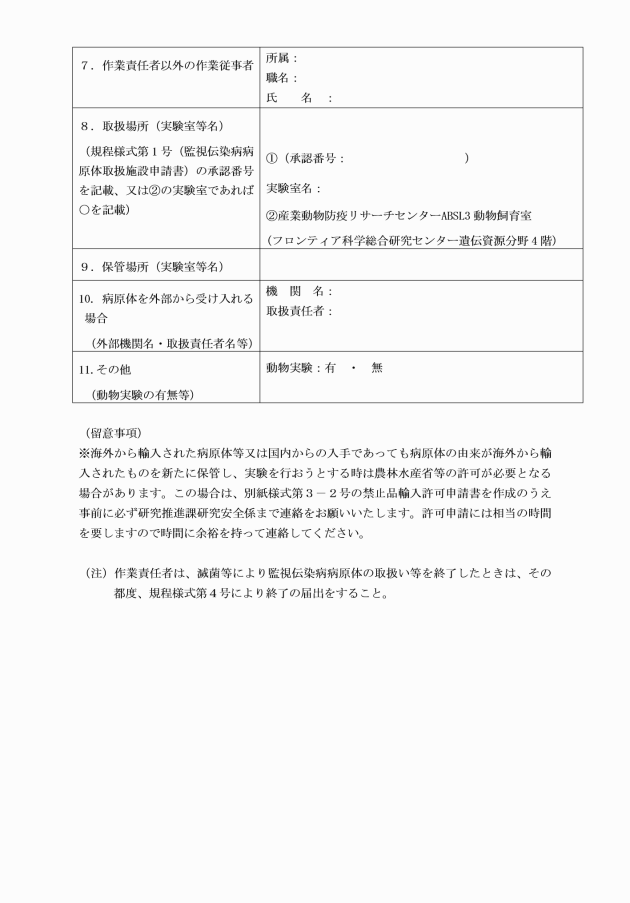

4 作業責任者は、監視伝染病病原体を取り扱う実験計画及び保管又は使用する監視伝染病病原体について、あらかじめ、別紙様式第3号の監視伝染病病原体取扱申請書により、所属部局等の長を経て、学長に申請し、承認を受けなければならない。

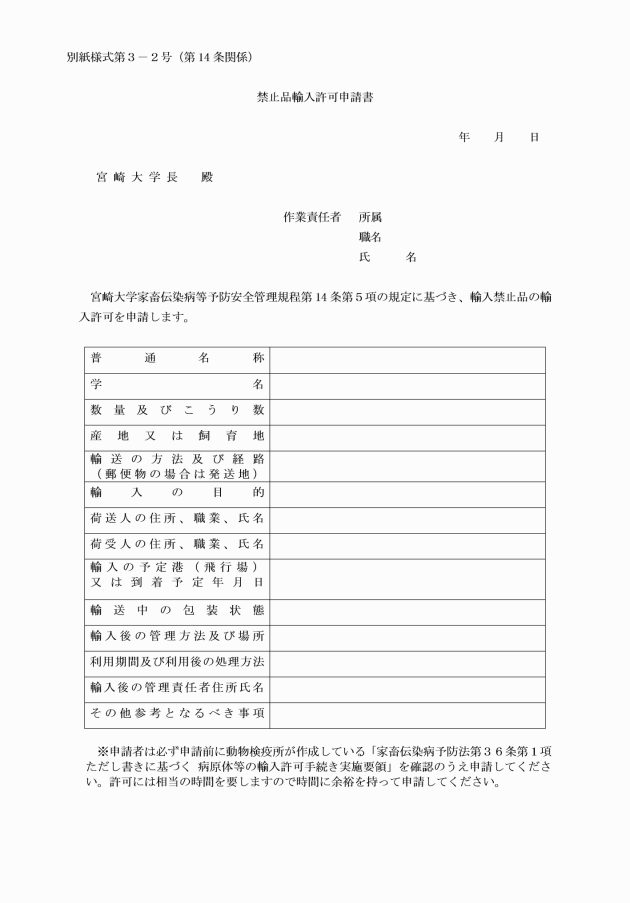

5 作業責任者は、監視伝染病の病原体(99疾病)(病原体が含まれる、あるいは付着している蓋然性の高いもの、感染性のある病原体に再生する可能性のある核酸を含む)を輸入する場合又は国内からの入手であっても病原体の由来が海外から輸入されたものを新たに保管し、実験を行おうとする場合は、あらかじめ、別紙様式第3号の監視伝染病病原体取扱申請書及び別紙様式第3―2号の禁止品輸入許可申請書により、所属部局等の長を経て、学長に申請し、承認後、学長から農林水産大臣に対し許可申請を行うものとする。なお、農林水産大臣への許可申請手続きは、研究・産学地域連携推進機構研究推進課が行い、農林水産大臣の許可を得た後、作業責任者に対し、許可を取得した事を通知するものとする。

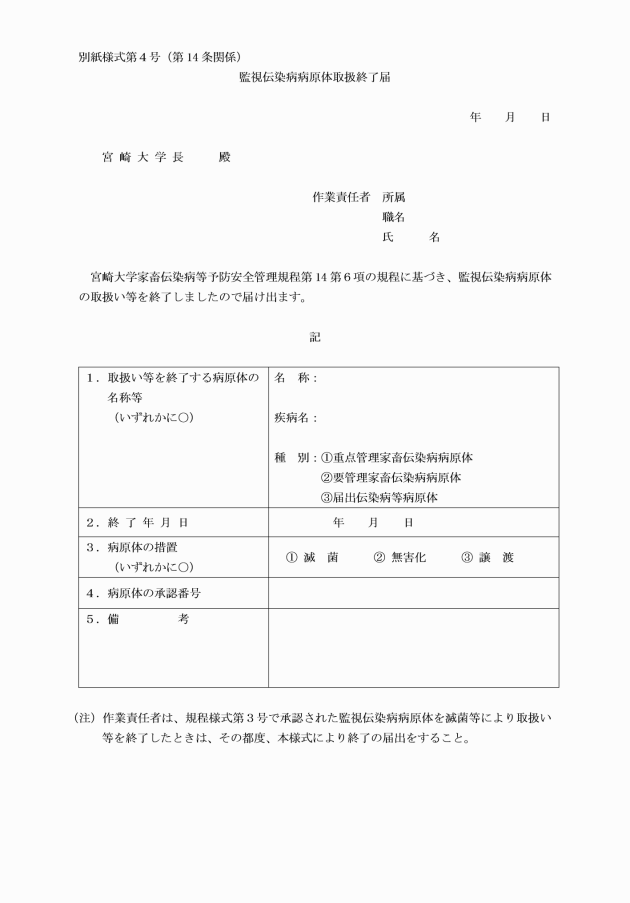

6 作業責任者は、監視伝染病病原体の取扱い等を終了するときは、別紙様式第4号の監視伝染病病原体取扱終了届により、所属部局等の長を経て、学長に届け出なければならない。

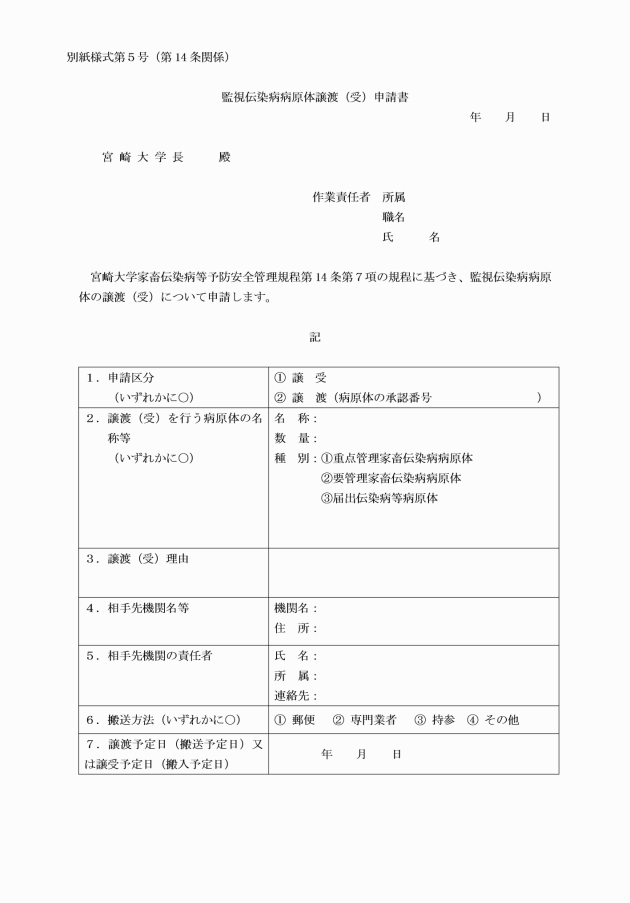

7 作業責任者は、監視伝染病病原体の本学以外の機関への譲渡譲受については、あらかじめ、別紙様式第5号の監視伝染病病原体譲渡(受)申請書により、所属部局等の長を経て、学長に申請し、承認を受けなければならない。

8 監視伝染病病原体の運搬は、家伝法施行規則第56条の25第1項から第3項までに定める基準に従い、適切に行わなければならない。

9 作業責任者は、第4項で承認を受けた事項の一部又は全部に変更の必要が生じた場合は、新たに学長に申請し、承認を受けなければならない。

(実験室等及び作業従事者の審査等)

第15条 実験等について、実験室等及び作業従事者の様態等を審査して特に危険であると家畜伝染病予防委員会が認めた場合は、学長は、当該実験室等又は作業従事者を制限することができる。

2 前項の審査は、実験室等の安全管理に関する整備状況及び作業従事者の訓練、経験の程度等に基づき行うものとする。

(管理区域への立入制限)

第16条 作業従事者以外の者は、作業責任者の許可なく管理区域へ立ち入ることができない。

2 第19条に規定する教育訓練を受けていない者は、管理区域に立ち入ることができない。

3 臨時に管理区域への立入りを許可する場合にあっては、第19条に規定する教育訓練に準ずる講習を行った上で、立入りに当たっては、病原体取扱主任者が指名した者が同行しなければならない。教育訓練に準ずる講習の内容については、安全管理に関するマニュアルで定める。ただし、教育訓練を行う項目について、既に十分な知識及び技能を有していると病原体取扱主任者が認める者に対しては、当該項目についての教育訓練を省略することができるものとする。

4 作業責任者は、必要と認めたときは、管理区域への立入りを制限することができる。

5 家畜伝染病予防委員会は、取り扱う監視伝染病病原体によっては、管理区域への立入りを制限するよう部局等の長に勧告することができる。

(実験室等に係る標示)

第17条 病原体取扱主任者は、作業責任者に、監視伝染病病原体を取り扱う実験室等の出入口に次に掲げる標示をするよう指示しなければならない。

(1) 農林水産大臣が指定する国際バイオハザード標識

(2) 病原体使用中

(3) 病原体取扱主任者の氏名及び連絡先

(記録及び保存)

第18条 作業責任者は、監視伝染病病原体の取扱い等に関し、帳簿を整え、監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等に関する事項、実験室等の入退出、施設の点検、教育訓練の実施等、家伝法施行規則第56条の22第1項で規定する事項について作業従事者に記録させ、当該帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後1年間保存するものとする。この場合において、作業責任者は、当該記録の情報セキュリティを適切に行い、病原体取扱主任者、部局等の長又は家畜伝染病予防委員会の求めに応じて提示するものとする。

(教育訓練)

第19条 作業責任者は、作業従事者に対し、家伝法等、この規程及び安全管理に関するマニュアルに関する事項並びに次に掲げる事項について、教育訓練を実験開始前及び毎年1回以上必ず受講させなければならない。

(1) 監視伝染病病原体の性質、管理に関すること。

(2) 危険度に応じた監視伝染病病原体の安全な取扱い等に関すること。

(3) 実施しようとする実験等の危険度に関すること。

(4) 事故発生の場合の措置に関すること。

(5) 実験等を実施するに当たっての安全管理に関すること。

(6) その他安全管理に関して必要な事項

2 作業責任者は、重点管理家畜伝染病病原体の管理区域に立ち入る作業従事者に対し、教育訓練を初めて当該管理区域に立ち入った後に行うものとする。

3 作業責任者は、監視伝染病病原体の取扱い等、管理又はこれに付随する業務に従事する者であって、管理区域に立ち入らない者に対しては、家伝法等、この規程及び安全管理に関するマニュアルに関する事項並びに病原体等の性質及び管理に関する事項について、教育訓練を従事開始前及び毎年1回以上行うものとする。

(緊急事態発生時の措置)

第20条 実験室等が監視伝染病病原体によって汚染され、若しくは汚染されるおそれのある事態又は火災その他の災害による緊急事態(以下「緊急事態」という。)を発見した者は、直ちに作業責任者、病原体取扱主任者又は部局等の長に通報しなければならない。

2 前項の通報を受けた作業責任者、病原体取扱主任者又は部局等の長は、必要に応じて、相互に連絡をとり、事態の状況を正確に把握するものとする。

3 第1項の通報を受けた作業責任者は、周辺にいる者に緊急事態の発生について周知させるとともに、安全管理に関するマニュアルに従って、応急の処置を講じるものとする。

5 部局等の長は、事態の状況及び講じた措置について学長及び家畜伝染病予防委員会委員長に報告しなければならない。

6 家畜伝染病予防委員会委員長は、前項の報告を受けたときは、委員会を招集し、実験の再開、中止その他必要な措置について調査・審議し、その結果に基づき学長に意見を具申するものとする。

(盗取及び紛失とその対応)

第21条 監視伝染病病原体の盗取、所在不明等を発見した者は、次に掲げる措置を行うとともに、直ちに作業責任者、病原体取扱主任者又は部局等の長に報告しなければならない。

(1) 盗取、所在不明等の監視伝染病病原体の種類及び数量を確認すること。

(2) 窓、扉等の破損等がある場合には侵入防止策を講じること。

(3) 原因究明に支障を来さないよう、警察等が対応するまでの間、現場の保全を講じること。

(4) 盗取等の際に他の監視伝染病病原体の容器等の破損があり、当該監視伝染病病原体による周囲の汚染が考えられる場合は、その拡散防止措置を講じること。

2 前項の報告を受けた作業責任者、病原体取扱主任者又は部局等の長は、必要に応じて、相互に連絡をとり、事態の状況を正確に把握するものとする。

4 学長は、前項の規定に基づき報告を受けたときは、遅滞なく警察署に届け出なければならない。

(病原体等の保有状況に関する調査及び報告)

第22条 病原体取扱主任者は、学長が必要と認めるときは、各部局等が保有する監視伝染病病原体の種類、保有量、保管場所等について調査し、その結果を記録及び保管するとともに、家畜伝染病予防委員会委員長を経て、学長に報告しなければならない。

(雑則)

第23条 本学以外の研究機関等による規制を受ける監視伝染病病原体の保管及び実験等の実施については、あらかじめ当該研究機関等の認可を受けるものとする。

2 家畜伝染病予防委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。

3 この規程に定めるもののほか、安全管理に関し必要な事項は、家畜伝染病予防委員会の議を経て、学長が別に定める。

附則

この規程は、令和6年2月22日から施行する。

附則

この規程は、令和6年9月26日から施行する。