○宮崎大学工学部研究倫理委員会規程

平成26年7月29日

制定

(目的)

第1条 この規程は、宮崎大学工学部(以下「本学部」という。)の教員、大学院生及び学部学生(以下「研究者等」という。)が人を直接の対象とする研究において、世界医師会ヘルシンキ宣言及び厚生労働省臨床研究に関する倫理指針の趣旨に沿う倫理的配慮を図ることを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、宮崎大学工学部研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

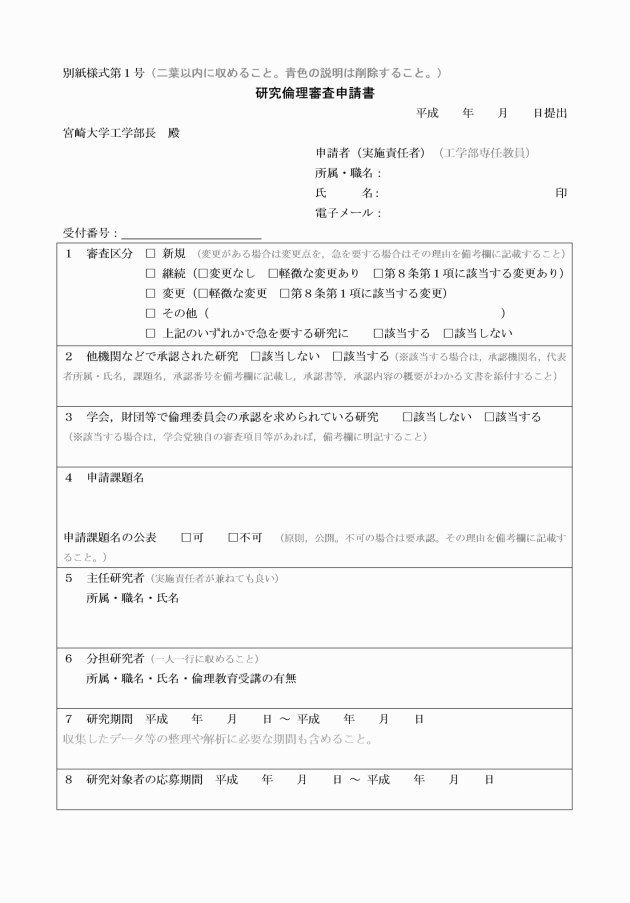

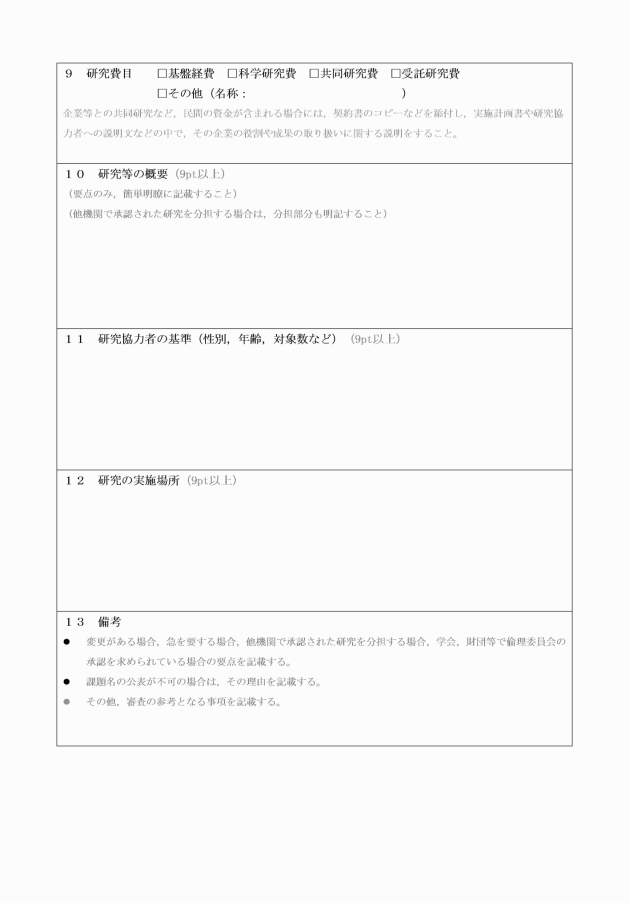

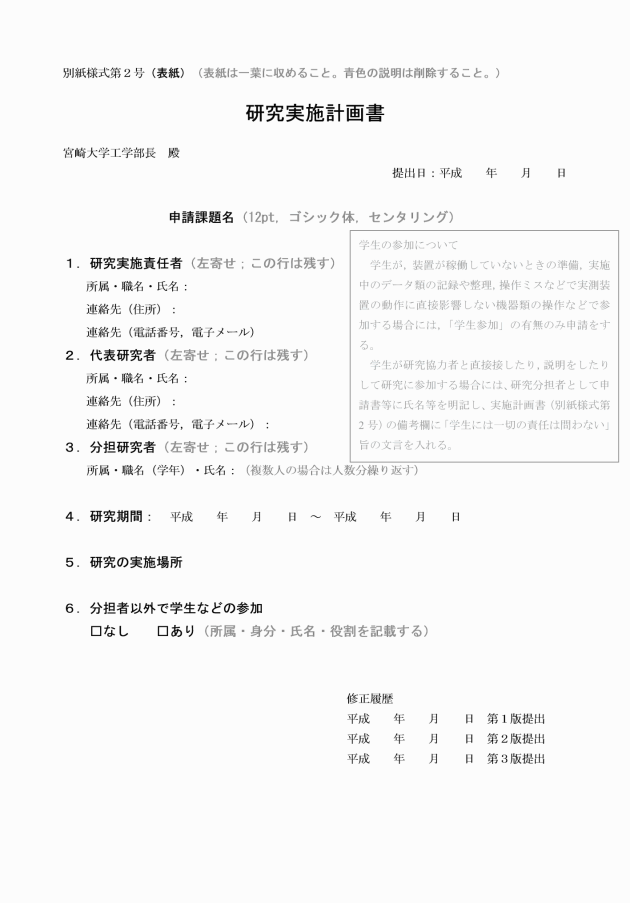

(申請の手続き)

第3条 委員会による研究計画等の審査を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、研究倫理審査申請書(別紙様式第1号)を工学部長に提出しなければならない。

2 申請に際しては、次の資料を同時に提出すること。

1) 研究実施計画書(別紙様式第2号)

2) 研究の対象となる者(以下「研究協力者」という。)への趣旨説明書(様式自由)

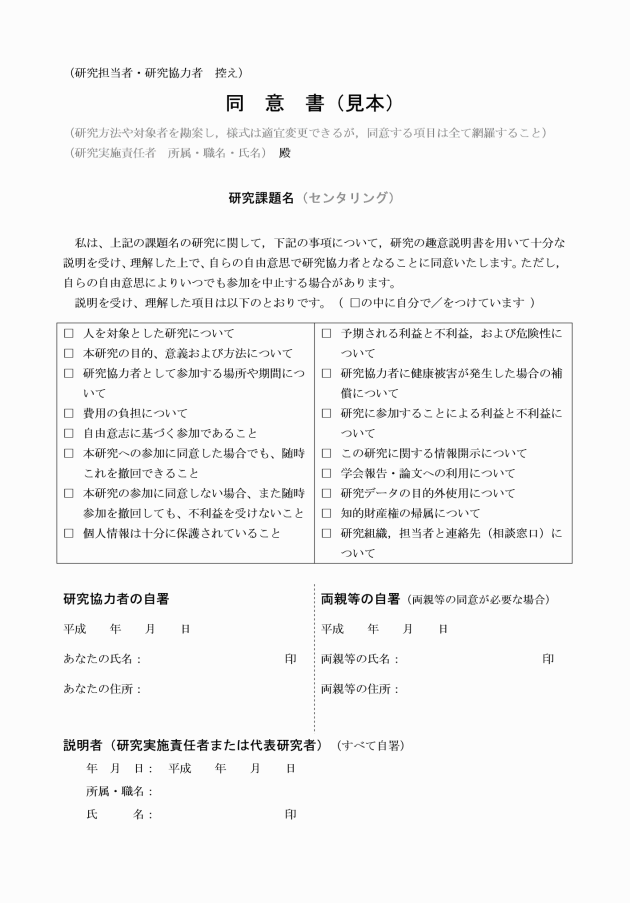

3) 研究協力者同意書の様式(様式自由)

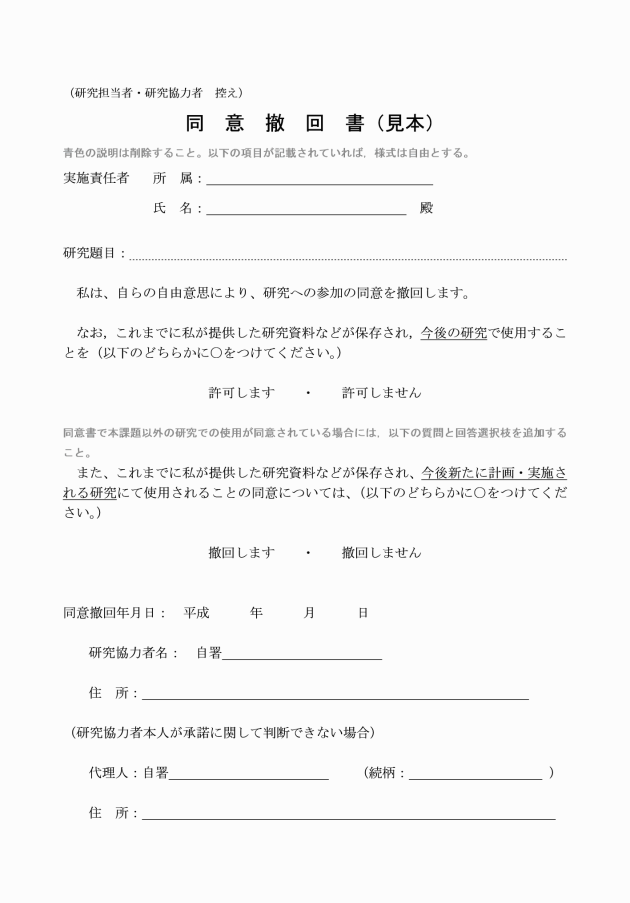

4) 研究協力者同意撤回書の様式(様式自由)

5) (他の機関などで承認されている研究を分担する研究の場合)当該研究の承認内容がわかる資料のコピー

6) その他、審査の参考となる資料

3 研究協力者が未成年である場合や自らの意思表示ができない場合は、その家族や後見人等(以下「家族等」という。)に趣旨説明し、研究協力者同意書や研究協力者同意撤回書を得ることができる。

4 工学部長は、第1項の申請があったときは、速やかに委員会に諮問するものとする。

(実施責任者、主任研究者、分担研究者)

第4条 申請者は研究実施責任者とし、かつ、本学工学部の専任教員とする。

2 主任研究者は本学の教員とする。

3 分担研究者は本学ならびに他機関の研究者等とする。

(組織)

第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学部長(研究担当)

(2) 工学分野の教員 3人

(3) 医学・医療の専門家等自然科学の有識者 1人

(4) 法律学の専門家等人文・社会科学の有識者 1人

(5) 一般の立場を代表する者 1人

(6) その他委員長が必要と認めた者

2 委員は、学部長が任命又は委嘱する。

3 審査対象となる研究に携わる者は、当該研究に関する審議および採決に参加してはならない。ただし、倫理審査委員会の求めに応じて、会議に出席し、説明することはできる。

2 前条第1項第5号の委員の任期は委員長の判断による。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に、委員長と副委員長を置く。委員長は副学部長(研究担当)とし、副委員長は委員から互選する。

2 委員長は委員会を召集しその議長となる。

3 委員長に事故がある場合またはやむを得ない理由で委員会に出席できない場合は、副委員長がその職務を代行する。

(審議内容)

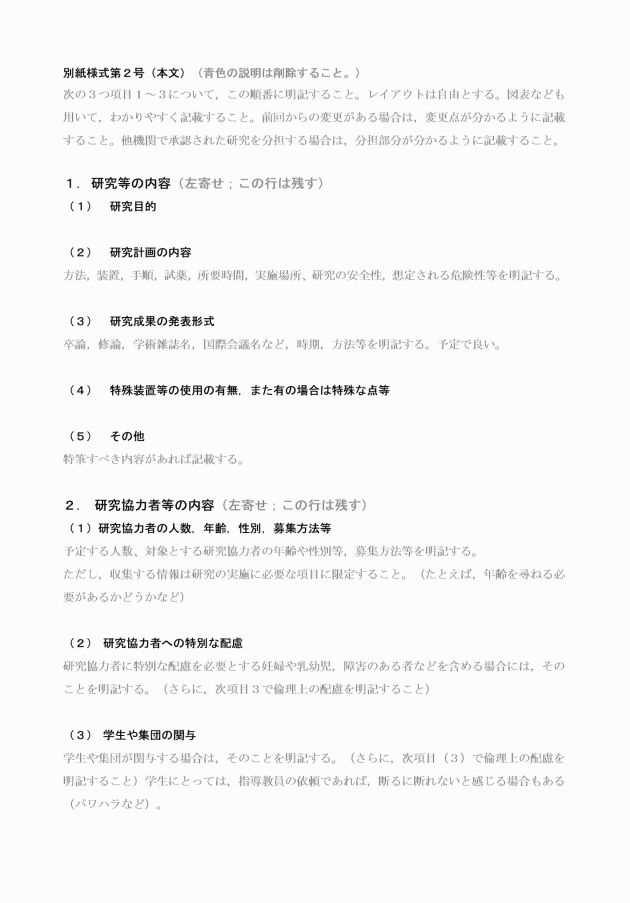

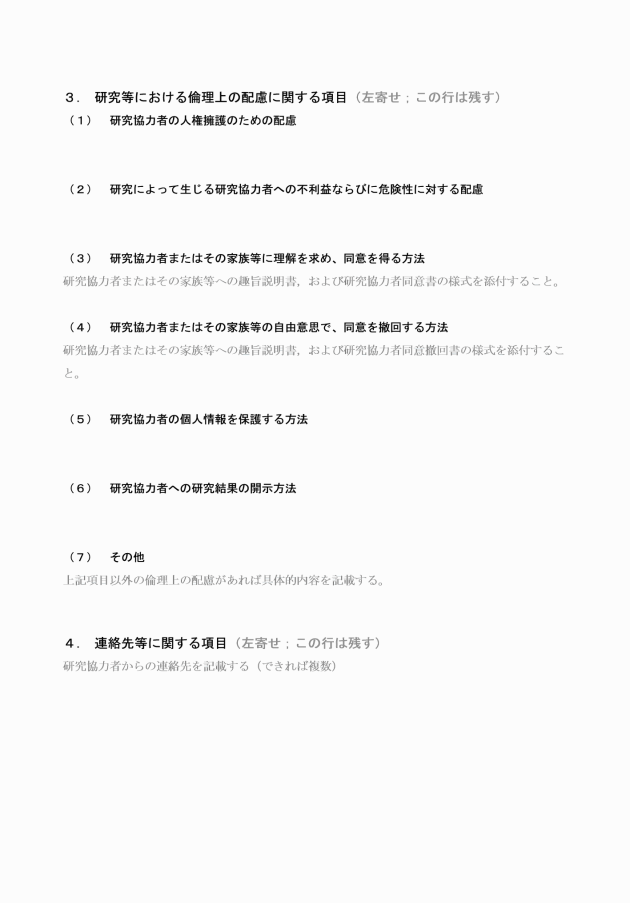

第8条 委員会は、人を直接の対象とする研究実施計画及びその成果の公表予定内容等を、次に掲げる倫理的観点に基づいて審査するものとする。

(1) 研究協力者の人権の擁護

(2) 研究によって生ずる研究協力者への不利益及び危険性等に対する配慮

(3) 研究協力者又はその家族等に理解を求め同意を得る方法、ならびに研究協力者又はその家族等がその自由意思により同意の撤回を求める方法

(4) 研究協力者の個人情報の保護

2 委員会は、次の各号のいずれかあるいは複数に該当する研究を審査する。

(1) 人を直接の対象とする研究

(2) 人を直接の対象とし、他の機関などで承認されている研究を分担する研究

(3) 学会、財団などから人を対象とする倫理委員会の承認を求められている研究

3 委員会は、宮崎大学医学部医の倫理委員会等における審査が適切と判断した研究は審査の対象としない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、持ち回り審査の上、委員長が判定し、これを事後に委員会に報告しなければならない。

(1) 審査が急を要する場合

(2) 承認した実施計画の軽微な変更の審査。ただし、第8条第1号に関する部分の変更は必ず委員会による審査を必要とする。

(3) 事例に基づいて審査結果が明瞭に推定できる場合

(4) 他の審査機関の審査を受けて承認を得ている場合

3 委員会は必要に応じて、申請者あるいは主任研究者の出席を求め、申請内容等の説明又は意見を聞くことができる。

4 委員は、自己の研究計画に係わる審査に参加することはできない。

(代理出席)

第10条 委員がやむを得ない理由で出席できないときは、委員会の承認を得て、当該委員の職務を代行する者が委員会に出席し、議事に参与し、議決に加わることができる。

(審査の判定)

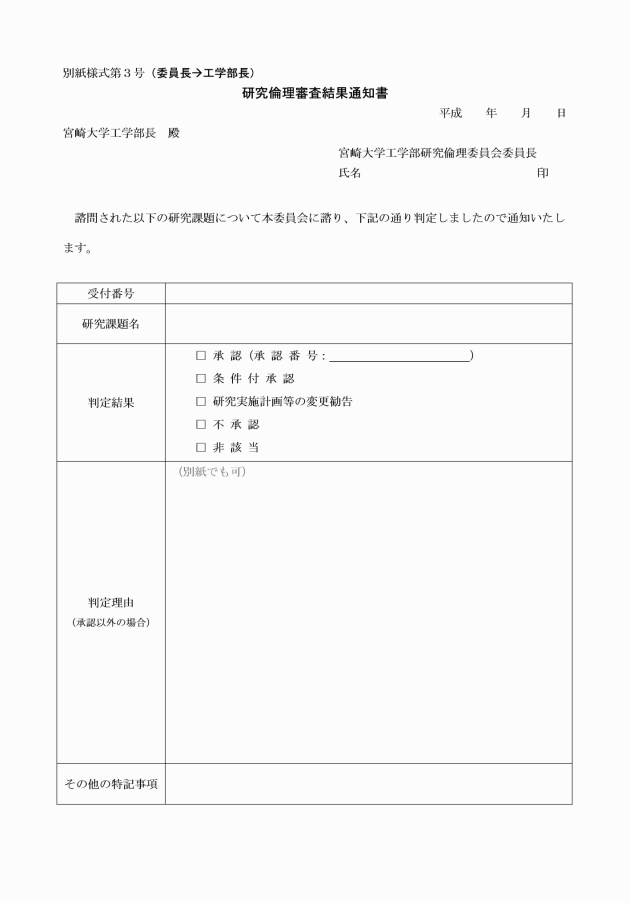

第11条 審査の判定は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 承認

(2) 条件付き承認

(3) 実験計画等の変更勧告

(4) 不承認

(5) 非該当(審査せずを含む)

2 承認の場合は、研究を実施することができる。条件付き承認、実験計画等の変更の勧告、不承認及び非該当である場合には、それぞれの条件、変更すべき内容、不承認、非該当等の理由を申請者に明示しなければならない。

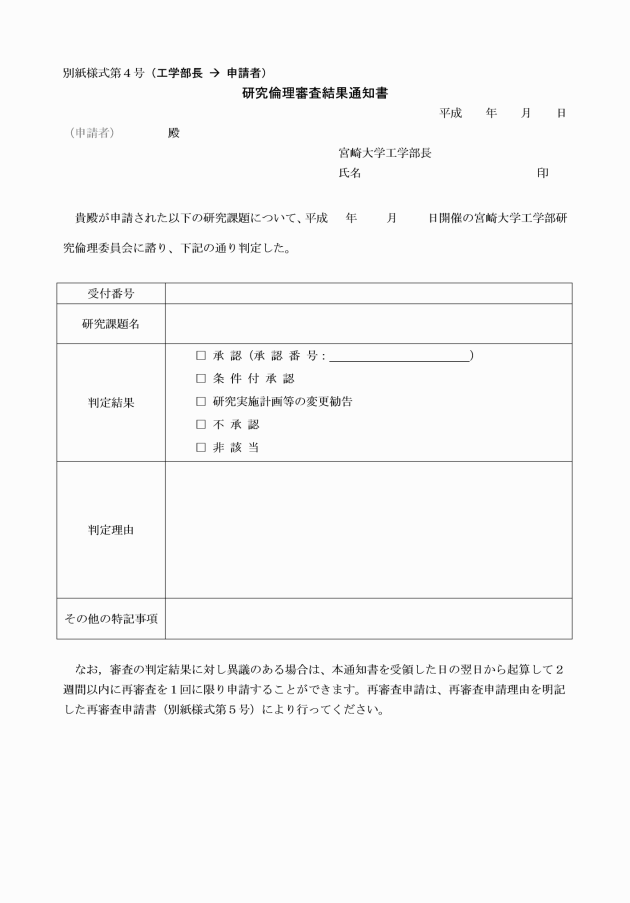

(審査結果の通知)

第12条 委員長は、審査終了後、速やかに審査判定の結果(別紙様式第3号)を学部長に答申しなければならない。

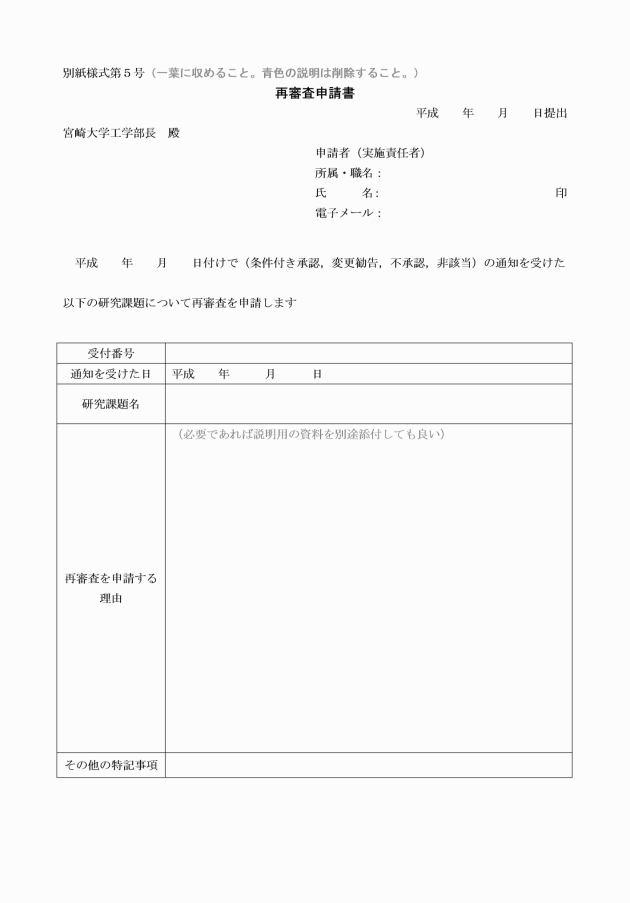

(再審査)

第13条 申請者は、審査の判定結果に対し異議のある場合は、審査判定結果通知書を受領した日の翌日から起算して2週間以内に再審査を1回に限り申請することができる。

2 再審査申請は、再審査申請理由を明記した再審査申請書(別紙様式第5号)により行わなければならない。

(審議記録の公開)

第14条 委員会の審議記録は原則公開とする。申請課題に関しては、申請者名と研究課題名を公表する。

2 何らかの理由で研究課題名の非公開が望ましい場合は、申請者がその理由を委員会で説明し、承認された場合に限り非公開とできる。

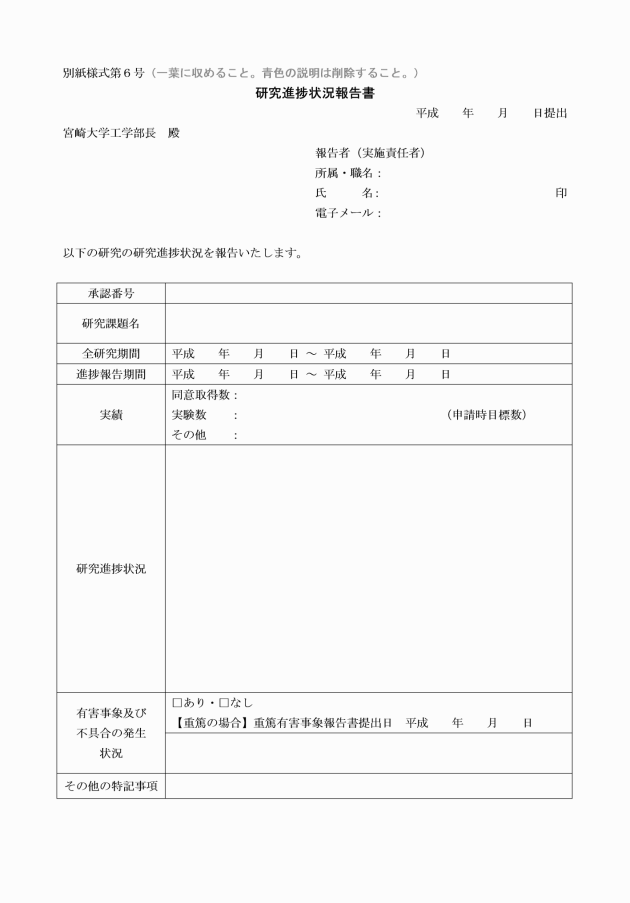

(報告事項)

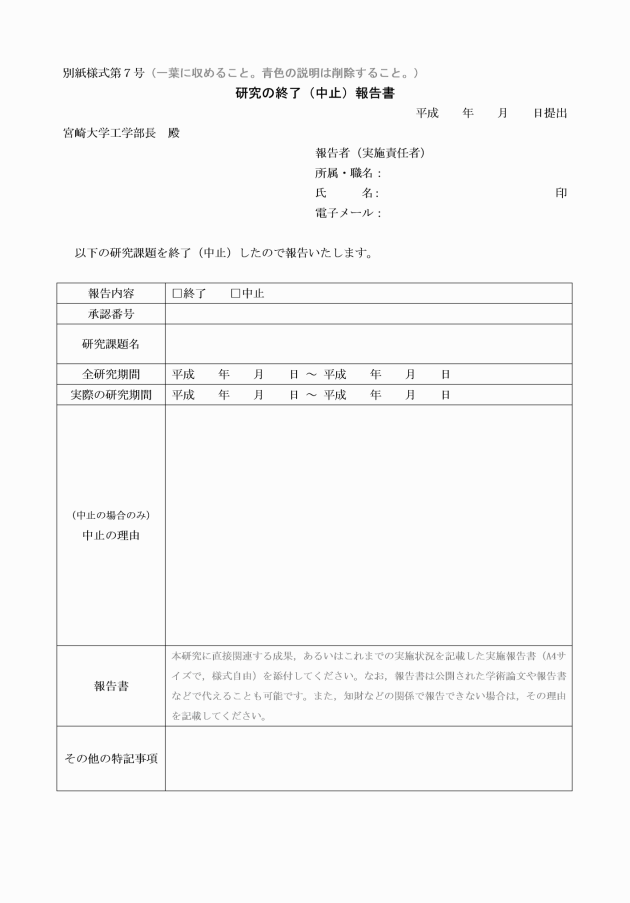

第15条 申請者は、承認された研究等の進捗状況を、承認された研究開始日から1年ごとに工学部長に所定の様式(別紙様式第6号)により報告しなければならない。

2 申請者は、研究を終了し、または中止したときには、その旨及び結果の概要を工学部長に所定の様式(別紙様式第7号)により報告しなければならない。

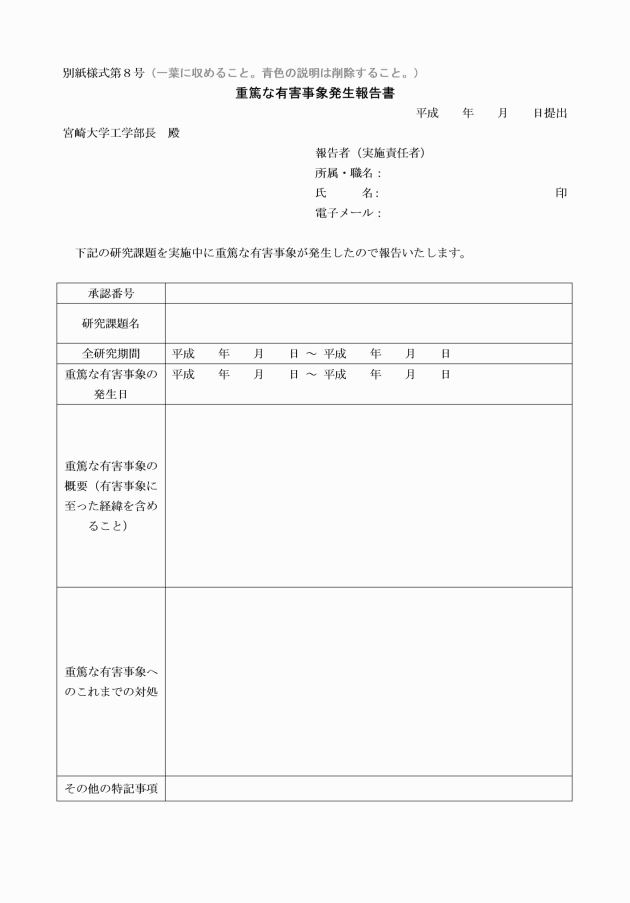

3 申請者は、研究等の実施中に重篤な有害事象が発生したときは、直ちにその内容を工学部長に所定の様式(別紙様式第8号)により報告しなければならない。

(研究に関する記録の保管と提示)

第16条 申請者は、承認された研究に関する研究協力同意書、同意撤回書や研究ノート(以下「研究書類等」という。)などを保管しなければならない。

2 研究書類等は、研究を開始してから研究が終了(中止)した後の10年の間保管しなければならない。

3 申請者は委員会の要請があれば、委員会が要求する方法や手段で、研究書類等などの提示あるいは提出を行わなければならない。

(秘密の保持)

第17条 委員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。なお、委員を退いた後も同様とする。

(委員会記録の保持期間)

第18条 委員会の審査に関する書類の保存期間は審査終了後10年間とする。

(事務)

第19条 委員会の事務は、工学部総務係において処理する。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定めることができる。

附則

この規程は、平成26年7月29日から施行する。

附則

この規程は、平成27年6月9日から施行する。

附則

この規程は、平成27年10月5日から施行する。