○宮崎大学医学部附属病院診療用エックス線装置等安全取扱規程

令和元年7月17日

制定

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)及び医療法(昭和23年法律第205号)に基づき、宮崎大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における診療用エックス線装置、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下「診療用エックス線装置等」という。)による放射線障害の防止に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、病院の診療用エックス線装置等を取り扱う全ての者に適用する。

(定義)

第3条 この規程において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるもののほか、安衛法、施行令、電離則及び医療法の定めるところによる。

(1) 「エックス線」とは、1メガ電子ボルト未満のエックス線をいう。

(2) 「診療用エックス線装置」とは、定格出力の管電圧が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のエックス線装置(研究教育用を除く。)をいう。

(3) 「診療用放射性同位元素」とは、密封されていない放射性同位元素であって医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく放射性医薬品又は治験薬をいう。

(4) 「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」とは、密封されていない放射性同位元素であって、陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるものをいう。

(5) 「診療用高エネルギー放射線発生装置」とは、診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置をいう。

(6) 「診療用放射線照射装置」とは、密封放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に1,000を乗じて得た数量を超えるものをいう。

(7) 「診療用放射線照射器具」とは、密封放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に1,000を乗じて得た数量以下のものをいう。

(8) 「放射性同位元素装備診療機器」とは、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、厚生労働大臣が定めるものをいう。

(9) 「業務従事者」とは、診療用エックス線装置等の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者で、病院長が承認、登録した者をいう。

(10) 「放射線施設」とは、診療用エックス線装置等を使用する診療施設をいう。

(他の規程との関連)

第4条 診療用エックス線装置等の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、国立大学法人宮崎大学職員安全衛生管理規程その他保安に関する規程の定めによる。

(組織)

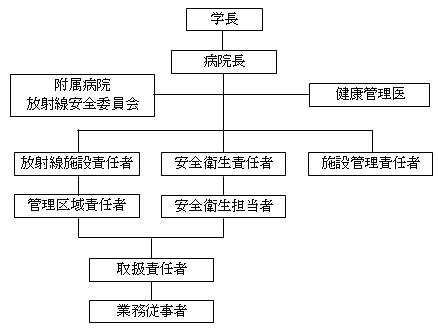

第5条 病院における診療用エックス線装置等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、別図1のとおりとする。

2 診療用エックス線装置等に関する放射線障害防止について必要な事項は、宮崎大学医学部附属病院放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。)において審議する。

(総括管理者等)

第6条 学長は、病院の放射線障害の防止に関する業務を総括管理する。

2 学長は、病院の放射線障害の防止に関する業務を病院長に管理させる。

(放射線施設責任者)

第7条 病院内の診療用エックス線装置等に係る放射線障害の防止について必要な指導監督を行わせるため、放射線施設ごとに放射線施設責任者を置く。

2 放射線施設責任者は、各放射線施設の長をもって充てる。

3 放射線施設責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 診療用エックス線装置等の取扱いに関する指示

(2) 診療用エックス線装置等に係る防護措置の実施及び管理状況の確認

(3) 電離則及び医療法の関係法令並びにこの規程の周知

(4) 事故、危険又はそのおそれのある場合の対策及び措置の指導

(5) その他診療用エックス線装置等に係る放射線障害の防止に関する事項

(管理区域責任者)

第8条 病院長は、診療用エックス線装置等に係る放射線障害の防止について必要な管理を行わせるため、第16条第1項に規定する管理区域ごとに、医師、歯科医師又は診療放射線技師の免許証を有する者の中から管理区域責任者を選任しなければならない。

2 管理区域責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第16条第1項に規定する標識が適切に掲示されるよう措置すること。

(2) 診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用、保管、廃棄及びそれらの放射性同位元素による汚染に関する管理

(3) 診療用エックス線装置の使用の管理

(4) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線の量の管理

(5) 前3号に関する記帳・記録の管理及び保管

(6) その他診療用エックス線装置等の取扱いの安全に係る技術的事項に関する業務

(取扱責任者)

第9条 業務従事者の診療用エックス線装置等の取扱いを管理するため、取扱責任者を置く。

2 取扱責任者は、業務従事者の所属する学科、中央診療施設及び診療科等の責任者をもって充てる。

(業務従事者)

第10条 病院において診療用エックス線装置等の取扱いに従事する者は、あらかじめ、所属する学科、中央診療施設及び診療科等の取扱責任者を経由して、病院長に業務従事者として登録の申請をしなければならない。ただし、宮崎大学医学部附属病院放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)第17条により業務従事者として登録を承認された者は、既に診療用エックス線装置等取扱者の資格要件を満たす者とみなし、新たな申請を要しないものとする。

2 病院長は、前項の申請に基づき業務従事者として登録を承認するものとする。

4 第2項の登録の有効期間は、登録した年度内とし、引き続き診療用エックス線装置等の取扱いに従事しようとする者は、当該年度の末日までに更新の申請をしなければならない。

(施設管理責任者)

第11条 放射線施設の維持及び管理を総括するため、施設管理責任者を置く。

2 施設管理責任者は、施設環境部施設整備課長をもって充てる。

(安全衛生責任者)

第12条 業務従事者の安全及び衛生に関する業務を総括するため、安全衛生責任者を置く。

2 安全衛生責任者は、病院長をもって充てる。

(安全衛生担当者)

第13条 業務従事者の安全及び衛生に関する業務を行うため、安全衛生担当者を置く。

2 安全衛生担当者は、安全衛生責任者が指名する。

3 安全衛生担当者は、次の業務を行う。

(1) 第16条に定める管理区域に立ち入る者の放射線被ばくの管理

(2) 業務従事者等に対する教育及び訓練計画の立案及び実施

(3) 業務従事者等に対する健康診断計画の立案及び実施

(4) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務

(5) 前各号に関する記帳・記録の管理及び保管

(健康管理医)

第14条 業務従事者に対する健康診断及び保健指導を行うため、健康管理医を置く。

2 健康管理医は、病院長が指名する。

(使用の制限)

第15条 医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、エックス線を人体に照射してはならない。

(管理区域)

第16条 病院長は、診療用エックス線装置に係る放射線障害の防止のため、外部放射線による実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所を安全委員会の議を経て管理区域として指定し、標識により明示しなければならない。

2 放射線施設責任者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。

3 手術室において、移動型透視用エックス線装置を使用する場合は、一時的に管理区域を設けなければならない。なお、管理区域の設定に係る記録を行わなければならない。

(管理区域に関する遵守事項)

第17条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた出入口から出入りすること。

(2) 放射線測定器を指定された位置に着用すること。着用しない場合は立入りを認めない。

(3) 放射線施設責任者及び管理区域責任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。

2 放射線施設責任者は、管理区域の入口の目のつきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用)

第18条 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 届出された診療用放射性同意元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素以外の密封されていない放射性同位元素を使用しないこと。

(2) 別表第1に定める場所以外で使用しないこと。ただし、診療用放射性同位元素は、手術室において一時的に使用する場合又は移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合若しくは適当な防護措置及び汚染防止措置を講じた上で集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合は、この限りでない。

(3) 最大貯蔵予定数量又は1日の最大使用予定数量を超えて使用しないこと。

(4) 排気設備が正常に作動していることを確認すること。

(5) 吸収材、受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。

(6) 放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに安全衛生責任者に連絡し、その指示に従うこと。

(7) 管理区域から退出するときは、人体及び作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の汚染を検査し、汚染があった場合は、管理区域責任者に連絡するとともに、直ちに除染のための措置を講ずること。汚染除去が困難な場合は、放射線施設責任者に連絡し、その指示に従うこと。

(8) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。

(診療用エックス線装置の使用)

第19条 診療用エックス線装置を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(2) 患者の被ばくが最小となるように努力すること。

(3) 作業室の防護ドアは、確実に閉めて照射すること。

(4) 業務従事者はエックス線照射中の作業室に入るときは、防護衣を着用すること。着用しない場合は入室を認めない。

(5) 業務従事者は、直接エックス線の被ばくをできるだけ避けること。

(6) 業務従事者は、必要に応じて遮蔽板等のエックス線防護具を使用し被ばくが最小となるよう努力すること。

(7) 業務従事者は、エックス線撮影を行う場合、できる限り作業室外に退避し撮影を行うこと。

2 エックス線照射終了後は、照射録に必要事項等を記入しなければならない。

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の保管)

第21条 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素は、所定の容器に入れ、所定の貯蔵室に保管するものとする。

2 貯蔵室には、届出されている1日最大使用予定数量を超えた診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵しないものとする。

3 放射線施設責任者は、保管中の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素をみだりに持ち運ぶことができないような措置を講ずるものとする。

4 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵室に保管する場合は、容器の転倒、破損等を考慮し、吸収材又は受け皿を使用するなど、貯蔵室内に汚染が拡大しないような措置を講ずるものとする。

5 放射線施設責任者は、貯蔵室の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示するものとする。

(診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄)

第22条 診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物(以下「医療用放射性汚染物」という。)の廃棄は、次の各号に従って行わなければならない。

(1) 固体状の医療用放射性汚染物は、可燃物、難燃物、不燃物に区分し、それぞれ専用の廃棄物容器に封入し、保管廃棄設備に保管廃棄すること。

(2) 前号により保管廃棄したものの廃棄は、廃棄業者等に引き渡すことによって行うこと。

(3) 液体状の医療用放射性汚染物は、排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下とし排水すること。

(4) 気体状の医療用放射性汚染物は、排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。

(5) 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物を保管廃棄する場合には、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物以外の物が混入し、又は付着しないよう封及び表示をし、当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子が1を下回ることが確実な期間として7日間を超えて管理区域内で行うこと。

(6) 前号については、7日経過した後は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物ではないものとする。

2 前項第4号において、排気モニタの測定結果に異常を認めたときは、直ちに放射線施設責任者及び施設管理責任者に連絡するとともに、原因を調査し、放射線障害防止のための措置を講じなければならない。

3 診療用放射性同位元素を投与された患者のオムツ等廃棄物管理は、別に定める「放射性医薬品を投与された患者さんのオムツ等医療廃棄物の取扱マニュアル」に従って実施する。

(診療用エックス線装置等の新設)

第23条 診療用エックス線装置等を新規に設置しようとする施設の責任者及び診療科長は、事前に病院長と協議しなければならない。

2 病院長は、前項の協議において必要と認めるときは、その安全性及び安全対策等につき安全委員会に諮るものとする。

3 病院長は、第1項の計画をその工事の開始の日の40日前までに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)様式第20号により学長に届け出なければならない。

4 学長は、前項の届出を受けたときには、速やかに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

5 病院長は、第1項の設置を行う場合は、事前に宮崎県に届け出なければならない。

(診療用エックス線装置等の更新等)

第24条 放射線施設責任者は、それぞれ所管する設備及び装置等について、増設、更新、改造、移転又は廃棄等(以下「増設等」という。)を行うときは、事前に病院長と協議しなければならない。

2 病院長は、前項の協議において必要があると認めるときは、その安全性及び安全対策等につき安全委員会に諮るものとする。

3 病院長は、第1項の増設等を行う場合は、宮崎県に届け出なければならない。

(放射線の量の測定)

第25条 放射線施設責任者は、管理区域について、1月以内(診療用エックス線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているときは6月以内)ごとに1回、次の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。

(1) 測定日時

(2) 測定方法

(3) 放射線測定器の種類、型式及び性能

(4) 測定箇所

(5) 測定条件

(6) 測定結果

(7) 測定を実施した者の氏名

(8) 測定結果に基づいて実施した措置の概要

2 前項の測定は、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について、放射線測定器を使用して行わなければならない。

3 放射線施設責任者は、前2項の測定の結果を見やすい場所に掲示する等の方法によって業務従事者に周知させなければならない。

(放射性同位元素による汚染の状況の測定)

第26条 放射線施設責任者は、排水設備の排水口、排気設備の排気口、排水監視設備のある場所及び排気監視設備のある場所における測定にあっては排水し、又は排気する都度、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行わなければならない。

2 放射線施設責任者は、次の場所において1月以内ごとに1回、放射性同位元素による汚染の状況の測定を行わなければならない。

(1) 診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室

(2) 放射線治療病室

(3) 排水監視設備のある場所

(4) 排気監視設備のある場所

(5) 管理区域の境界

3 前2項の測定を行った場合はその都度、次の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。

(1) 測定日時

(2) 測定方法

(3) 放射線測定器の種類、型式及び性能

(4) 測定箇所

(5) 測定条件

(6) 測定結果

(7) 測定を実施した者の氏名

(8) 測定結果に基づいて実施した措置の概要

(作業環境測定)

第27条 放射線施設責任者は、密封されていない放射性同位元素取り扱い作業室について、空気中の放射性同位元素の濃度の測定(以下「作業環境測定」という。)を行い、その結果を評価し記録しなければならない。

2 放射線施設責任者は、前項の作業環境測定を行うときは、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)に定める第1種作業環境測定士(放射性物質)名簿又は作業環境測定機関名簿に登録された者に実施させなければならない。

3 作業環境測定は、1月以内ごとに1回、放射線測定器を用いて行わなければならない。

5 前項の記録は、放射線施設責任者が5年間保存するものとする。

(記帳)

第28条 放射線施設責任者は帳簿を備え、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

(1) 入手、使用又は廃棄の年月日

(2) 入手、使用又は廃棄に係る医療廃棄物の種類及びベクレル単位をもって表した数量

(3) 使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名、廃棄の方法及び場所

(個人被ばく線量の測定)

第29条 安全衛生責任者は、管理区域に立ち入る者について、個人被ばく線量の測定を行い、その結果を評価し記録しなければならない。

2 前項の個人被ばく線量の測定は、外部被ばくによる線量について、次に定めるところにより行う。

(1) 放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこれらの値を算出することとする。

(2) 前号の測定は胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。

(4) 人体部位のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外である場合は、前2号のほか、当該部位についても行うこと。

(5) 測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。

(6) 外部被ばくによる線量の測定結果は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間及び妊娠中の女子にあっては妊娠と診断されたときから出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度、次の項目について記録すること。

ア 測定対象者の氏名

イ 測定をした者の氏名

ウ 放射線測定器の種類及び形式

エ 測定方法

オ 測定部位及び測定結果

3 前項第6号の測定結果から、実効線量及び等価線量を4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間及び妊娠中の女子にあっては妊娠と診断されたときから出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度、次の項目について記録するものとする。

(1) 算定年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 算定した者の氏名

(4) 算定対象期間

(5) 実効線量

(6) 等価線量及び組織名

4 前項の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた者については、当該年度を含む平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各5年間の累積実効線量について、毎年度集計し、集計の都度、次の項目について記録するものとする。

(1) 集計年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 集計した者の氏名

(4) 集計対象期間

(5) 累積実効線量

5 内部被ばくによる線量の測定は、次に定めるところより行わなければならない。

(1) 診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を誤って吸入摂取又は経口摂取した場合は、その都度ごとに行う。

(2) 診療用放射性同位元素使用室その他の放射性同位元素を吸入又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には、3月間を超えない期間ごとに1回行う。

(3) 妊娠中である女子にあっては、本人の申出等により安全衛生責任者が妊娠の事実を知った時から出産までの間、1月を超えない期間ごとに1回行う。

(教育及び訓練)

第30条 病院長は、業務従事者として登録の申請をした者に対し、診療用エックス線装置等の取扱いに関する安全又は衛生のための教育及び訓練を実施しなければならない。

(1) 放射線の人体に与える影響

(2) 診療用エックス線装置等の安全取扱い

(3) 放射線障害の防止に関する法令

3 病院長は、実施内容、時間数及び実施省略基準等について随時見直し、改善を図らなければならない。

(健康診断)

第31条 病院長は、業務従事者に対する医師による健康診断を次の各号に従い実施しなければならない。

(1) 業務従事者として登録する前に行うこと。

(2) 業務従事者として登録した後は、6月を超えない期間ごとに行うこと。

(3) 前号の規定にかかわらず、業務従事者が次に該当するときは、遅滞なく、その者に対し健康診断を行うこと。

ア 実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくしたとき、又はそのおそれがあるとき。

イ 第32条第1項各号に掲げる緊急作業に従事したとき。

(4) 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。

(5) 問診は、被ばく歴の有無及び被ばく歴を有する者については作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくの状況について行うこと。

(6) 検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。ただし、第2号に係る健康診断にあって健康管理医が必要でないと認める場合は、その全部又は一部の部位又は項目について省略することができる。

ア 血液(末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球100分率)

イ 眼

ウ 皮膚

3 安全衛生責任者は、第1項の健康診断の結果について、電離則に定める電離放射線健康診断個人票を作成し、30年保存しなければならない。ただし、当該記録を5年以上保存した場合において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

4 安全衛生責任者は、健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、前項の記録の写しを交付しなければならない。

5 病院長は健康診断を行った時は、遅滞なく、電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(危険時の措置)

第32条 放射性同位元素に関し放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合、その発見者は、放射線施設における緊急時対応マニュアル(以下「緊急時マニュアル」という。)に従い、放射線施設責任者に直ちに通報するとともに、次の各号に掲げる応急の措置(以下「緊急作業」という。)を講じなければならない。

(1) 管理区域において火災が発生した場合、又は病院内の管理区域外において管理区域若しくは病院内運搬中の放射性同位元素に延焼する可能性のある火災が発生した場合、消火又は延焼の防止に努めるとともに、緊急時マニュアルに指定する場所に直ちに通報すること。

(2) 放射線障害を防止するため必要がある場合には、放射線施設の内部にいる者、放射性同位元素の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。

(3) 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

(4) 放射性同位元素を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設ける等により、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

(5) その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、病院長は緊急作業に従事する者に対し、緊急作業に関する教育訓練を実施しなければならない。

3 放射線施設責任者は、線量の測定その他緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくするよう監督を行わなければならない。

4 病院長は、緊急作業に従事した者に対し、第31条に定める健康診断を受けさせなければならない。

(線量限度を超えた業務従事者に対する措置)

第33条 安全衛生責任者は、業務従事者が医療法施行規則第30条の27に定める線量限度を超えた場合、健康管理医と協議し、その程度に応じて管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等の措置を講じ、必要な保健指導を行わなければならない。

2 安全衛生責任者は、放射線施設責任者に対し、線量限度超過原因究明のための探査を行わせ、その措置を講じなければならない。

3 安全衛生責任者は、前2項の措置及び結果を安全委員会及び学長に報告しなければならない。

(健康診断等に基づく措置)

第34条 安全衛生責任者は、健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害又はおそれがなくなるまで、就業場所又は配置転換、被ばくの短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。

(放射線障害を受けた者等に対する措置)

第35条 安全衛生責任者は、業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合、健康管理医と協議し、その程度に応じて管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等の措置を講じ、必要な保健指導を行わなければならない。

2 安全衛生責任者は、前項の措置及び結果を安全委員会及び学長に報告しなければならない。

3 病院長は、業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、学長と協議の上、遅滞なく、医師による診断及び必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。

(事故時の報告)

第36条 次の各号に掲げる事態(以下「事故等」という。)の発生を発見した者は、放射線施設責任者に直ちに通報しなければならない。

(1) 放射性同位元素の盗難又は所在不明が生じたとき。

(2) 放射性同位元素が管理区域外で漏えいしたとき。

(3) 実効線量が業務従事者にあっては5ミリシーベルト、業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがある計画外の被ばくがあったとき。

(4) 管理区域において火災が発生した場合又は病院内の管理区域外において管理区域若しくは病院内運搬中の放射性同位元素に延焼する可能性のある火災が発生したとき。

2 放射線施設責任者は、前項の通報を受けたときは、極力探査に努め、又は応急の措置を講ずるとともに、直ちに病院長に報告しなければならない。

3 病院長は、前項の報告を受けたときは、直ちに緊急時マニュアルに従い学長及び管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。

(1) 事故等の発生(確認)日時及び発生した場所

(2) 事故等の発生状況及び講じた応急の措置等の概要

(3) 事故等の発生による病院内外の人及び環境への影響

(4) 発生した事故等に関する問い合わせ先

2 前項に定めるもののほか、事故等が発生した場合の情報提供に関して必要な事項は、緊急時マニュアルに定める。

附則

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

附則

この規程は、令和2年4月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別図1(第5条関係)

別表1

診療用エックス線装置等の種類と使用場所

種類 | 使用場所 | |

放射線施設 | 作業室 | |

診療用放射性同位元素 | 放射線部 | 第2体外計測室 第3体外計測室 第4体外計測室 放射線治療室 処置室及び準備室 |

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 | 放射線部 | 第1体外計測室 PET―CT処置室及び準備室 |

診療用エックス線装置 | 放射線部 | エックス線撮影室 (2室~9室、11室~19室) 結石破砕装置室 第1体外計測室 第2体外計測室 第4体外計測室 位置決めCT室 第一リニアック治療室 第二リニアック治療室 Ai―CT室 |

救命救急センター | 救急CT・X線撮影室 | |

泌尿器科外来 | 膀胱鏡透視検査室 | |

光学医療診療部 | X線TV内視鏡室(1,2) | |

手術部 | 手術室5 | |

別表2

放射線障害防止法にて規制される機器の種類と核種の使用場所

種類と核種 | 使用場所 | ||

放射線施設 | 作業室 | ||

放射性同位元素装備診療機器 | 137Cs | 輸血・細胞治療部 | 放射線照射室 |

診療用放射線照射装置 | 192Ir | 放射線部 | 腔内治療室 |

診療用放射線照射器具 | 68Ge | 放射線部 | 第1体外計測室 |

診療用高エネルギー放射線発生装置 | 放射線部 | 第一リニアック治療室 | |

第二リニアック治療室 | |||