研究の内容(西木一生)

1. Lactococcus garvieae血清型IIの疫学的研究

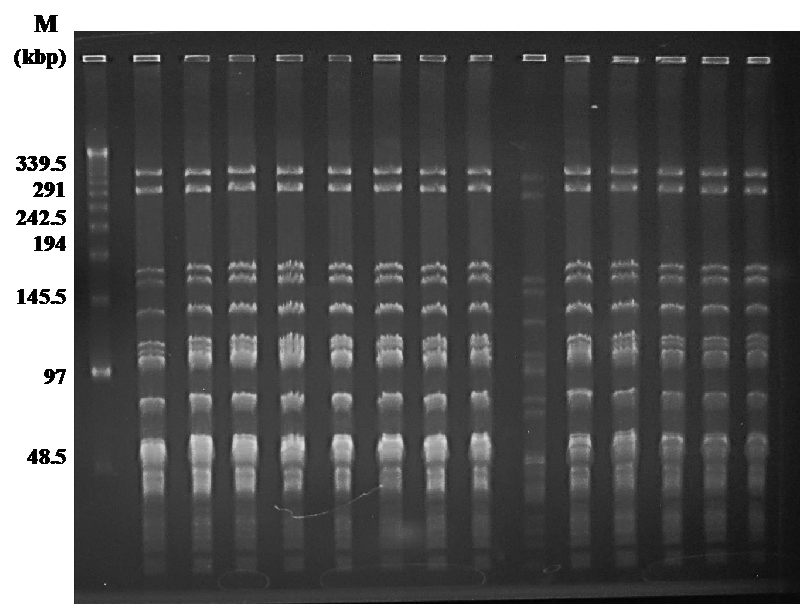

2012年頃からブリ類養殖においてLactococcus garvieae 血清型II (LGII) を原因細菌とする疾病が大きな問題となっています。2015年以降には薬剤に耐性を持つLGIIが出現したこともあり、その被害はますます広がりをみせています。LGIIに関する疫学的な研究は行われておらず、本病原細菌に関する情報はほとんどありませんでした。そこで、バイアス正弦電場ゲル電気泳動による遺伝多型解析を行ない、病魚から分離されたLGIIをゲノムレベルで比較しました。その結果、ブリ類養殖場で蔓延しているLGIIは遺伝学的に極めて類似した細菌集団であることが明らかになりました。遺伝多型解析は現在も継続して行なっており、病原体の変異や新たな病原体の出現・流行を監視しています。

(上図) Lactococcus garvieae 血清型IIのゲノムDNA断片パターンをバイアス正弦電場ゲル電気泳動により比較したもの

2. Lactococcus garvieae血清型IIにおけるリンコマイシン耐性に関する研究

水産養殖における疾病の治療法として、薬剤の経口投与が行われています。リンコマイシンは水産用医薬品として使用頻度の高い薬剤の一つです。ブリ類養殖で問題となっているLactococcus garvieae血清型II (LGII) の対策としてリンコマイシンが投与されていますが、2015年よりリンコマイシンに耐性を示すLGIIが確認されました。LGIIがなぜリンコマイシン耐性になったのかを突き止めるため、リンコマイシン耐性LGIIと感受性LGIIのゲノム配列を比較しました。その結果、新規のリンコマイシン耐性遺伝子であるlsa (D) を同定しました。

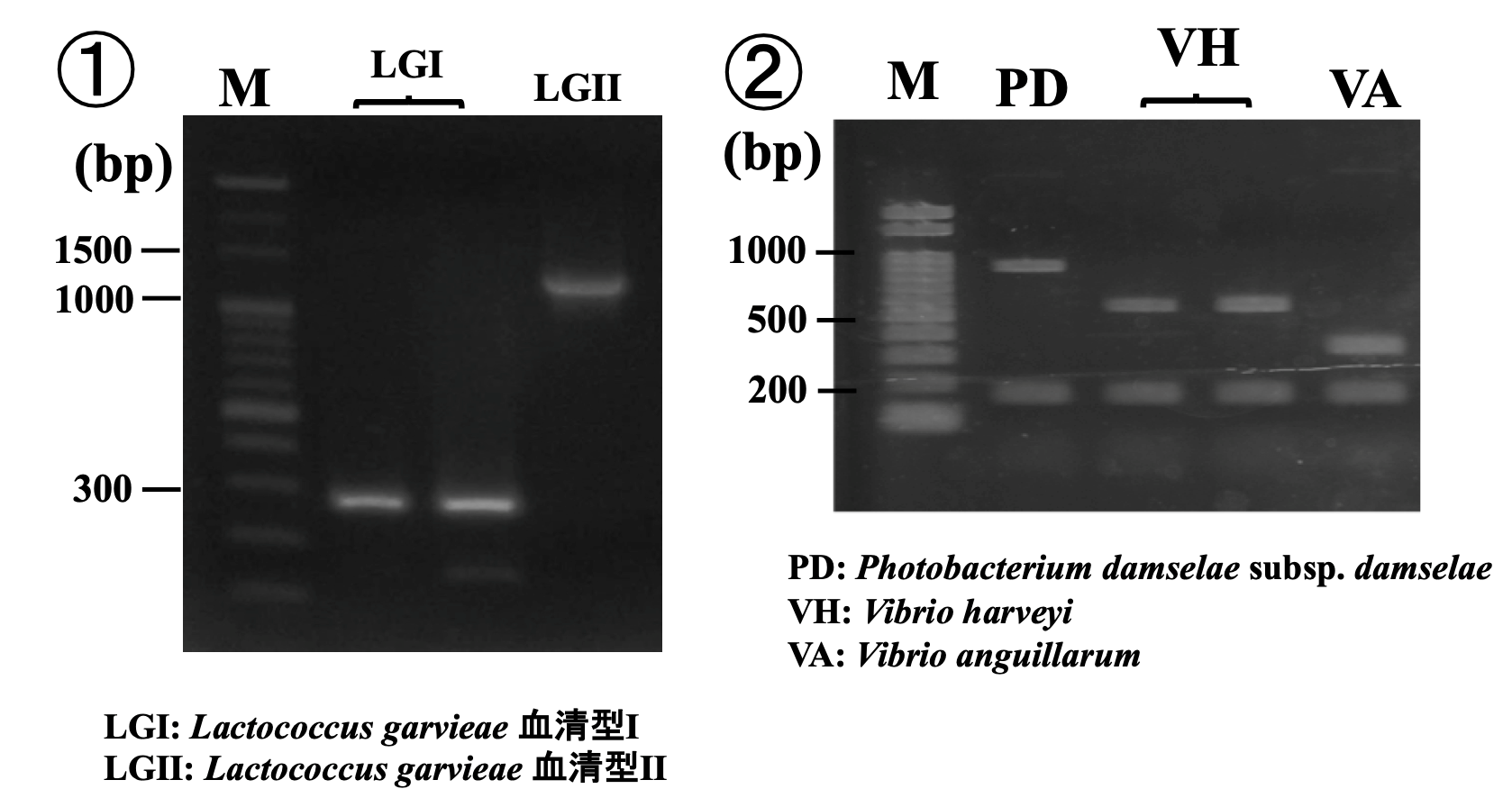

3. ブリ類疾病における迅速診断技術の開発

養殖場で感染症が発生した時、その原因となる病原体を速やかに特定することは被害の軽減に繋がります。これまでに、養殖ブリ類に感染症を引き起こすLactococcus garvieae血清型IおよびIIや、養殖カンパチで問題となっているVibrio harveyiを同定可能なPCR法を開発しています。