○宮崎大学病原体等安全管理規程

平成19年7月19日

制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)において取扱う病原体等の安全管理について定めることにより、本学における病原体等に起因して発生する曝露及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく事故の未然防止を図ることを目的とする。

(法令等との関係)

第1条の2 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「家伝法」という。)に基づく家畜伝染病病原体及び届出伝染病等病原体の安全管理については、宮崎大学家畜伝染病等予防安全管理規程の定めるところによる。

2 この規程に定めのない事項については、感染症法、家伝法及びその他関係法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。

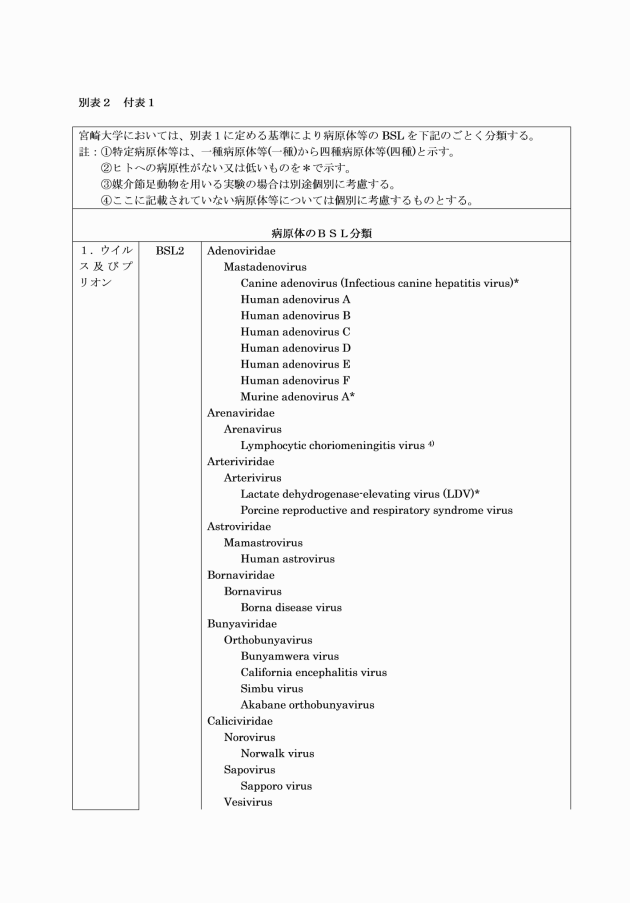

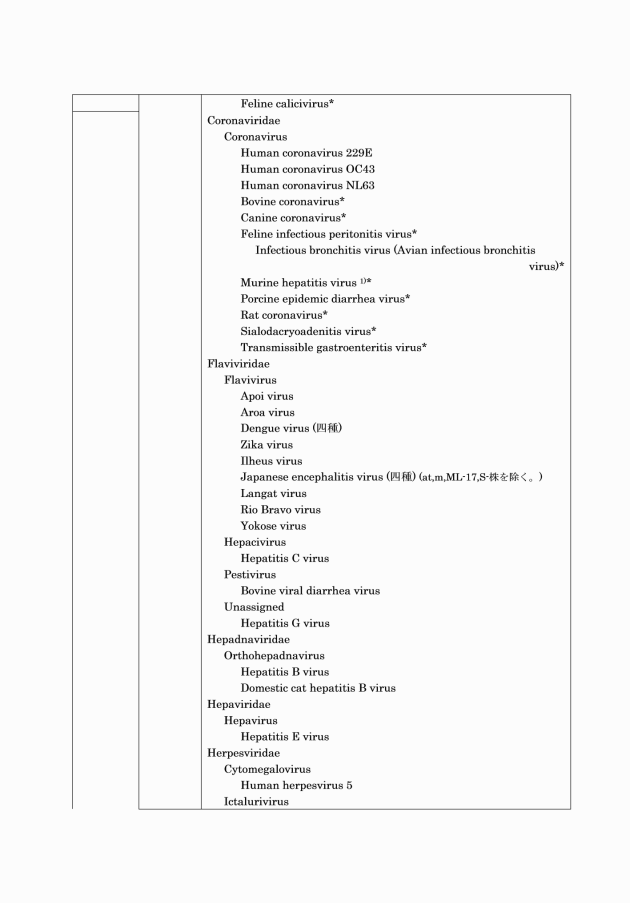

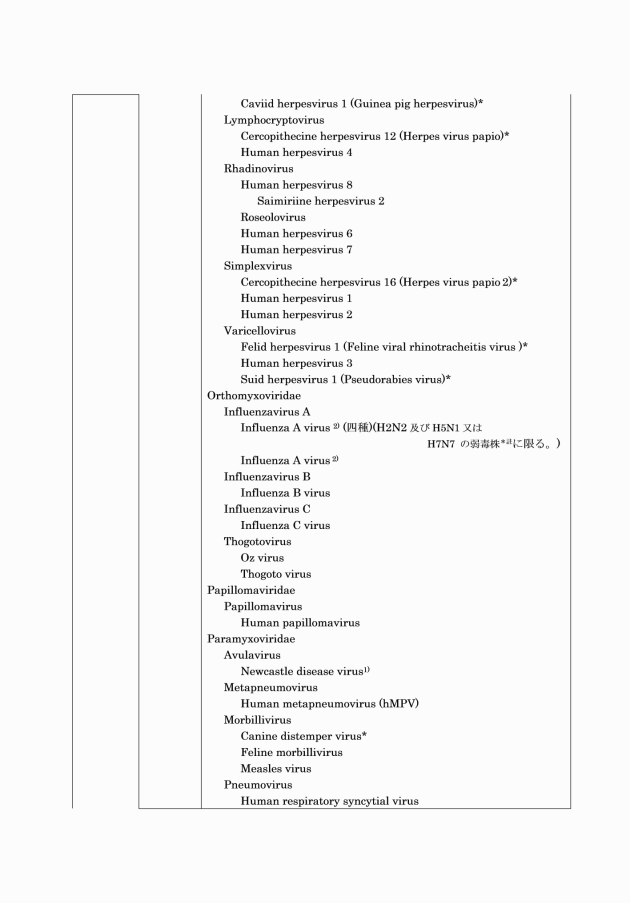

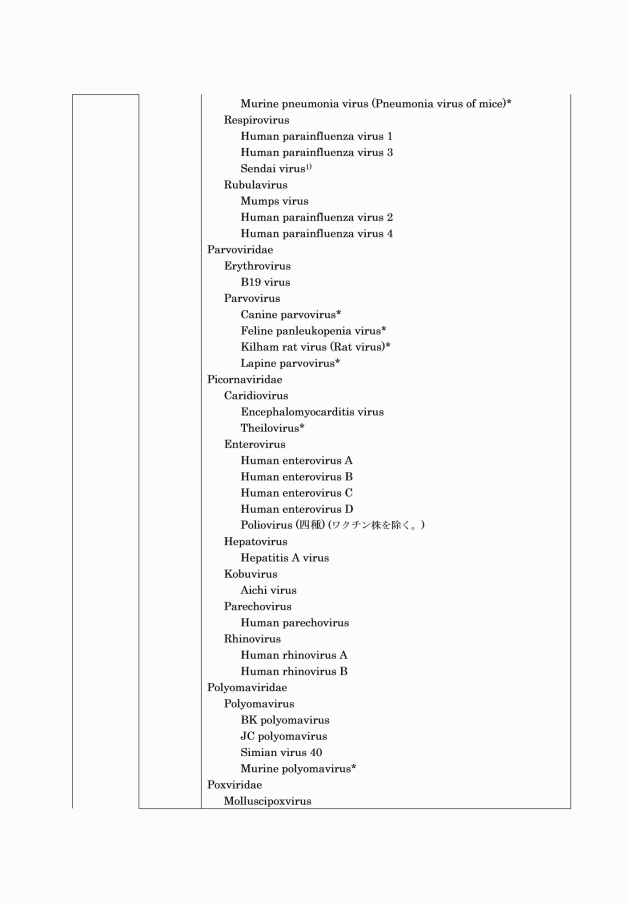

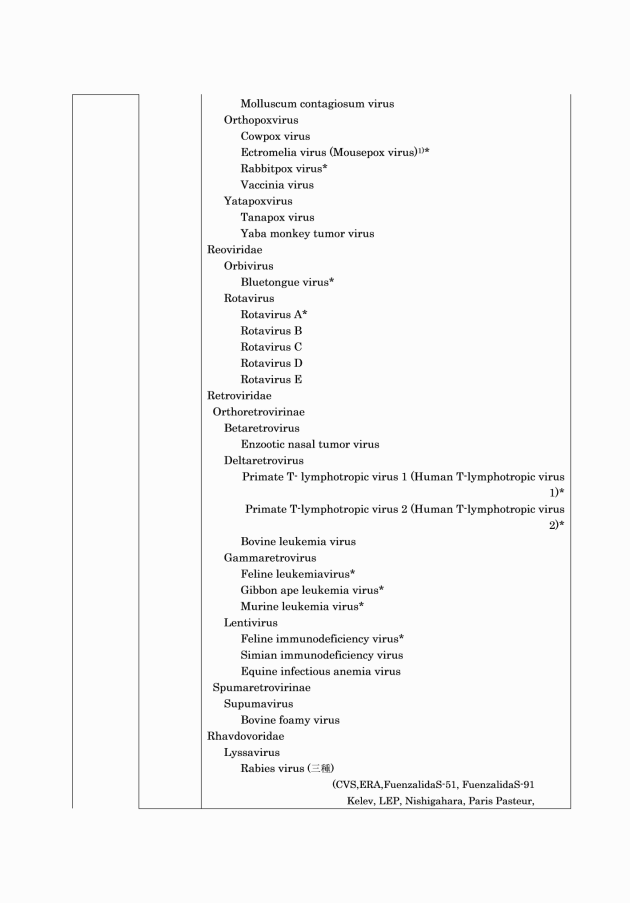

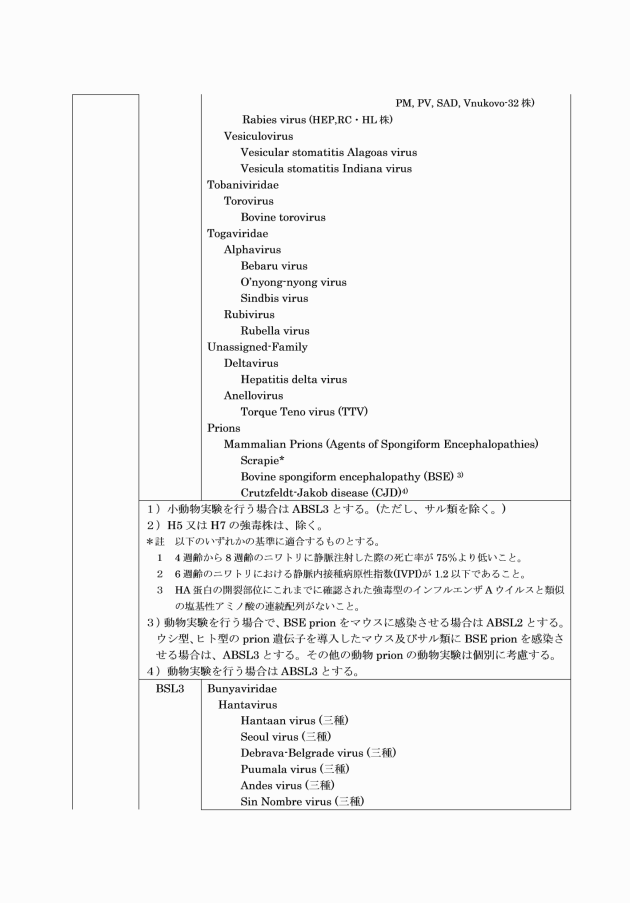

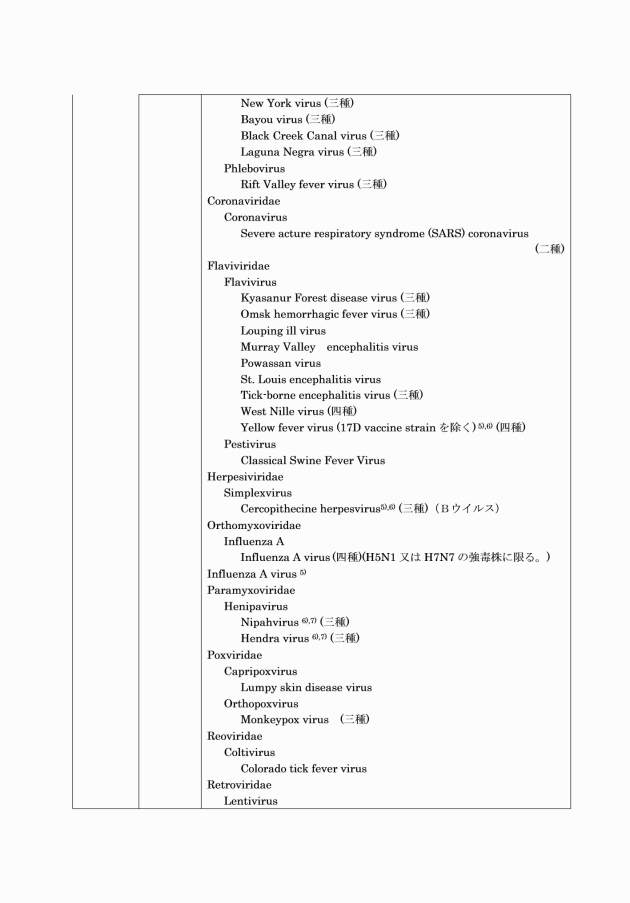

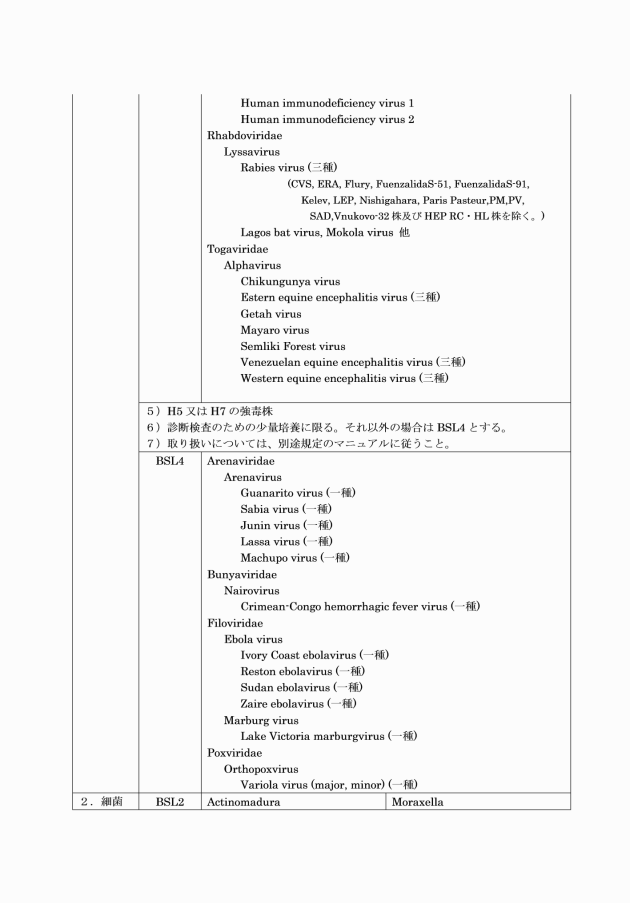

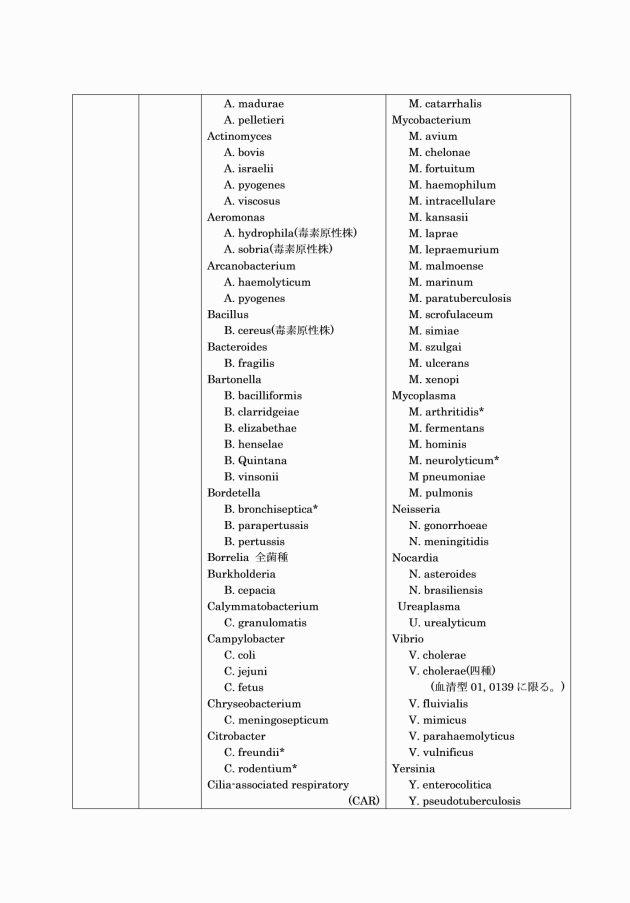

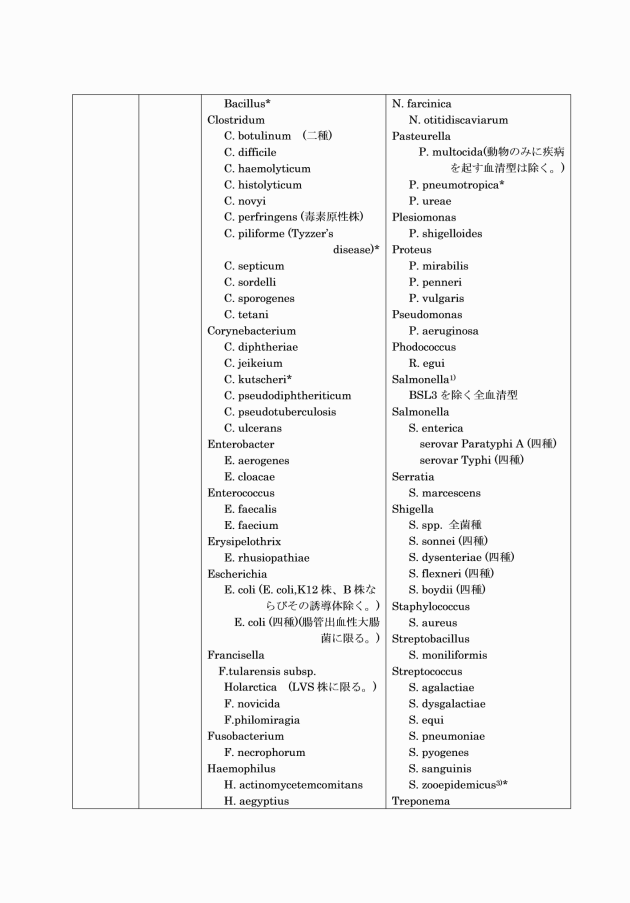

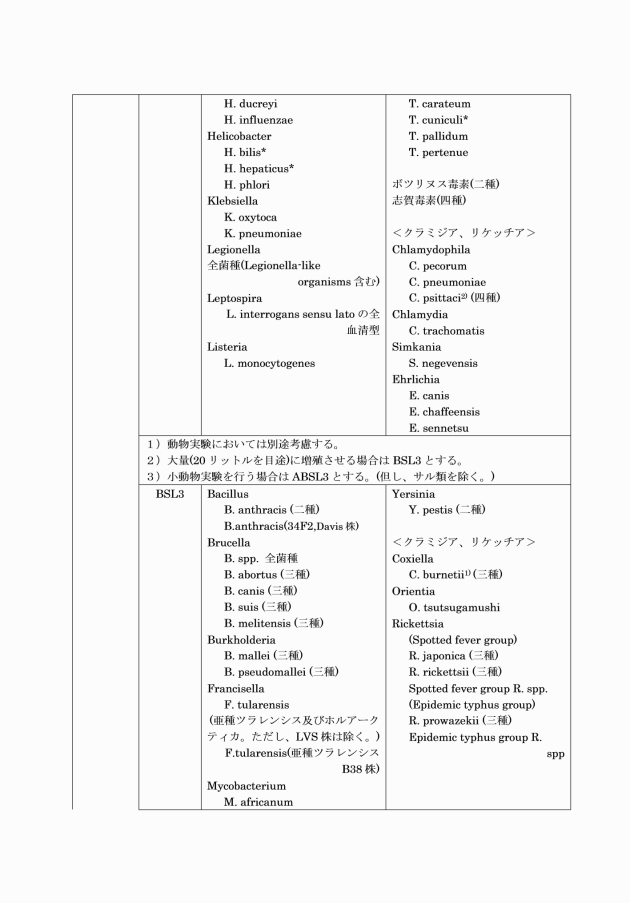

(1) 「病原体等」とは、別表2に定めるウイルス、細菌、真菌、寄生虫、プリオン及びこれらの微生物の産生する毒素並びに同様の構造を有する人工物で、人体に危害を及ぼす要因となるものをいう。

(2) 「特定病原体等」とは、感染症法で規定する特定一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。

(3) 「安全管理」とは、病原体等への曝露等を予防すること(バイオセーフティ)及び病原体等の紛失、盗難、濫用・悪用等を防止すること(バイオセキュリティ)をいう。

(4) 「職員等」とは、本学の教職員及び学生で本学において病原体等を取扱う者、管理区域へ立ち入る者、その他病原体等に係わる業務等に従事する者をいう。

(5) 「病原体等取扱者」とは、病原体等を研究、教育、診療の目的で取扱う者をいう。

(6) 「病原体等取扱責任者」とは、病原体等取扱者のうち、病原体等取扱実験又は検査の実施に関する業務を統括する者をいう。

(7) 「病原体等取扱主任者」とは、感染症法が定める本学における病原体等の安全を管理する者をいう。

(8) 「病原体等取扱実験室」とは、別表2に定める病原体等を取扱う実験室をいう。

(9) 「病原体等取扱検査室」とは、医学部附属病院及び農学部附属動物病院内の病原体等を取扱う検査室をいう。

第2章 安全管理体制

(特定病原体等所持者)

第3条 学長は、特定病原体等所持者として感染症法に基づき、次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 病原体等の所持に係る許可申請及び届出

(2) 病原体等安全管理規程の見直し及び届出

(3) 病原体等取扱主任者の選任及び届出

(4) 病原体等取扱者に対する教育訓練の実施

(5) 病原体等の受入れ・払出し及び使用・滅菌等に係る記帳の義務化

(6) 病原体等を取扱う施設等にする、厚生労働省令の定める「施設の基準」及び「保管等の基準」に準拠した必要な措置

(7) 事故発生時(盗取、所在不明等)の「事故届」の届出及び災害時の応急措置

2 学長は、病原体等の取扱に関する届出及び申請の受理又は承認、実施状況及び結果の把握、施設等の認可を行う。

(病原体等安全管理区域)

第4条 病原体等安全管理区域(以下「管理区域」という。)とは、病原体等取扱実験室、病原体等取扱検査室及びその他病原体等の安全管理に必要な区域をいう。この場合において、管理区域には、病原体等取扱実験室、空調及び排水等に関わる設備区域及び病原体等を保管又は滅菌する区域が含まれる。

2 前項の管理区域の安全性を確保するため、立ち入りの制限、病原体等の保管、使用、運搬及び滅菌、記帳の義務、関連情報等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

2 管理委員会に委員長を置き、当該委員長は、特定病原体等の病原体等取扱主任者となる。

3 管理委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(病原体等取扱主任者)

第6条 病原体等取扱主任者は、感染症の発生の予防及びまん延の防止について監督し、立ち入り検査等への立会い及び教職員等への教育・訓練等その職務を遂行し、感染症法に基づく命令又はこの規程の遵守を促す為の指示を行わなければならない。

(病原体等取扱責任者)

第7条 病原体等取扱責任者は、第19条で定める教育訓練を必ず受講しなければならない。

2 病原体等取扱責任者は、別に定める病原体等取扱実験室安全操作指針を病原体等取扱者に遵守させなければならない。

3 病原体等取扱責任者は、病原体等取扱主任者の指示に従わなければならない。

4 病原体等取扱責任者は、管理区域内で行われる実験及び検査等の業務の調整と統括を行わなければならない。

(病原体等取扱者)

第8条 病原体等取扱者は、取扱う病原体等に関し、その本質、人体に対する病原性、実験中に起こり得るバイオハザードの範囲及び安全な取扱い方法並びに実験室の構造、使用方法及び事故発生等の緊急時処置等について、十分な知識を有し、かつ技術的修練を積まなければならない。

2 病原体等取扱者は、第19条に定める教育訓練を受講しなければならない。ただし、教育訓練受講前に病原体等を取扱う必要のある場合は、病原体等取扱責任者の監督・指導の下で取扱わなければならない。

3 病原体等取扱者は、第23条に定める定期の健康診断を受診しなければならない。

第3章 安全管理基準

(病原体等の取扱いのBSL分類及びABSL分類)

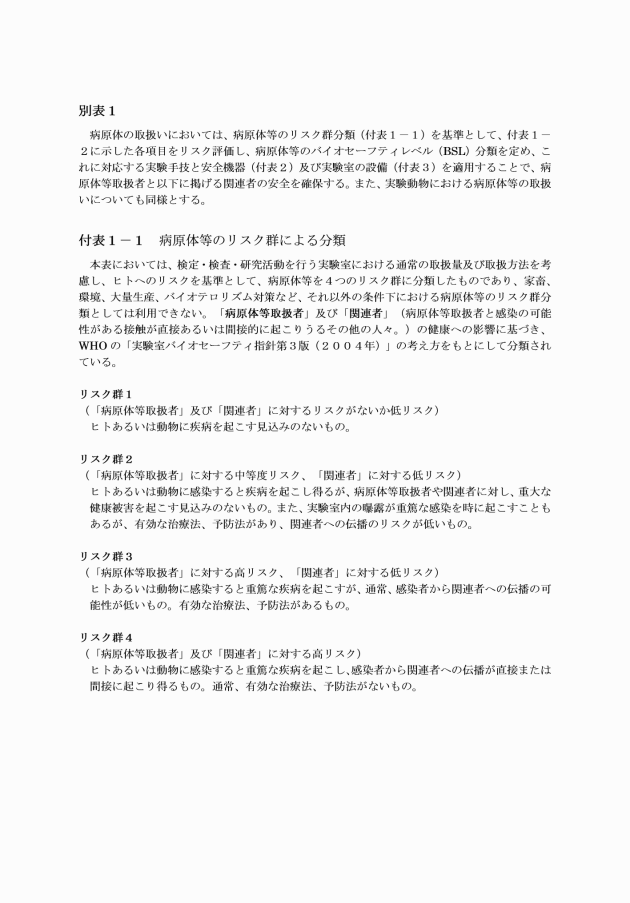

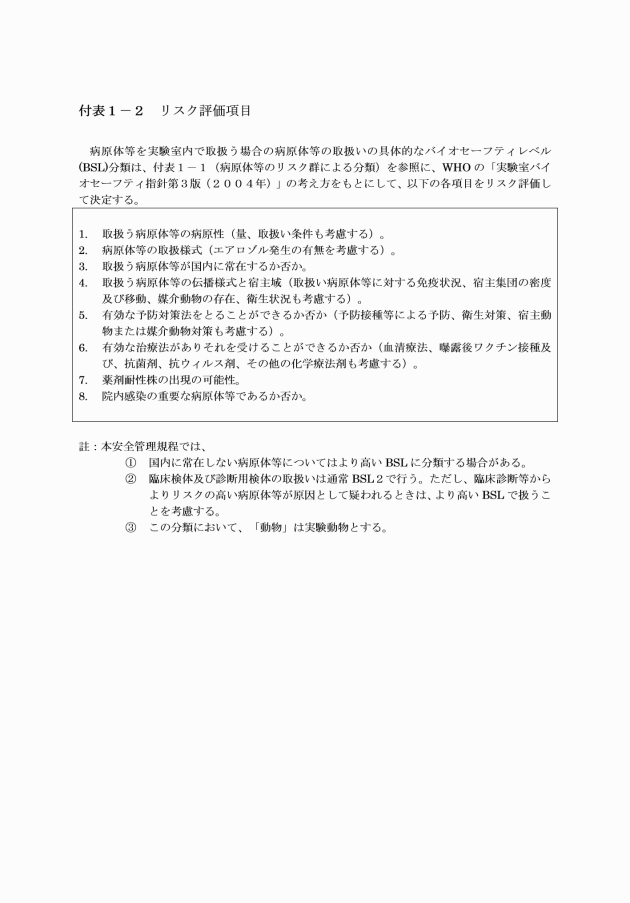

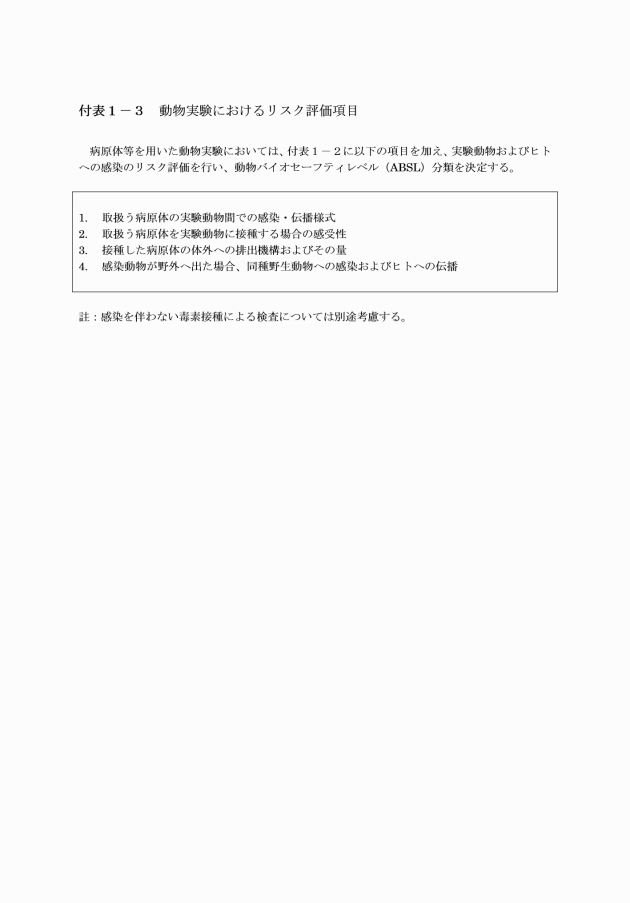

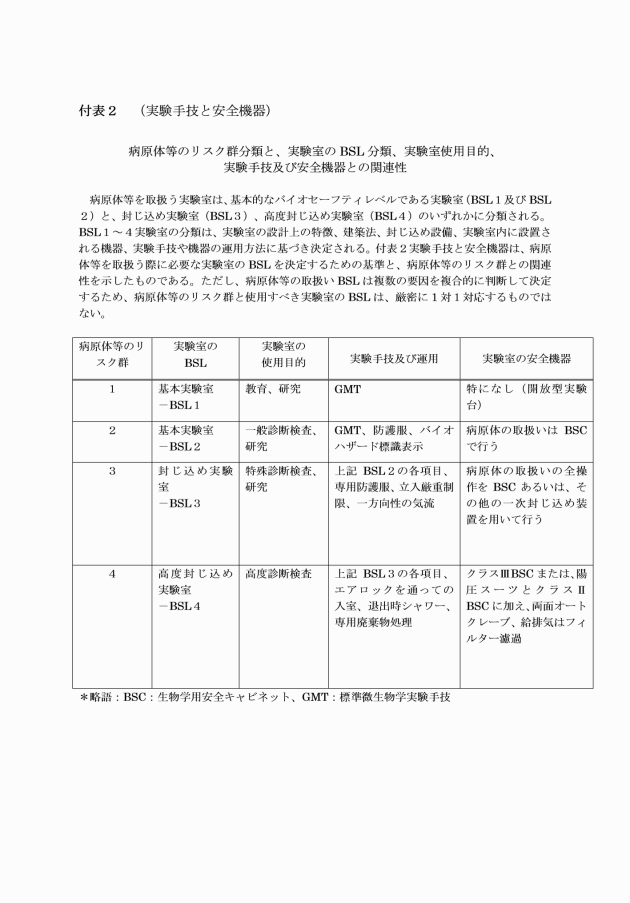

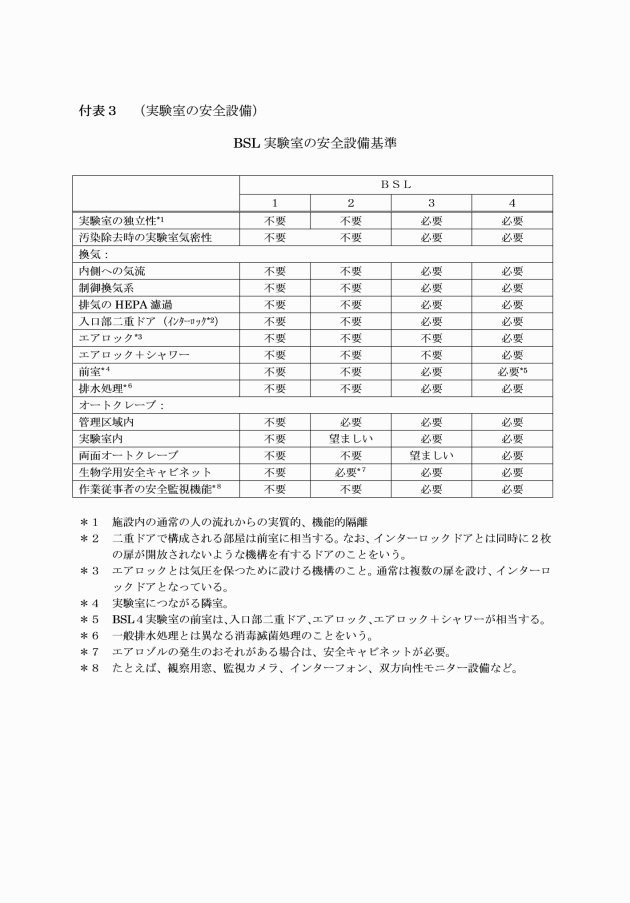

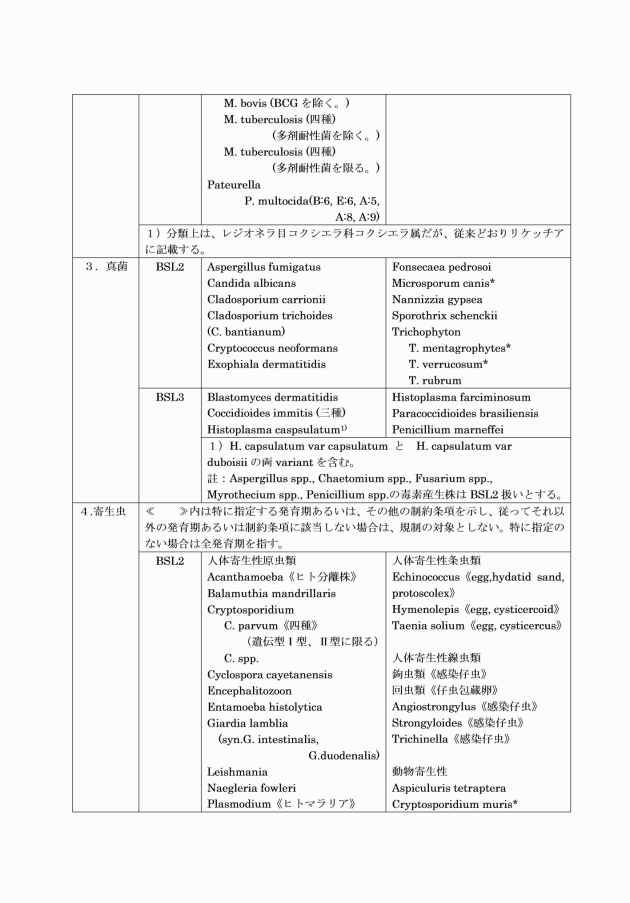

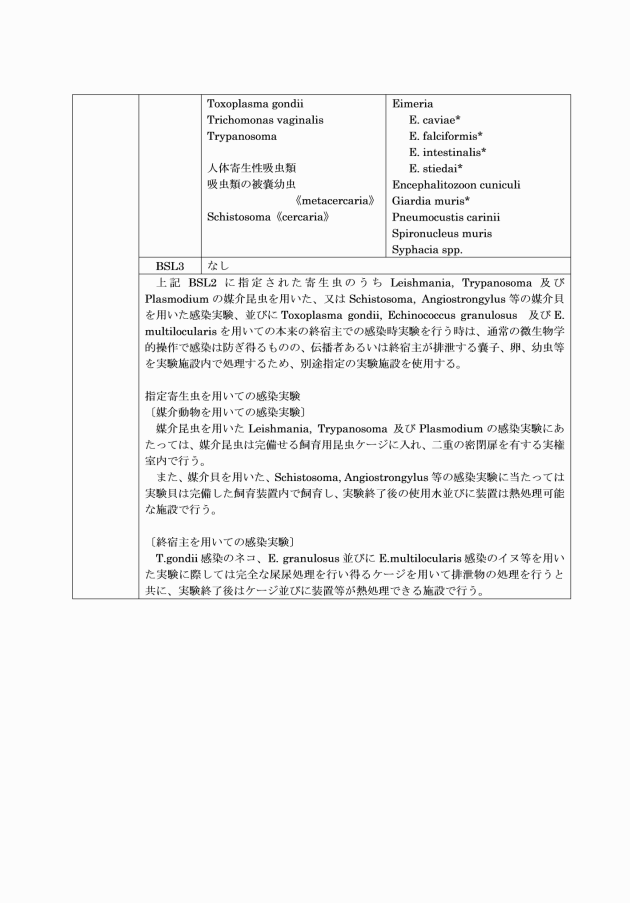

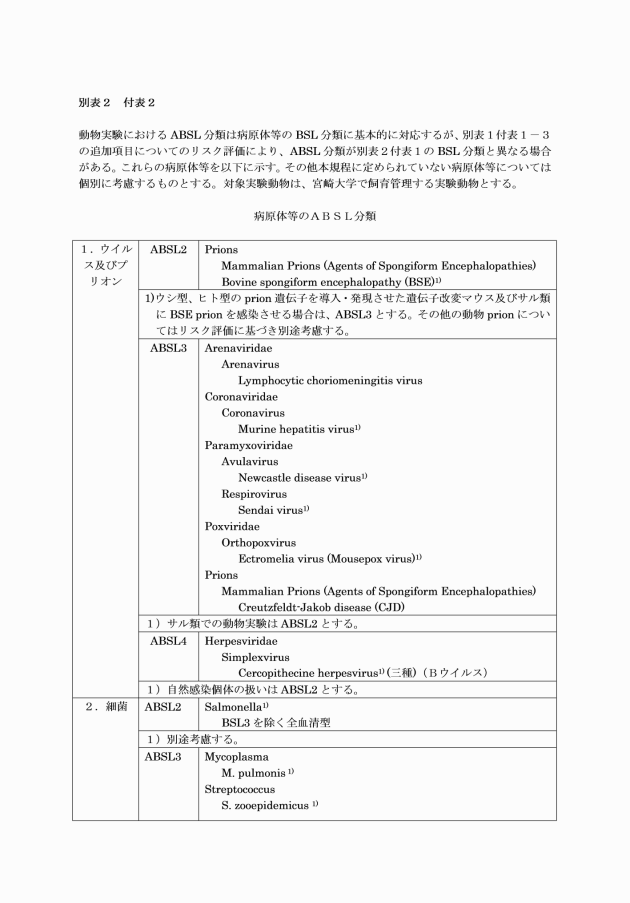

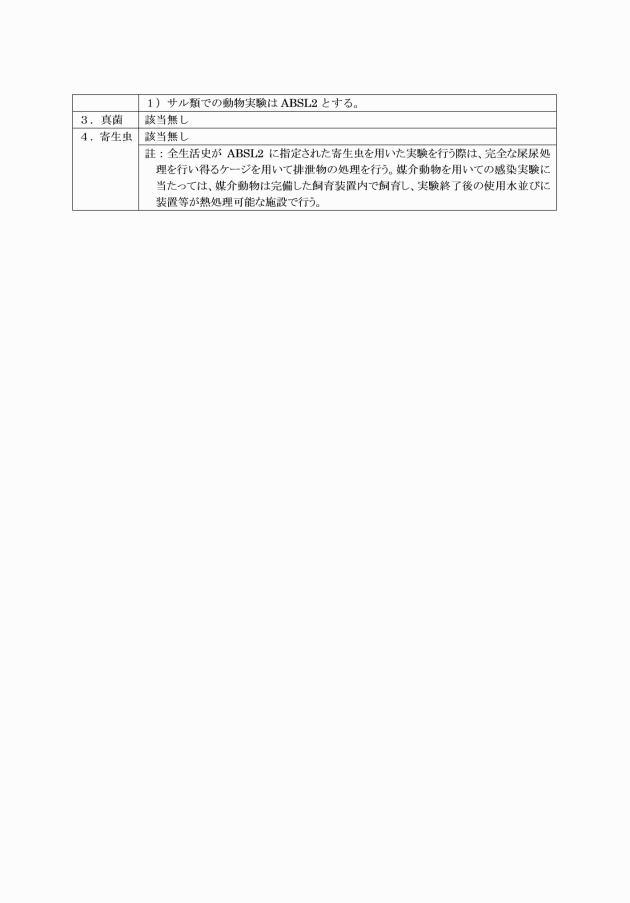

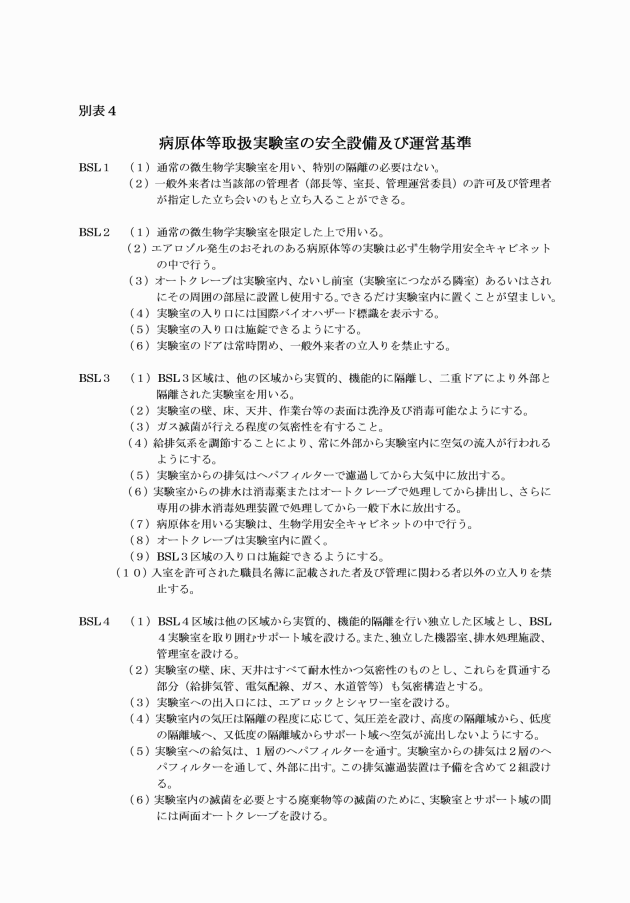

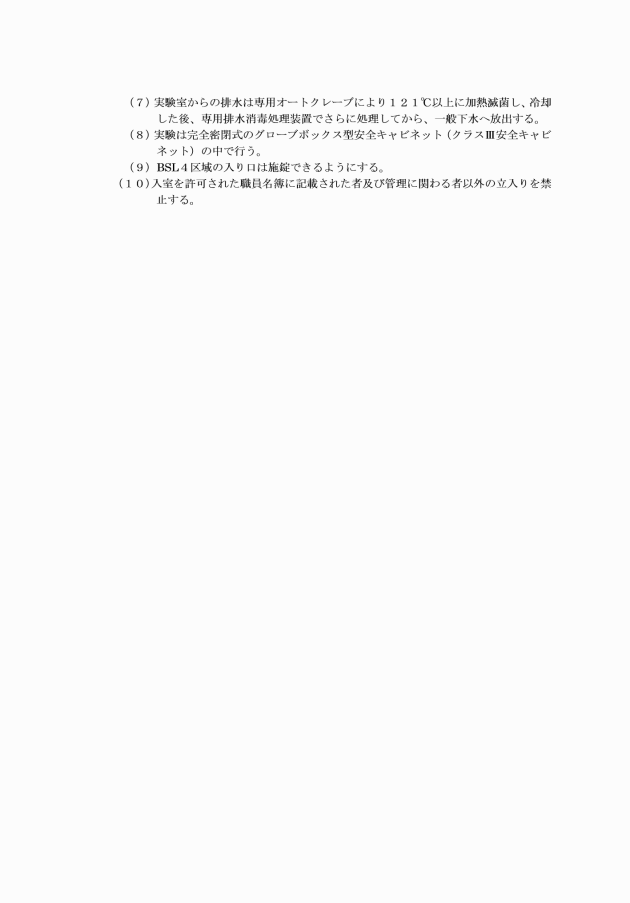

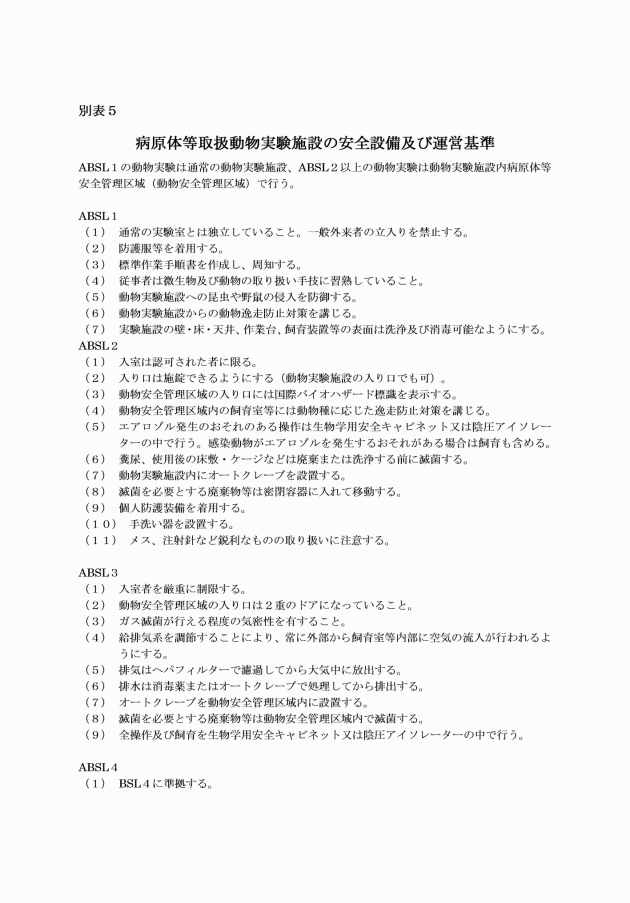

第9条 病原体等の取扱いに関わる基準は、別表1の付表1から4に定める。

4 学長は、病原体等のBSL分類及びABSL分類を変更する必要が生じた場合、管理委員会に諮り、実験方法及び取扱いの量等により当該病原体等の取扱い分類を別に決定する。

5 別表2に記載のない病原体等のBSL分類及びABSL分類については、管理委員会で審議し決定する。

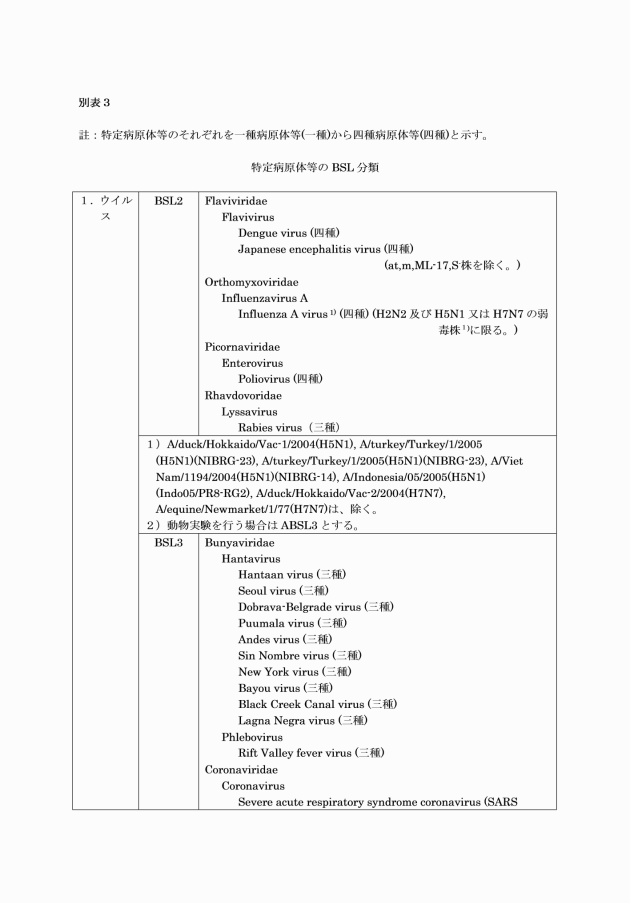

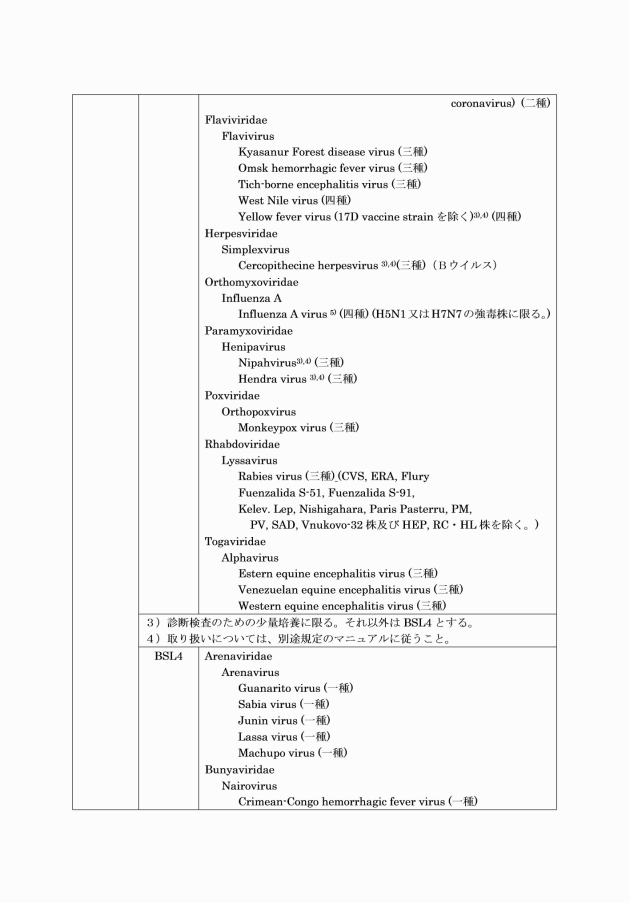

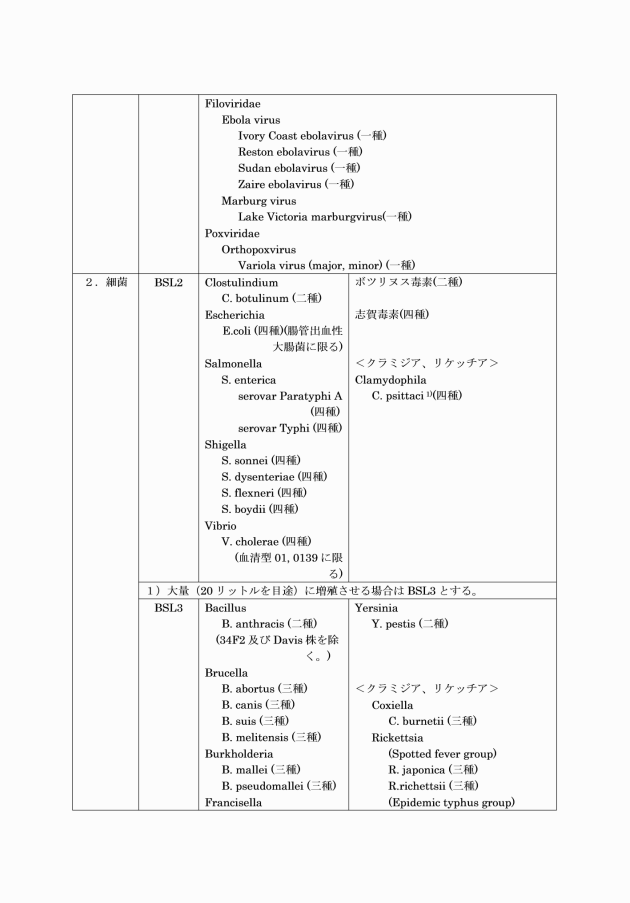

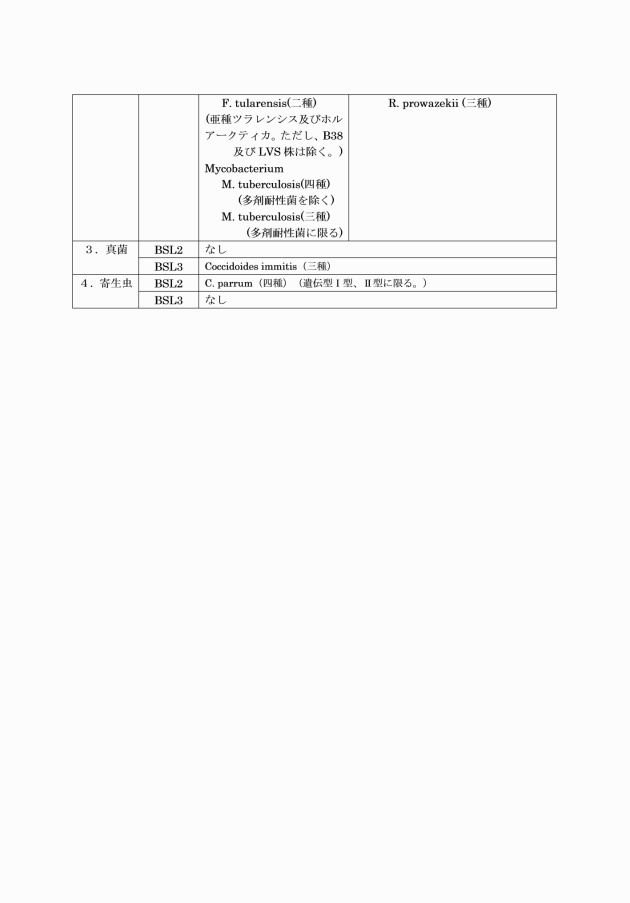

(特定病原体等の分類)

第10条 感染症法に基づいて、特定病原体等の分類を別表3に定める。

2 特定病原体等の保管、使用、運搬又は滅菌等を行う実験室等については、厚生労働省令で定める施設の基準を満たし、かつ保管等の基準に従って運営しなければならない。

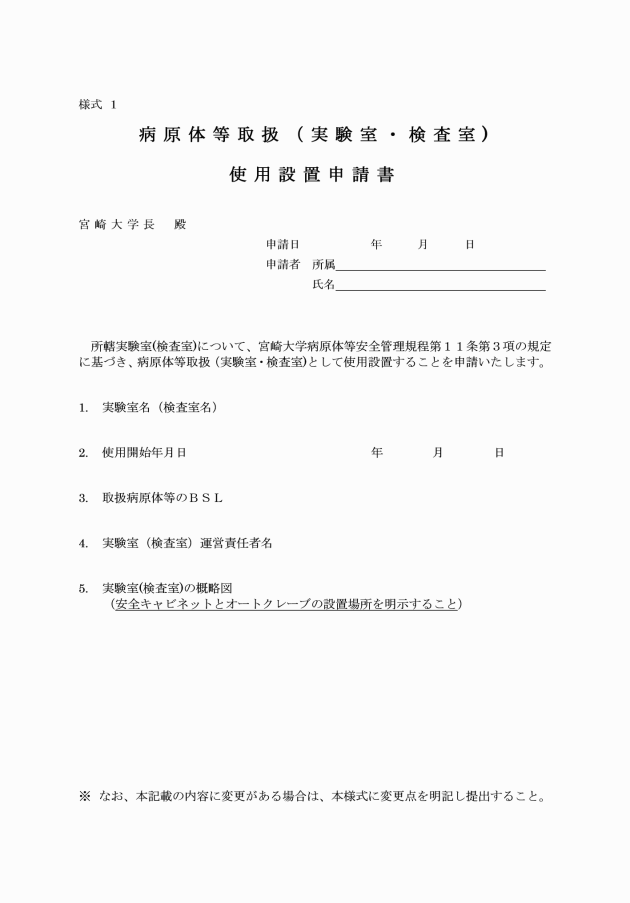

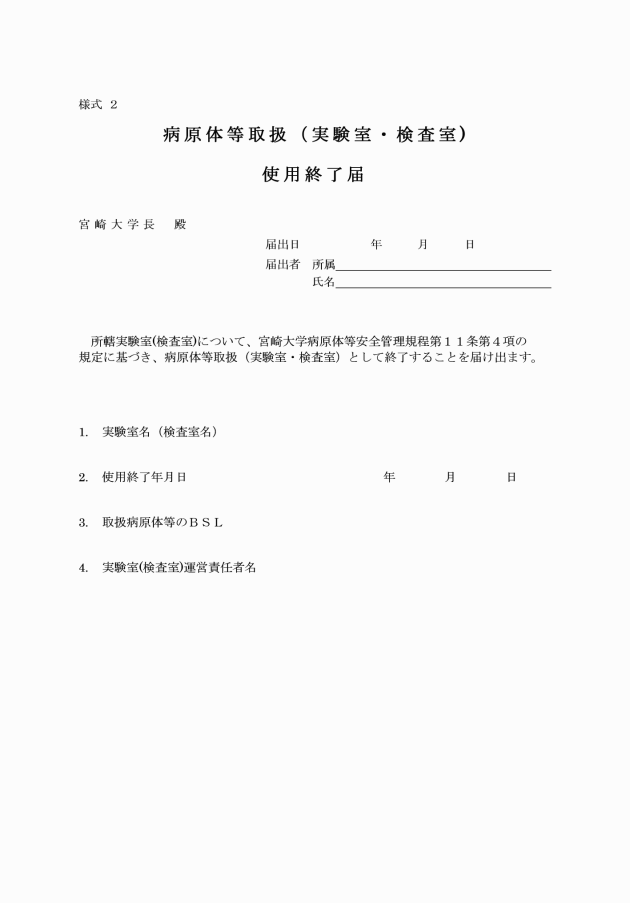

3 病原体等取扱責任者は、所轄実験室又は検査室を、病原体等取扱実験室又は検査室として使用する時は、学長に申請し承認を得なければならない。(様式1)

(病原体等の取扱い及び廃棄手続き)

第12条 本学ではBSL4の病原体等の所持及び取扱いはできないものとする。

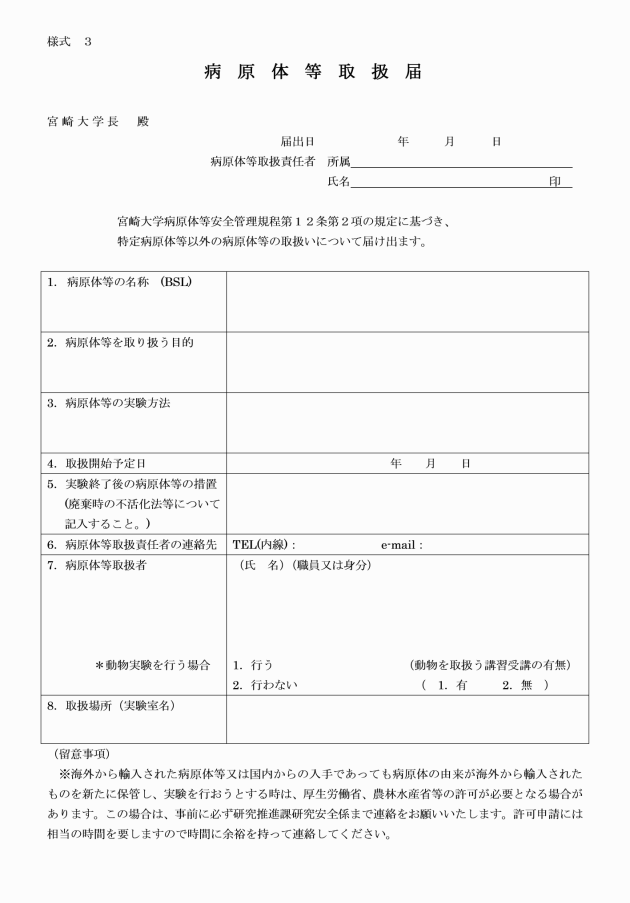

2 病原体等取扱責任者は、BSL2及びBSL3のうち特定病原体等以外の病原体等を新たに保管し、実験を行なおうとする時は、学長に届け出なければならない。(様式3)

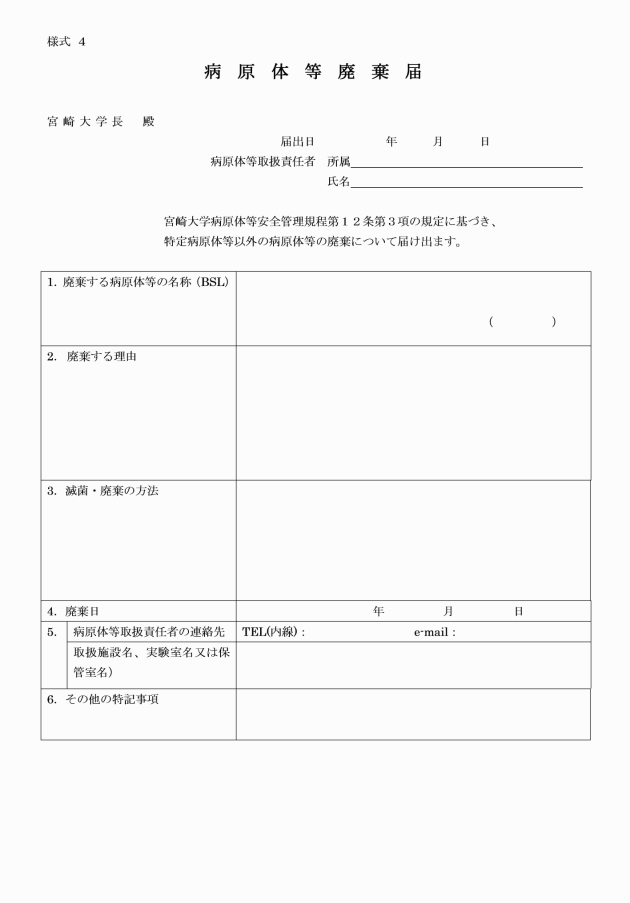

3 病原体等取扱責任者は、BSL2及びBSL3のうち特定病原体以外の病原体等を廃棄する時は、学長に届け出なければならない。(様式4)

4 病原体等取扱責任者は、第2項の申請事項に変更の必要が生じた場合は、新たに届け出なければならない。

(特定病原体等の取扱い、分与及び廃棄手続き)

第13条 本学では特定一種病原体等の所持及び取扱いはできないものとする。

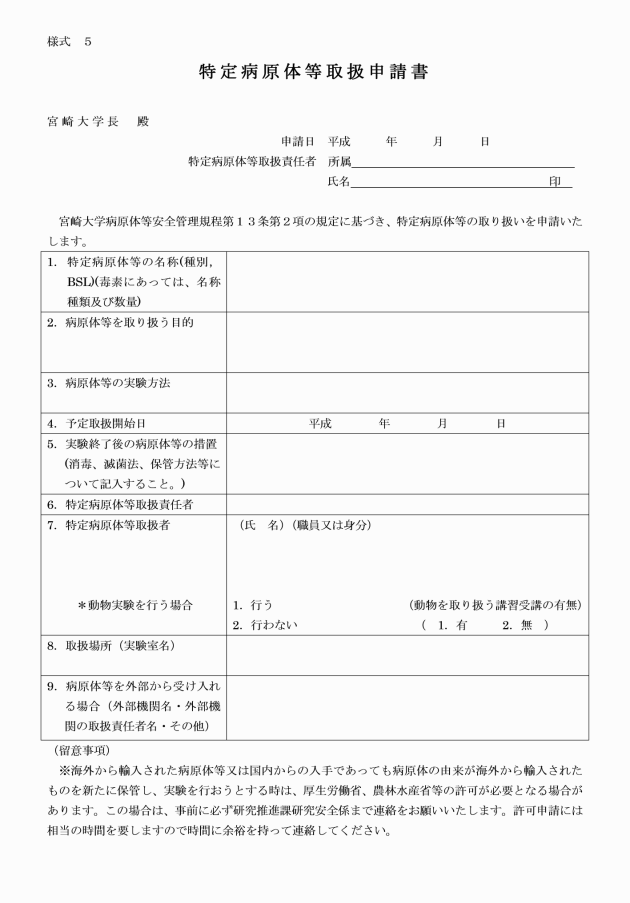

2 病原体等取扱責任者は、特定病原体等を新たに保管し、実験を行なおうとする時は、予め学長に申請し承認を得なければならない。(様式5)

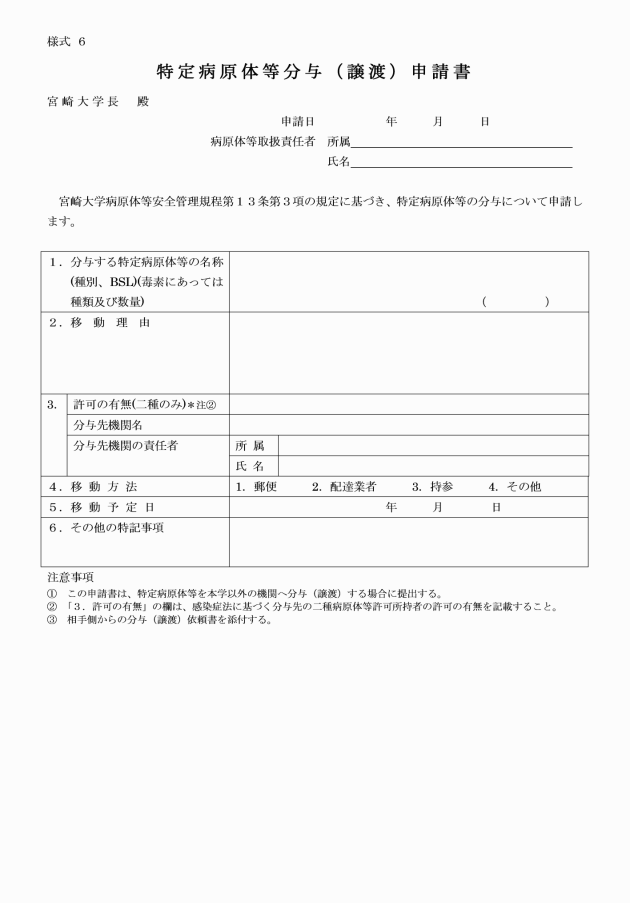

3 病原体等取扱責任者は、特定病原体等の本学以外の機関への分与(譲渡)については、予め学長に申請し承認を得なければならない。(様式6)

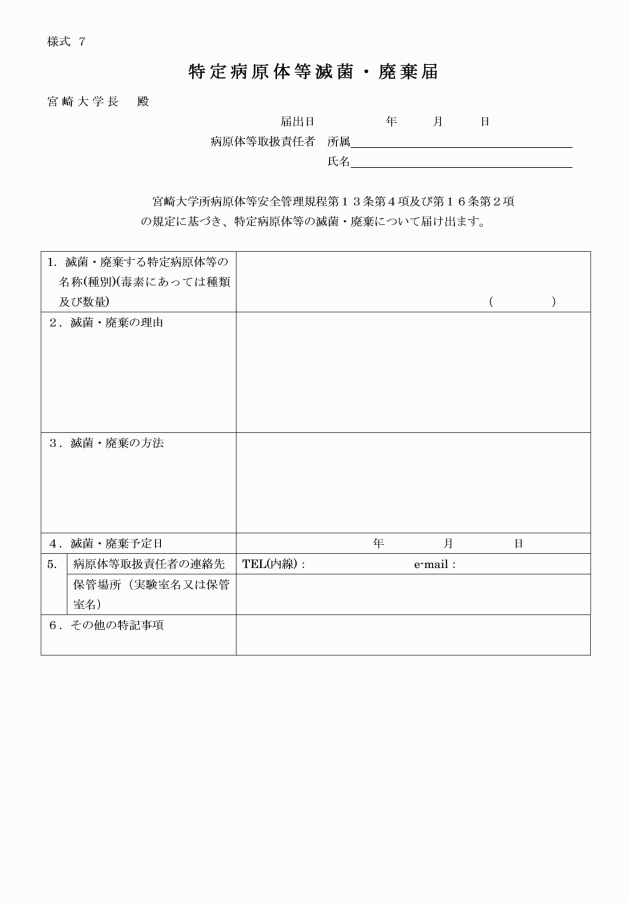

4 病原体等取扱責任者は、特定病原体等を廃棄する時は、学長に届け出なければならない。(様式7)

5 病原体等取扱責任者は、第2項の申請事項に変更の必要が生じた場合は、新たに申請しなければならない。

(病原体等の輸送・運搬の制限等)

第14条 病原体等取扱責任者は、特定病原体等の運搬については、感染症法及び厚生労働省令の規定に基づく運搬の基準、厚生労働省告示で定める特定病原体等の運搬に係る容器等に関する基準及び厚生労働省が定める特定病原体等の安全運搬マニュアルの基準に従わなければならない。

(管理区域の表示)

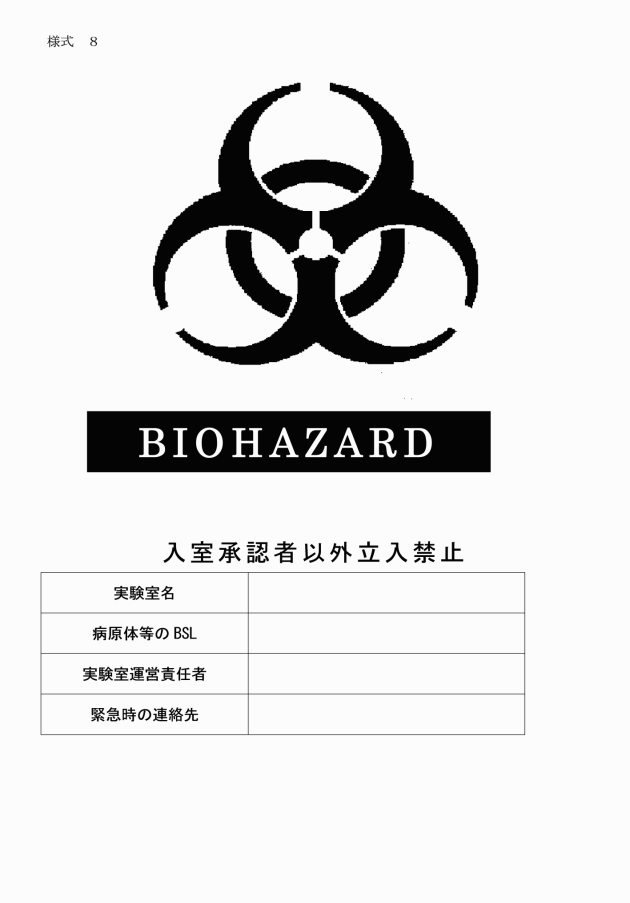

第15条 管理区域の出入口には、厚生労働大臣が指定する国際バイオハザード標識(以下「バイオハザード標識」という。)を表示しなければならない。(様式8)

2 病原体等取扱実験室及び検査室の出入口には、バイオハザード標識を表示しなければならない。

3 特定病原体等の保管庫にはバイオハザード標識を表示しなければならない。

(取扱い病原体等の滅菌等の処置)

第16条 病原体等(これらに汚染されたと思われる物を含む。次項においても同じ。)の廃棄にあたっては、当該病原体等に最も有効な消毒滅菌の方法に従い処置しなければならない。

2 特定病原体等について、所持を要しなくなった場合等は、直ちに学長に届出及び感染症法に基づく所定の届出をし、滅菌等を実施しなければならない。(様式7)

(記帳)

第17条 学長は、特定病原体等について保管、使用及び滅菌等に関する事項の帳簿を整え、実験室の入退室等、施設の点検、教育訓練の実施等の事項について記帳し、それを5年間保存しなければならない。

(情報管理)

第18条 学長は、各様式(様式1~様式7)で提出した病原体等の情報セキュリティー管理に努め、情報セキュリティー管理を適切に行なわなければならない。

(教育訓練)

第19条 学長は、職員等を対象として、病原体等の安全管理に必要な知識及び技術の向上をはかり、さらに安全管理には社会的責任を伴うことを周知させるために、教育訓練を毎年開催しなければならない。

(曝露と対応)

第20条 次に掲げる場合は、これを曝露として取扱うものとする。

(1) 外傷、吸入、粘膜曝露等により、病原体等が教職員等の体内に入った可能性がある場合

(2) 実験室内の安全設備の機能に重大な異常が発見された場合

(3) 病原体等により、実験室内が広範に汚染された場合

(4) 教職員等の健康診断の結果、管理区域内で取扱う病原体等によると疑われる異常が認められた場合

2 前項の曝露を発見したものは、速やかに学長に報告しなければならない。

3 学長は、前項の報告を受けたときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。

(事故と対応)

第21条 特定病原体等の盗取、所在不明等は感染症法で規定する「事故」とし、事故を発見した者は、直ちに学長に報告しなければならない。

2 学長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく警察署等に届け出なければならない。

(災害時の応急措置)

第22条 学長は、地震又は火災等による災害が発生し、病原体等の安全管理に関し、この規程の定めによることができないと認めたときは、国立大学法人宮崎大学危機管理規則に基づく危機対策本部を立ち上げ、感染症法に定めるところによる応急措置を講じなければならない。

第4章 健康管理

(定期の健康診断)

第23条 学長は、職員等の健康管理について定期の健康診断を実施し、病原体等を取扱う職員等は受診しなければならない。

2 学長は、病原体等を取扱う職員等のうち、必要に応じ、ワクチン接種等の措置を行うものとする。

(臨時の健康診断)

第24条 学長は、必要と認める場合には、職員等に対して臨時の健康診断を受けさせなければならない。

(健康診断の記録)

第25条 学長は、健康診断の結果、健康管理上必要と認められる事項について、職員等ごとに記録を作成しなければならない。

2 前項の記録は、職員等の離職又は卒業若しくは退学後5年間、これを保存しなければならない。

(健康診断後の措置)

第26条 学長は、健康診断の結果、職員等に管理区域内の病原体等による感染が疑われるときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

(病気等の届出等)

第27条 BSL2及びBSL3の病原体等を取扱う職員等は、第20条第1項に該当しない場合においても、当該病原体等による感染が疑われる場合は、直ちに取扱責任者にその旨を届け出なければならない。

2 前項の届け出を受けた病原体等取扱責任者は管理委員会に届け出るとともに、その指示に従って、直ちに当該病原体等による感染の有無について詳細な調査をしなければならない。

3 管理委員会委員長は、前項の調査の結果、当該病原体等に感染したと認められる場合又は医学的に不明瞭である場合は、直ちに学長に報告しなければならない。

4 学長は前項の報告を受けた場合、直ちに適切な措置を講じなければならない。

第5章 遵守義務と罰則

(遵守義務)

第28条 職員等は、病原体等の取扱いについて、安全管理の重要性を十分理解し、この規程を遵守するとともに、感染症法、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)、輸出貿易管理令(昭和24年政令378号)、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律97号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)等の関連法規に定められた規定を遵守しなければならない。

2 職員等は、この規程の定めるところによらなければ病原体等を取扱うことはできない。

3 職員等は、「宮崎大学動物実験規則」、「宮崎大学遺伝子組換え実験安全管理規程」、「宮崎大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規程」、「宮崎大学放射線安全管理規程」、「宮崎大学医の倫理委員会規程」等の関連規則を遵守しなければならない。

4 職員等のうち、二種病原体等及び三種病原体等の取扱い施設に立入る者は、感染症法の規定に基づき病原体等取扱責任者の指示に従わなければならない。

5 職員等は、この規程に反する重大な事項に気づいた場合は、管理委員会に報告しなければならない。

(罰則)

第29条 学長は、この規程の各条項に違反した教職員等に対し、管理区域への立入及び実験室の使用等について禁止又は制限等の措置をとることができる。

第6章 雑則

(規程の見直し)

第30条 管理委員会は、この規程に基づき安全管理が行われていることを点検し、学長に報告しなければならない。

2 学長は、第1項の報告に基づき、必要な措置を講じるとともに、必要に応じて、この規程の見直しを行わなければならない。

(感染症発生予防規程)

第31条 この規程は、感染症法に基づく、感染症発生予防規程を含むものとする。

附則

この規程は、平成19年7月19日から施行する。

附則

この規程は、平成20年5月22日から施行する。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年3月25日から施行する。

附則

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

附則

この規程は、令和5年10月26日から施行し、令和5年5月26日から適用する。

附則

この規程は、令和6年2月22日から施行する。

附則

この規程は、令和6年11月28日から施行する。

附則

この規程は、令和7年1月23日から施行する。

附則

この規程は、令和7年3月27日から施行する。

附則

この規程は、令和7年6月26日から施行する。