畜草日記はInstagram,Twitter,Facebookページに移行しました!

内容はどれも同じです。

今後はSNSでのみアップします。

引き続き畜草日記をよろしくお願いいたします!

畜産草地科学科の学生広報支援員によるブログ

畜産草地科学基礎実習の外部施設見学で、宮崎県都城市の高千穂牧場に出かけました。

高千穂牧場は牛の乳搾り体験や、乗馬体験などの体験型の施設が充実していました。

わたしは羊におやつをあげる体験をしたのですが、食いつきがすごくて圧倒されました。

また、売店では牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品やそれらを使ったお菓子、ウィンナーやベーコンなどの肉類などがたくさん売られていてどれも美味しそうでした。

また行きたいと思います。

もえ

山々に囲まれた大自然のなかで動物と触れ合えてとても楽しかったです。

餌やりは良い体験となりました!

えみ

本来は住吉フィールドでの見学も交えて学習に臨むはずでしたが、新型コロナウイルスの影響により料理のプレゼンとレポートのみの学習となりました。

6月24日(水)、宮崎大学ポークのブランド化に向けての戦略を立てるための事前学習として、豚肉を貰って調理し、その結果をプレゼンするという活動を行いました。

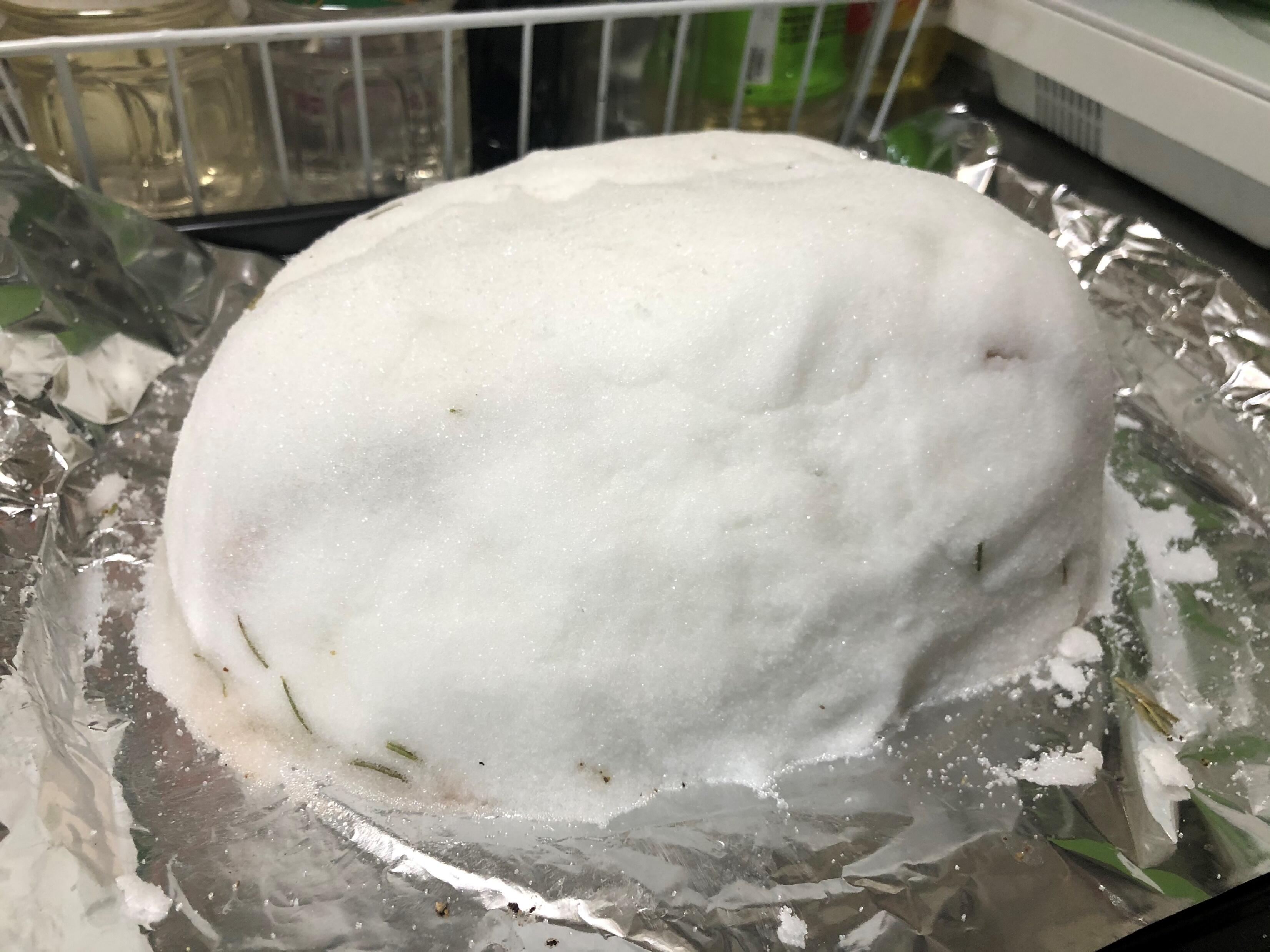

私は「豚の塩釜焼き」に挑戦し、素材の味をしっかりと引き出せた美味しい料理を作ることができました。

他のグループのメンバーも、「いかに美味しく作れるか」、「いかに楽に作れるか」などそれぞれ重視していた点に違いがあり、とても面白かったです。PowerPointの完成度も非常に高く、笑いが起こることもありました。

今年は何かとイレギュラーな状況にあり、同学科の友達でさえ関わる機会が少なくなっていましたが、この授業の中で関わることができて良かったと思います。その点も含め、自分なりに一歩進むことができた活動となりました。

1年 辻

プレゼン資料(レシピ)はこちら

今回は、地域学入門の一環で高千穂町に行きました。

この実習では、先日の事前講義を経て地域の課題を解決する能力を身につけるために実際に現地に赴き、住民の方にお話を聞いて地域の課題を見つけ、それの解決策を考えるという実習です。

私は、土呂久地区に伺い、いわゆる限界集落と呼ばれる地区の現状を見てきました。

限界集落に来たのは初めてでしたが、なかなか維持さえも厳しい現状がありました。地域課題は非常に複雑な問題です。解決するためには、一筋縄ではいかないことも実習を通して感じました。

地元の方とご飯と食べながら話をしたりしましたが、地域の方が団結して活性化を図っていることを強く感じました。

2年 けんた

先日、畜産GPの集中講義がありました。

畜産GPとは、「畜産基地を基盤とした大学間連携による実践型適正家畜生産技術者養成教育」の略で宮崎大学、東海大学、南九州大学の3大学が連携して日本型畜産の持続・発展に貢献できる人材の育成を目的とした取り組みです。

今回は、家畜の繁殖から衛生管理、草地畜産、育種の分野から講義を受けました。50ページにわたる講義資料でたくさんのことを学びました。8月には東海大学で、12月には南九州大学で実習があるので頑張っていきたいと思います!

2年 けんた

先日、地域学入門Ⅱ(A)の事前講義がありました。

この科目は地域活性化・学生マイスター初級の必修科目であり、8月に1泊2日で高千穂町に実習に行きます。

地域活性化・学生マイスターは宮崎大学独自のプログラムで、地域のリーダーとなりうる素質を持つ学生の育成を目的としています。

授業では、地域の課題に対しての解決策を考えることや、実際に現地に赴き現地の方のお話を聞いて、一緒に解決策を探ることなどがあります。

この資格は農学部のみならず全学部の生徒が取得可能となっています。

私は、大学卒業後地元に戻ることを決めています。そういった方には良い資格だと思います!

2年 けんた

授業で習った遺伝育種の現場を見て、研究員の方の努力と研究意欲に触れました。

トウモロコシの世代による高さの違いや、花粉の量を体感しました。

例年は雨らしいですが、今年は晴天でした。

1年 しむ

学芸員資格取得の授業の1つである博物館実習1にて、宮崎県立美術館と宮崎総合博物館の見学実習にいきました。

実習では館や学芸員の仕事についての座学やバックヤードの見学をさせて頂いたのですが、今年の受講生は人数が少なかったため普段は見ることの出来ない収蔵庫の見学もさせて頂きとても貴重な体験ができました!

4年 山本

今回私は初めて住吉フィールドに行きました。

住吉フィールドでは主に豚の観察をしました。

体重を測るだけでもとても大変そうでした。

また、たくさんの豚がいる中に入って、豚の尻尾や耳などいろんなところを初めて触ることができて良い経験になったし、何よりとても楽しかったです。

今後行われる住吉フィールドでの実習がより楽しみになりました。

一年 熊石