2022.03.23 掲載

病原体が人や動物に感染してから症状が出るまでの期間を「潜伏期間」と言います。その長さは病原体やその量によって数時間から何十年と幅があります。狂犬病は狂犬病ウイルスの感染によって引き起こされる脳炎で、病名に「犬」がついていますが、人を含めた全ての哺乳類が罹ります。そして、一旦発症してしまうと、有効な治療法はなく、ほぼ100%死んでしまいますが、潜伏期間が少し長いため、その間にワクチンで免疫をつけることによって発症を阻止することができます。

狂犬病の潜伏期間は多くの場合で30~90日ですが、ときに半年〜1年、さらにそれ以上になることもあります。しかしその間、ウイルスはどこに潜んでいるのか、実はまだよく分かっていません。古典的な方法、つまりウイルスを動物に接種し、臓器・組織を経時的に採取して、ウイルスの有無を調べる方法を用いた場合、たくさんの動物が必要になりますし、採取した時点が発症する何日前なのかということもはっきりしません。

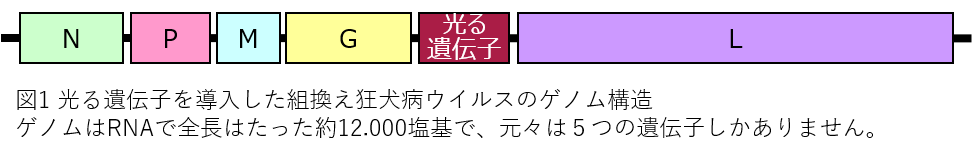

感染動物でウイルスの動きがリアルタイムで見えたら・・・。そこでin vivoイメージングという方法です。遺伝子組換えにより光る遺伝子を導入した狂犬病ウイルスを作り(図1)、それを動物に接種すると、ウイルスが増殖している部分が光り、それが体内であっても体外から超高感度のカメラで検出できるようになります。つまり、動物を生かしたまま、感染の初めから病気を起こすまでのウイルスの動きを観察できるようになります。

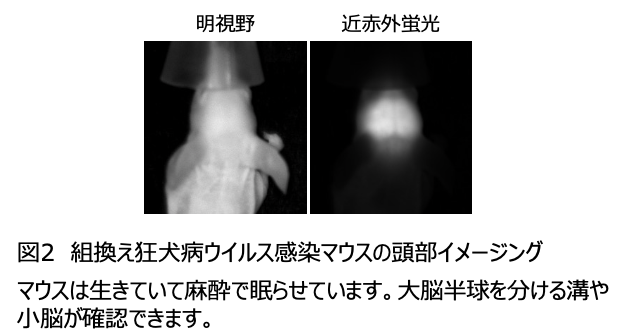

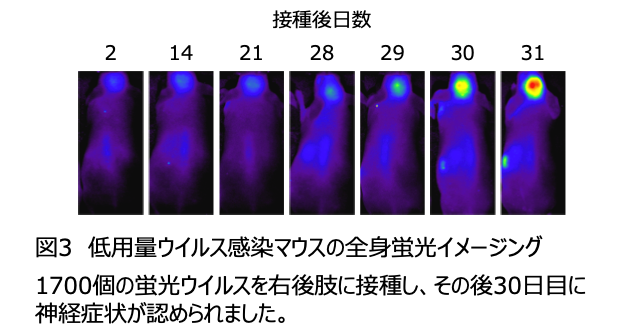

そのためには光る遺伝子の選択も重要です。遠赤色〜近赤外領域の光は人や動物の皮膚や組織を透過しやすいことが分かっています(手のひらを太陽にかざすと赤く見えるのは赤い光が透過しやすいから)。文献から、細菌の中にはその波長域で光合成するものがあり、その光受容体を遺伝子改変した蛍光蛋白質がin vivoイメージングに適することが分かりました。その組換えウイルスの感染したマウスの脳が綺麗にモニタに映し出されたときの感動は今でも覚えています(図2)。構想からここまで5年ほど掛かりました(予算の獲得が大きなハードルでした)。しかし、蛍光蛋白質を利用する場合、自家蛍光に阻まれて、微弱な本来の蛍光を検出することは難しく、発症前のウイルスの動きは追跡できませんでした(図3)。

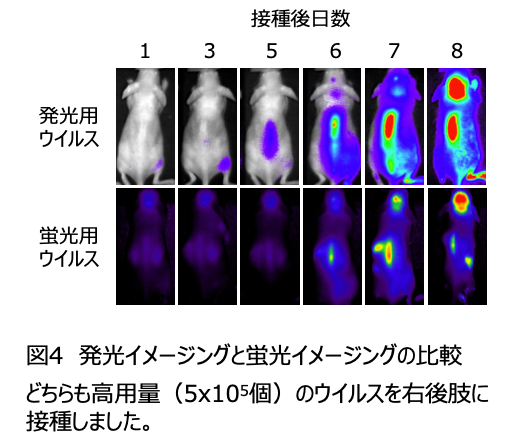

次に、遺伝子改変により赤い光を出すホタルの発光酵素遺伝子を選びました。光らせるために発光基質をその都度マウスに投与する必要はありますが、ウイルスの動きを感染初期から観察できるようになりました(図4)。ただし、この方法でも、接種するウイルスの数を少なくした場合には感染初期の動きは追跡できず、次の手を模索中です。

以上の研究は前任地で⾏ったことですが、宮崎⼤学でも同様のことができる研究環境が整いつつあり(図5)、SFTSウイルスなどの他のウイルスの可視化も進めています。