教授

井上 慶一

准教授

石田 孝史

主な研究テーマ

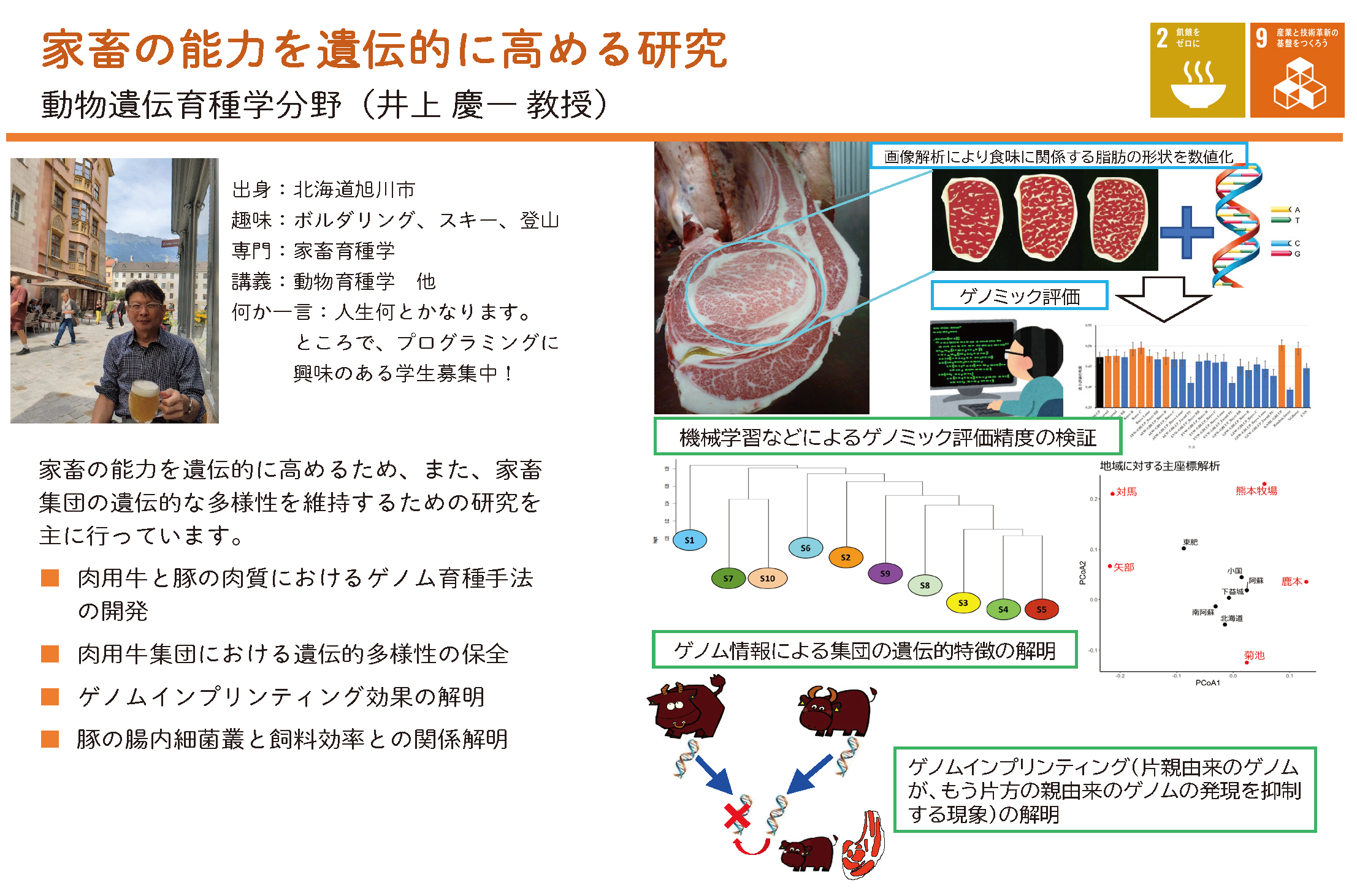

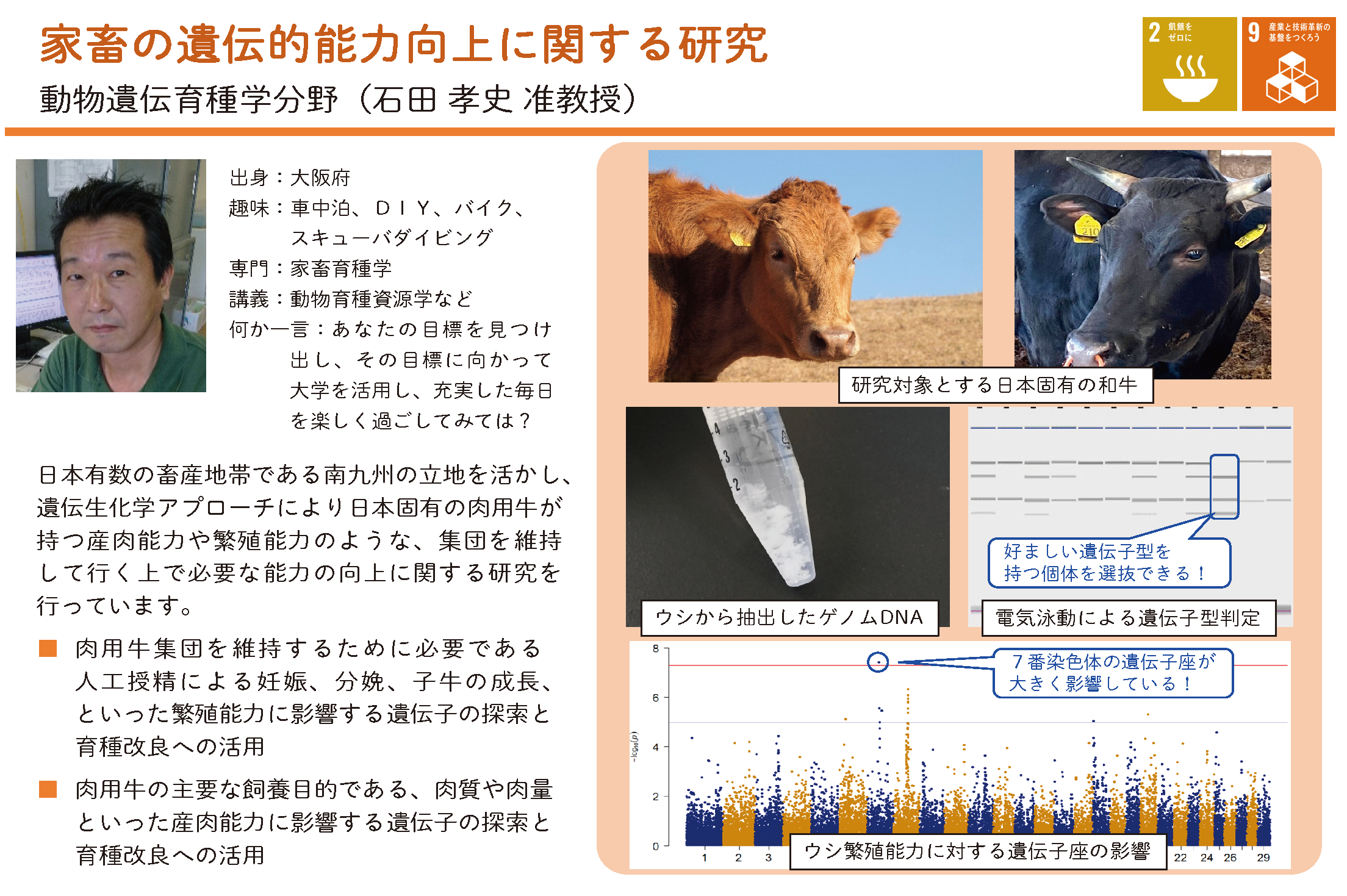

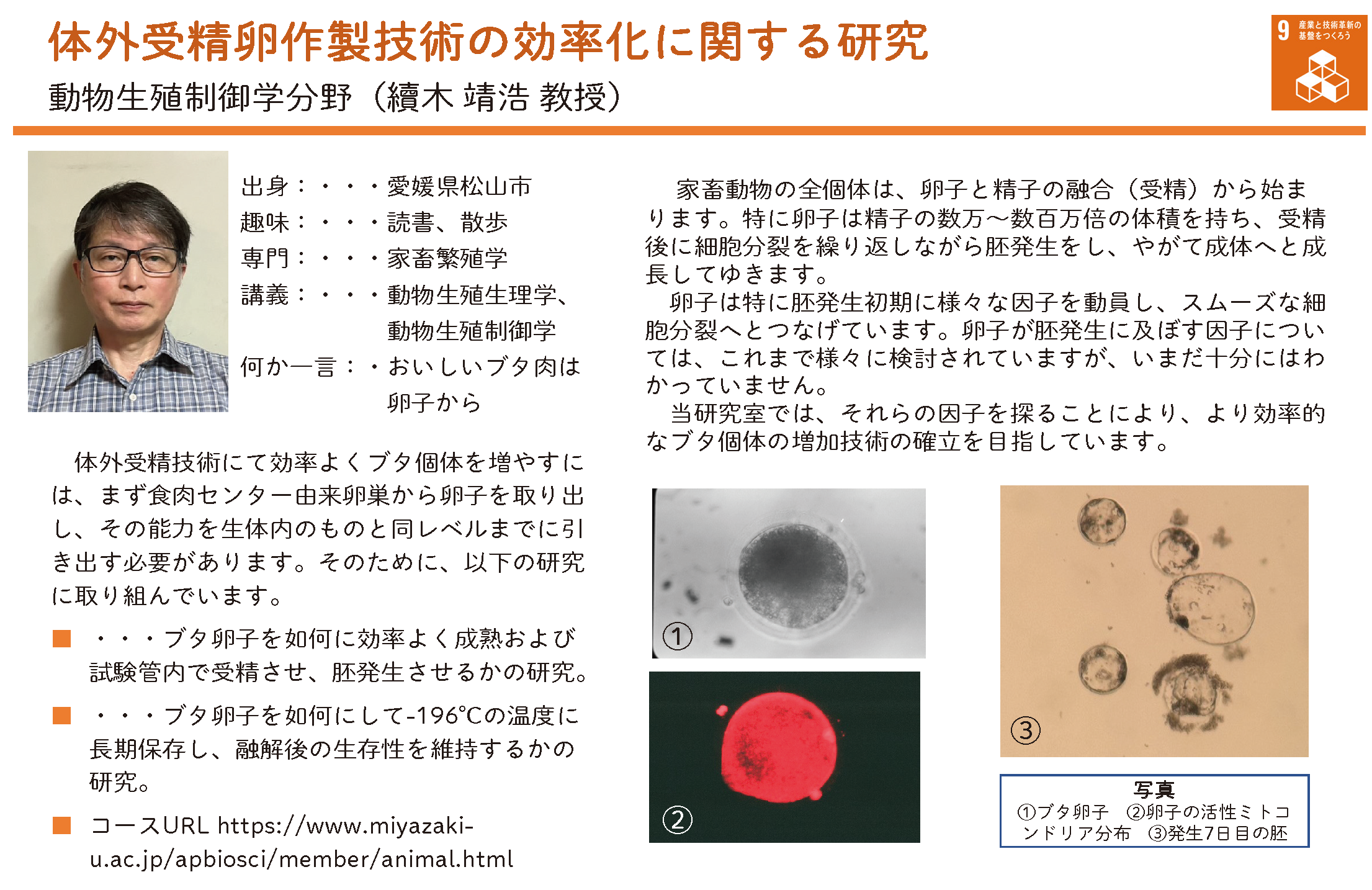

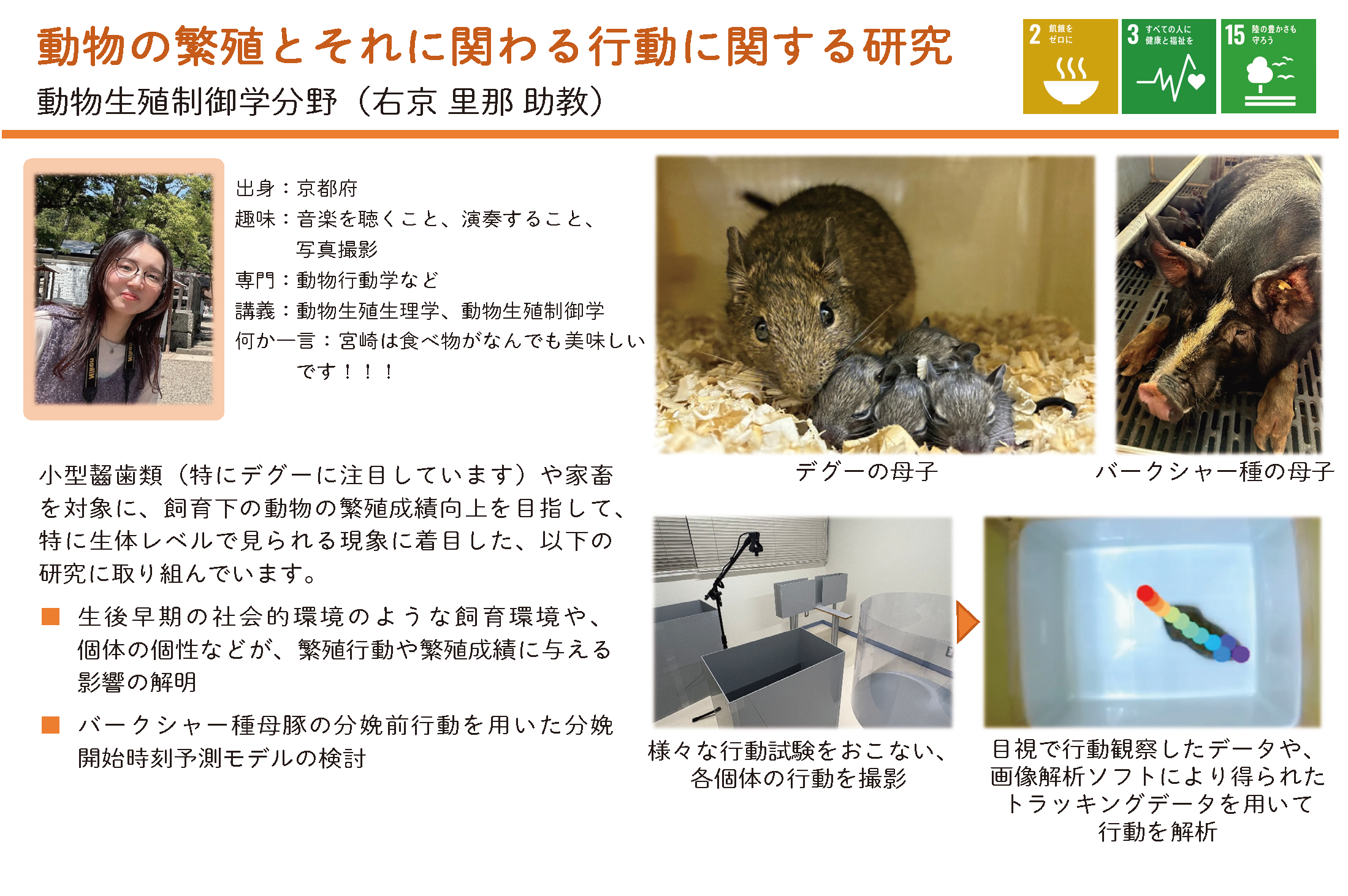

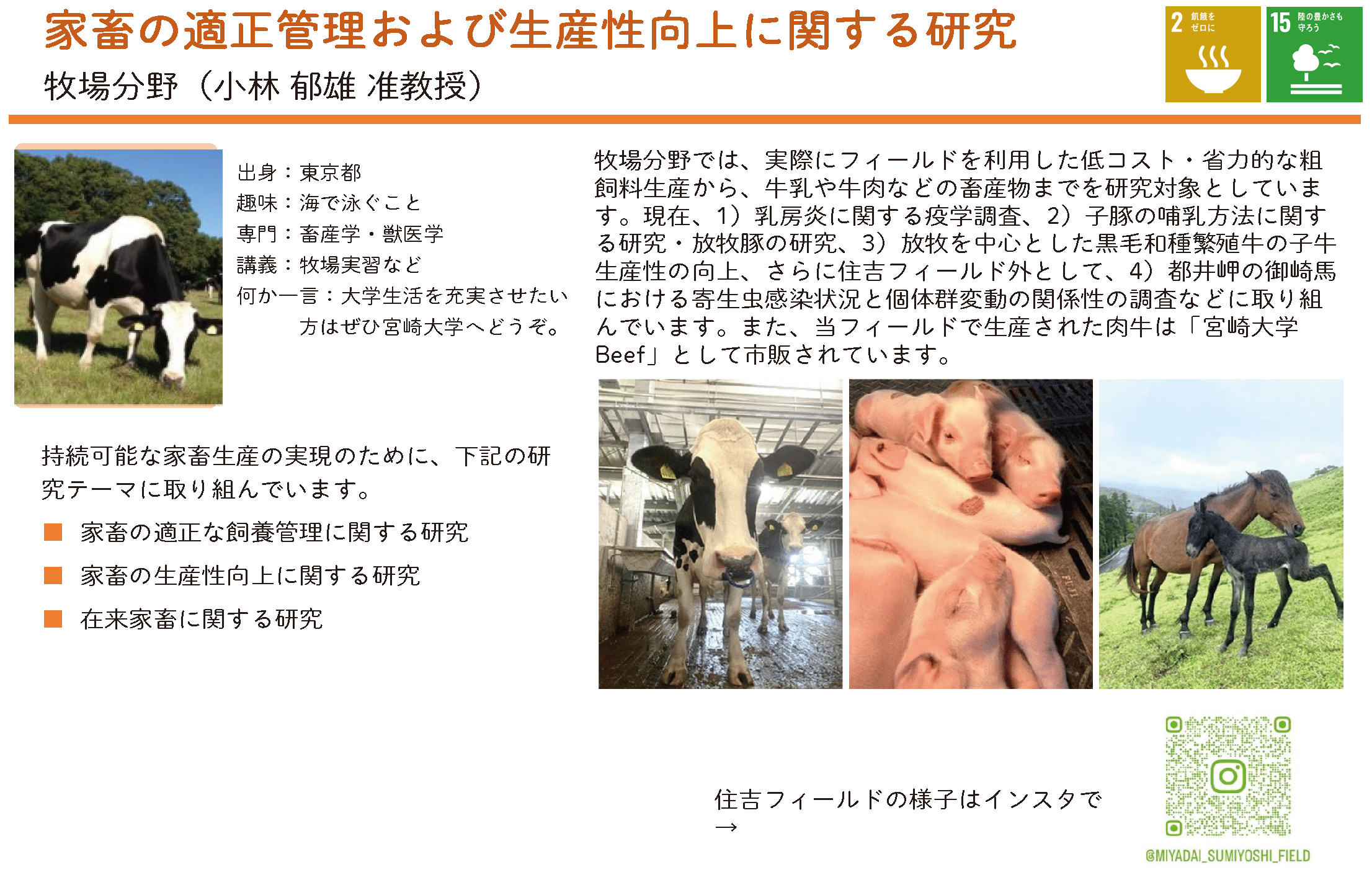

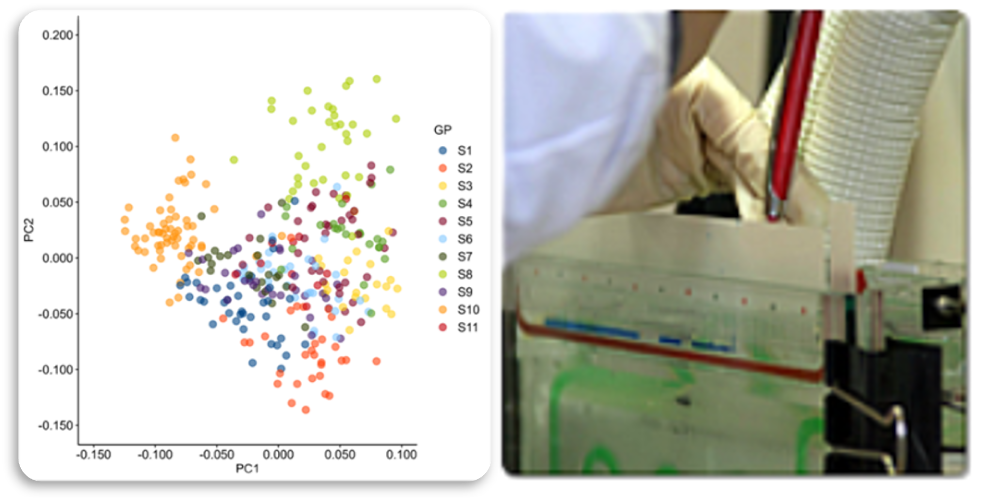

現在、私たちの研究室では、肉用牛および豚の生産性を高めるために、大規模データを用いた集団遺伝学的アプローチによる遺伝的能力の推定および遺伝生化学的アプローチによる遺伝子レベルの解析によって、遺伝的な要因を明らかにする研究を幅広く行っています。さらに、繁殖能力のように集団を維持して行く上で必要な能力の向上や、ゲノム情報を用いた遺伝的多様性の保全に取り組むことにより、経済動物としての家畜の生産性を持続的に高めて行く研究も行っています。