動植物と微生物の生理機能を活かす学び

応用生命化学コースは、生命現象を化学の視点から探究し、人の健康、食糧、エネルギー、環境などに関する重要課題の解決に必要な素養を学ぶことができます。

学びのポイント

- 化学を学問基盤とした生命現象に関する教育

- 動物・植物・微生物の機能と活用に関する実験と講義

- 食品の製造や食品に潜む機能の活用に関する実験と講義

- 専門分野ごとの学生実験や卒業研究(卒業論文研究)などの課題探求型教育の充実

育成したい人材

動植物および微生物のもつ生物機能を生化学的に探究し、その技術化を通して地域社会の発展に貢献するだけでなく、国際社会を視野に入れて活躍できるリーダー人材の育成を目指します。

取得できる様々な資格

応用生命化学コースを卒業すると「毒物劇物取扱責任者」の資格を得ることができるほか、「甲種危険物取扱者」の受験資格を得られることも特徴です。さらに、所定の単位を取得および申請により「食品衛生管理者および食品衛生監視員」、「高等学校一種免許状(理科)」、「学芸員」の資格も取得できます。各資格の特徴やメリットは「受験生の方へ」のページで説明しています。

※時間割の都合上、複数の資格・免許の取得は困難な場合があります。

生命化学に関わる幅広い就職先と高い進学率

卒業生は、食品・酒造・製薬・化粧品・化学系の民間企業や公務員として活躍しているほか、約50%の学部卒業生は大学院へと進学し、更なる研究活動を行っています。

2024年3月卒業生・修了生の主な就職先企業・公務員 (旧:応用生物科学科の情報です。)

- 南日本ハム(株)

- 霧島酒造(株)

- (株)三協デリカ

- みやさん食品(株)

- フンドーキン醤油(株)

- リィツメディカル (株)

- (株)東洋新薬

- (株)ノエビア

- ニプロファーマ (株)

- KMバイオロジクス(株)

- (株)新日本科学PPD

- (株) 新日本科学

- 天野エンザイム (株)

- (一財)材料科学技術振興財団

- (一財)食品環境検査協会

- 東洋環境分析センター

- 富士フイルム富山化学(株)

- 全国農業協同組合連合会

- 宮崎県庁 など

多様な研究領域

応用生物化学と食品化学、生物工学の3領域からなる多様な生命化学に関する研究を展開しています。

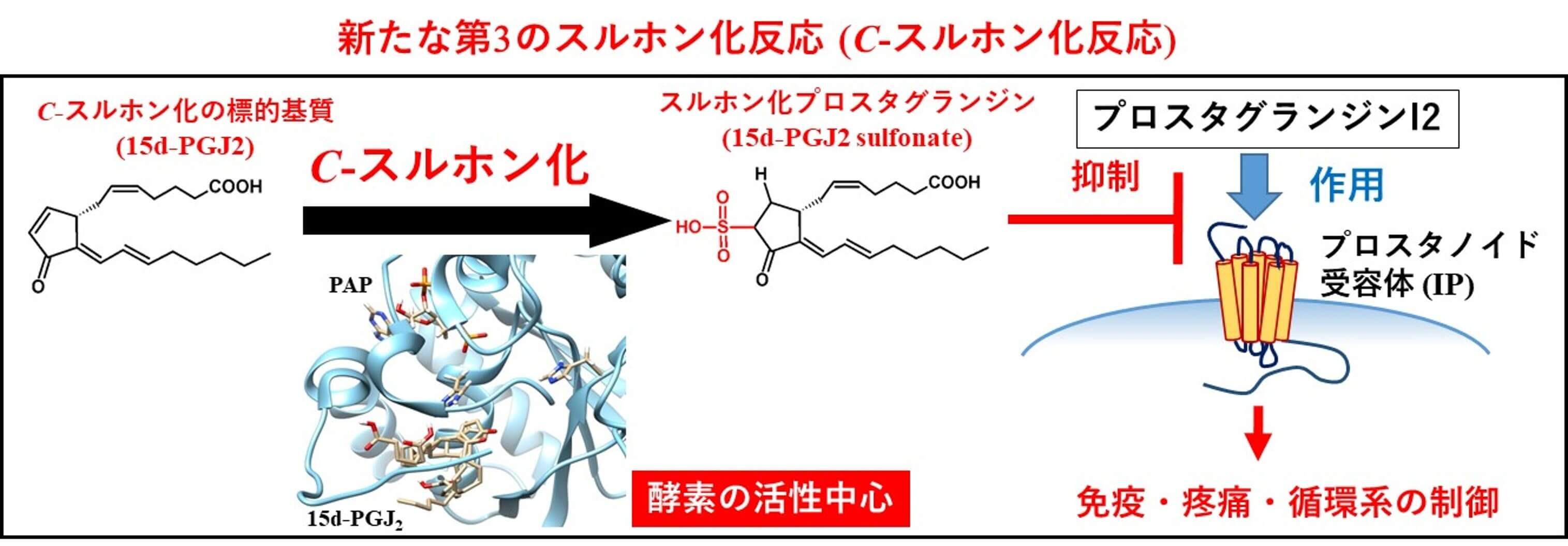

新たなC-スルホン化反応とその機能研究

応用生物化学領域:生体分子機能化学研究室 (黒木勝久准教授)

生物体内では、酵素が働くことで様々な化学反応が起きています。私たちは、酵素反応の一つ、スルホン化の研究を行っています。この反応はホルモンやタンパク質、糖、薬など様々な分子にスルホン基(-SO3H)を修飾する酵素反応であり、生体機能調節の役割を担っています。最近、新たなスルホン化反応 (C-スルホン化)を世界で初めて発見し、プロスタグランジンのC-スルホン化が、痛みや炎症、浮腫を誘発するプロスタサイクリン受容体の働きを抑えることを発見しました。(2024年の3月にPNAS Nexus誌に発表)

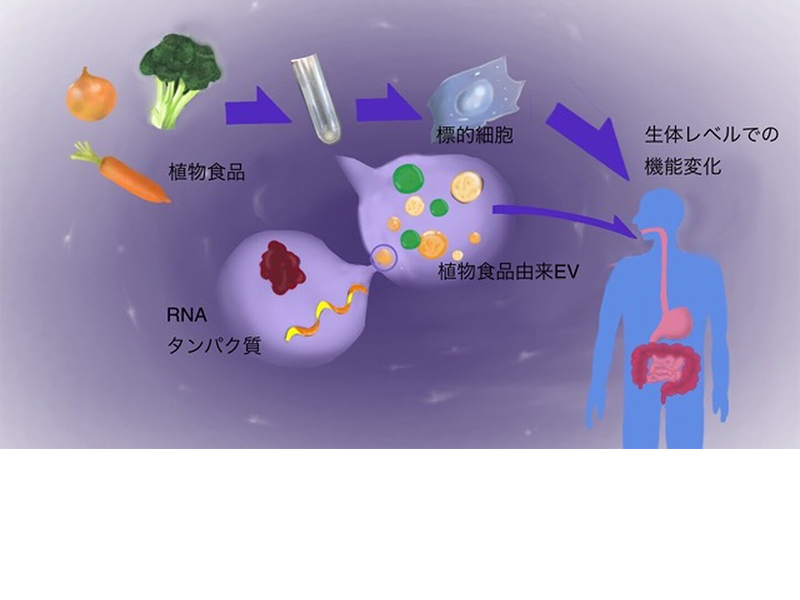

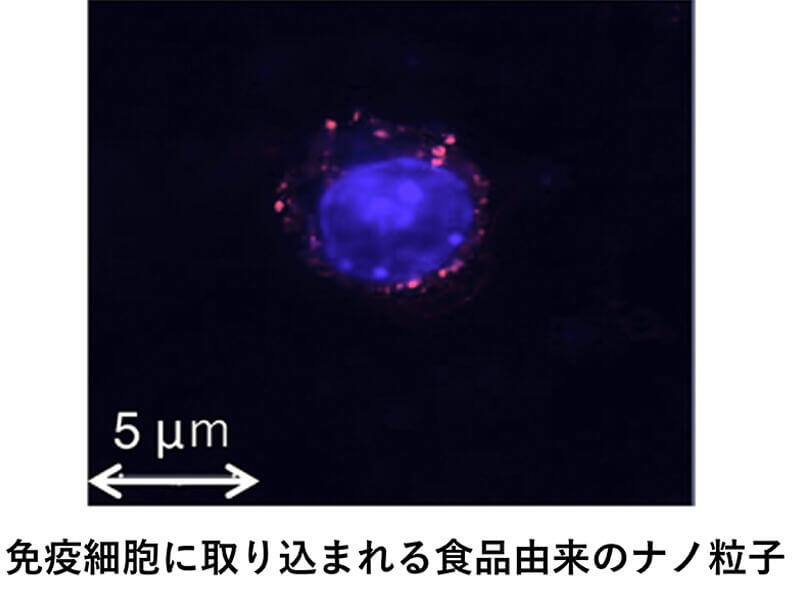

食品中のナノ粒子に関する機能性研究

食品化学領域:食品機能化学研究室 (山﨑正夫教授)

食品の健康機能性が注目を集め、ポリフェノールや食物繊維など食品中の有用成分の存在が明らかになってきました。野菜や果実中の健康機能性を担う物質をさらに探索した結果、食品中に普遍的に存在しているナノ粒子の有用性が見出されました。このナノ粒子はRNAなどの有用成分を包含する機能性カプセルであることが判明し、私たちの体を構成する細胞と相互作用することが確認できました。この発見は、食品のナノ粒子が食品の健康機能性や安全性を説明できる新たな存在であることを示唆しています。

植物の環境適応に関する研究

生物工学領域:植物生理学研究室 (稲葉丈人教授)

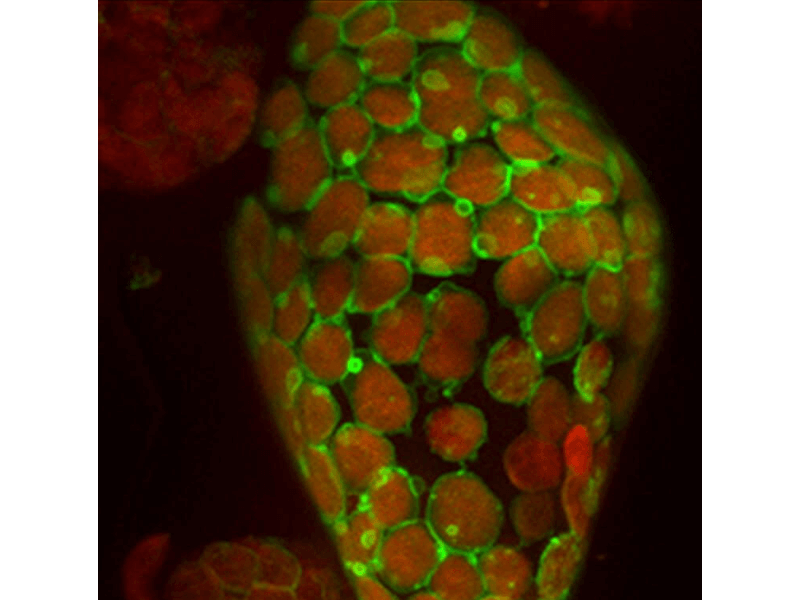

温帯以北に生息する植物の多くは、低温に馴れることができます(低温馴化)。こうした植物は、死なない程度の低温に一定期間さらされると低温耐性遺伝子をオンにして、次に襲ってくるさらに低い温度に対する耐性を獲得します。低温馴化中に細胞内で起こっている現象を詳細に調べるため、私たちは低温馴化すると光る植物を作出しました。さらに、この植物を使って低温応答に影響する化合物を見つけることに成功しました。「死なない程度の低温処理と同じ効果を示す化合物」が見つかれば、寒波が来る前に農作物に散布して、低温被害を防ぐことができるようになるかもしれません。

低温馴化すると光る植物

緑色に可視化された低温応答タンパク質

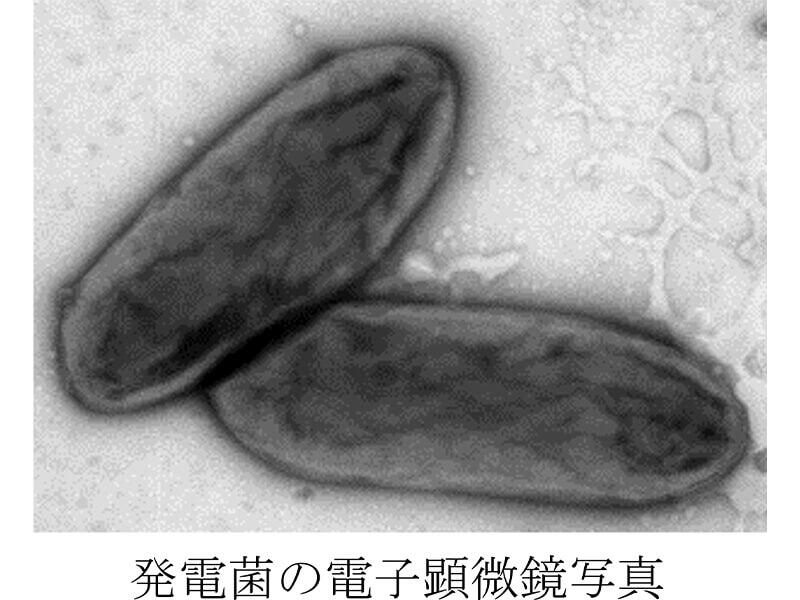

微生物を用いた燃料電池と環境浄化研究

生物工学領域:環境微生物学研究室 (井上謙吾准教授)

近年の産業化、人口増加に伴う、エネルギー問題、環境問題は深刻化の一途を辿っています。再生可能エネルギーを適切に利用することで環境にやさしく持続的なエネルギー生産が可能です。再生可能エネルギーを利用する発電技術の一つ微生物燃料電池は、有機性廃棄物処理と発電を同時に行うことができる優れた技術です。微生物燃料電池の発電メカニズムの解明を目標として、微生物と電極の相互作用に着目した分子・原子レベルの基礎研究を行っています。 また、微生物燃料電池を用いた未利用バイオマスの有効利用法についても研究を行っており、広く普及し得る技術の開発を目指しています。