水の動物学

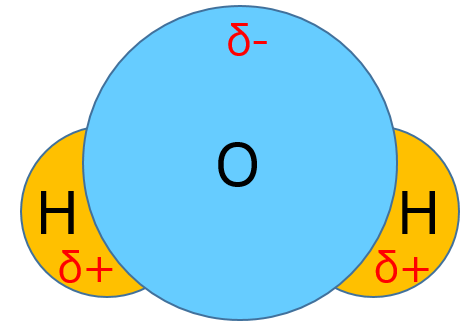

水は水素と酸素の単純な化合物(図1)で、皆さんにとって大変身近なものです。哺乳動物の多くは、水を飲まないと一週間くらいしか生きられません。水があれば一か月くらいは食べなくても生きることができます。

哺乳動物の体重の60%が水です。そのうち体重の40%が細胞の中(細胞内液)、20%が外(細胞外液)にあります。私たちは、哺乳動物の水管理システムについて研究をしています。

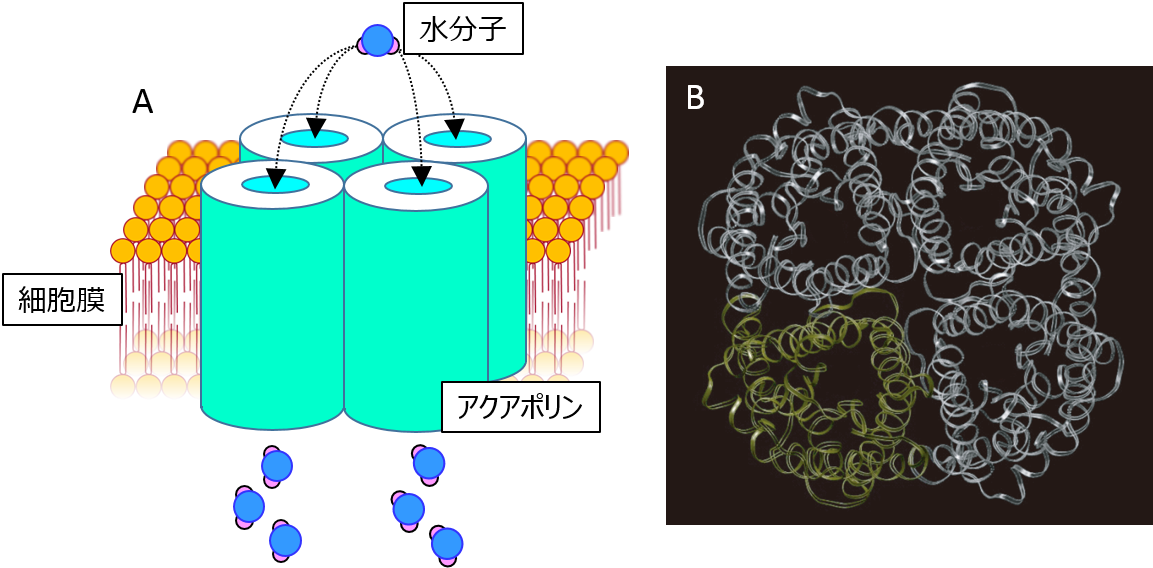

多くの哺乳類(海や川で生活している哺乳類以外)は、水を非常に得難い陸地で生活しています。それにも関わらず哺乳動物の体重の60%が水です。いったいどうやってその水が保持されているのでしょうか?このことを理解するためには、生体の水の通り道であるアクアポリン分子のことを理解しなくてはなりません。2019年のセンター試験にもアクアポリンに関する問題がありました。

アクアポリンとは、細胞膜に存在する水の通り道です。1992年にアメリカのAgre博士(2003年ノーベル化学賞を受賞、図2)により最初のアクアポリンが発見されました。今では哺乳動物においてアクアポリン0(ゼロ)からアクアポリン12までの合計13種類が見つかっています。この分子は、図3のような構造をしていて、水の通り道を、細胞の外と内との間などに作ります。この構造の中には巧妙な仕組みが備わっています。アクアポリン分子の壁の一部が、水分子に似た化学構造を持っているために、通るときに水分子が周りの水分子と勘違いして、アクアポリン分子の壁と結合するために、水だけが通るという仕組みです。通す速度は非常に早く、一秒間に一億個の水分子が通ると言われています。

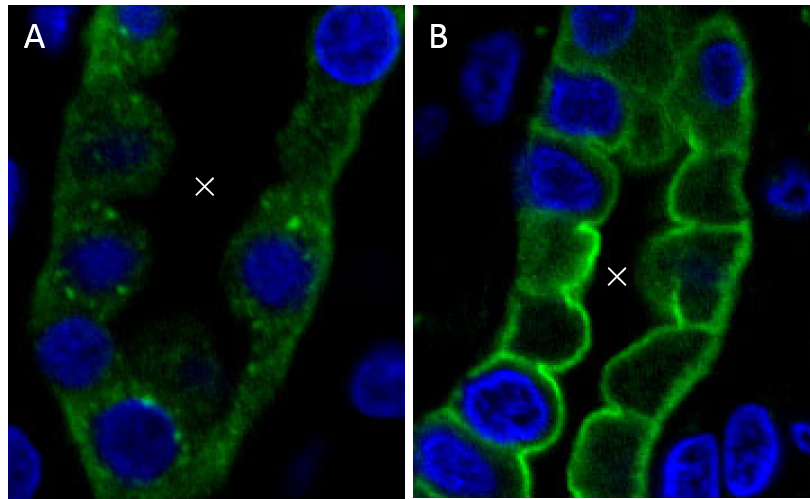

皆さんは、汗をかくとおしっこが濃くなることを経験したことがあると思います。このとき、脳からバゾプレシンと呼ばれるホルモンが分泌され、それが、腎臓の細胞に働きかけると、尿細管(おしっこが通る管)と細胞との間に、アクアポリン2が水の通り道を作ります(図4)。その結果、おしっこ中の水が、この通り道を通って体の中に回収されるために、おしっこが濃くなるのです。このようにバゾプレシンと連携してアクアポリン2の働きがオンオフするので、体重の60%の水分量が維持されます。

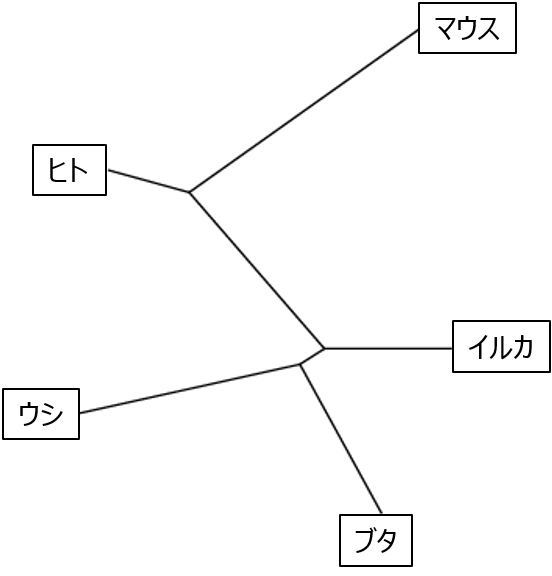

何となくアクアポリンが水の通り道であることをお分かりいただけたと思います。この分子の働きがおかしくなると、例えば、体の中の水が失われる病気や目が乾く病気が起こったり、口の中が乾燥したりします。私たちは、ヒトや動物のアクアポリンに関する分子進化(図5)、機能、そして病気の研究をしています。皆さんが、今後の生活で、体の中の水の通り道のことを少しだけでも意識して頂けるとうれしいです。