サツマイモのひげ根処理機

皆さんは、農学部にも機械やロボットを研究している研究室があることをご存知でしたか?トラクターや田植え機のように農業の生産現場では農機具は不可欠です。その農機具も時代に合わせて進化しています。私が研究している農機具のようなものを紹介します。

サツマイモ・甘藷(かんしょ)は、関東地方や南九州で多く生産されています。特に宮崎県内でも県南の串間市周辺では、6月から8月に収穫・出荷される「早掘り甘藷」は外皮が鮮紅色で、外観・食味ともに良く、贈答用としての出荷も盛んです。8月以降に収穫されるものよりも表面が柔らかく、表面に傷を付けないことが求められています。

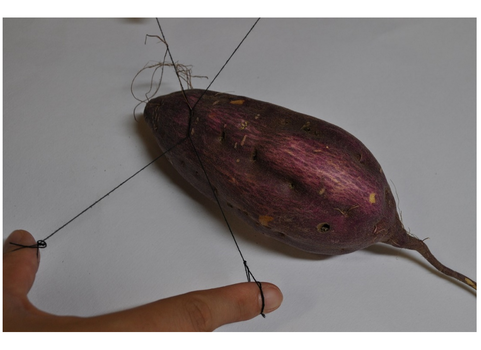

しかし、写真1のように甘藷の表面には、ひげ根と呼ばれている細い根がたくさん生えています。市販の甘藷用洗浄機で丁寧に土を洗い落とすと、土と一緒に根の約90%が除去されますが、数本のひげ根が残ってしまいます(写真2)。写真3のように、現在はほとんど人の手で出荷前の調整作業が行われていますが、とても時間がかかって農家の負担となっており、この農作業の機械化が望まれています。

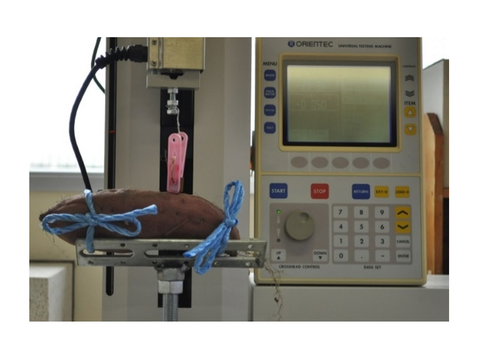

そこで、私たちは初めにどれくらいの力で引っ張ったらひげ根が抜けるのか測定しました。写真4のような引張試験機でひげ根を摘まんで引っ張ると、ほとんどが2N(ニュートン)以下で抜けますが、たまに10N(約1kg重)必要なものがありましたので、処理機の引抜力の目標を10N以上と決めました。

次にどうやったら甘藷の表面を傷つけずにひげ根だけむしり取ることができるか考えてみました。ある日研究室の学生さんが、エステで使う2本のねじった糸でムダ毛を処理する動画を見つけました。ひげ根もムダ毛も多少似ているし、肌や甘藷の表面を傷つけてはいけないことが共通していました。写真5は、糸のねじり作用でひげ根を引き抜こうとしている様子です。早速、人の手の動きを機械化してみましたが、糸の動きが往復するだけでうまくいきませんでした。

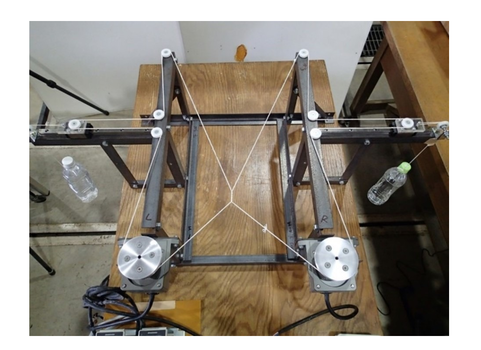

そこで、写真6のようにモーターの回転で1対の糸を移動させて、糸のねじれた部分を連続的に形成し、そこに甘藷のひげ根を絡ませる方法としました。糸は凧糸とし、モーターの回転数や糸の張り具合を調節すると、ひげ根の引抜力は目標の10Nの2倍以上の能力がありました。機械は往復運動するよりも回転運動するほうが、動きが効率的だということです。今年、この装置を小型化して農家の方に使ってもらい、とても参考になるアドバイスをいただきました。生産現場の声をカタチにして問題解決できたらいいなと、夢物語に向けて試行錯誤ものづくりしているときが一番楽しいですね。

このほかにも、農薬いらずで苗の列に沿って除草をする「無農薬除草ロボット」や危険な傾斜地の草刈りをする自動走行型の「草刈りロボット」の研究開発も行っています。

今後世の中は、センサーやインターネット、小型コンピュータなどのテクノロジーを利用した様々な種類のスマート農業ロボットの開発研究がものすごいスピードで進んでいくでしょうね。