乾燥や塩ストレスに強い農作物を目指して

近年の地球温暖化の進行により世界各地で農業に不適な乾燥地が拡大し, 半乾燥地では塩を含む地下水による灌漑が年々増大して塩蓄積土壌の被害が増しています。この様な乾燥や塩ストレスの作物生産への影響の対策はグローバルかつ緊急を要する農業上の課題です。そこで,我々の作物学研究室では農作物の乾燥や塩ストレスへの耐性を増強することを目指して,乾燥耐性に優れた西アフリカ起源のマメ科作物ササゲ(Vigna unguiculata)に着目しました。ササゲはアズキやリョクトウと同じVigna属のマメ科作物であり形態もよく似ていますが,アズキやリョクトウと異なり西アフリカの厳しい環境に適応しています。我々はアフリカの農業問題の解決を目的に設立された国際熱帯農業研究所(IITA)から恵与されたナイジェリア産のササゲ系統を研究に活用しています(図1)。

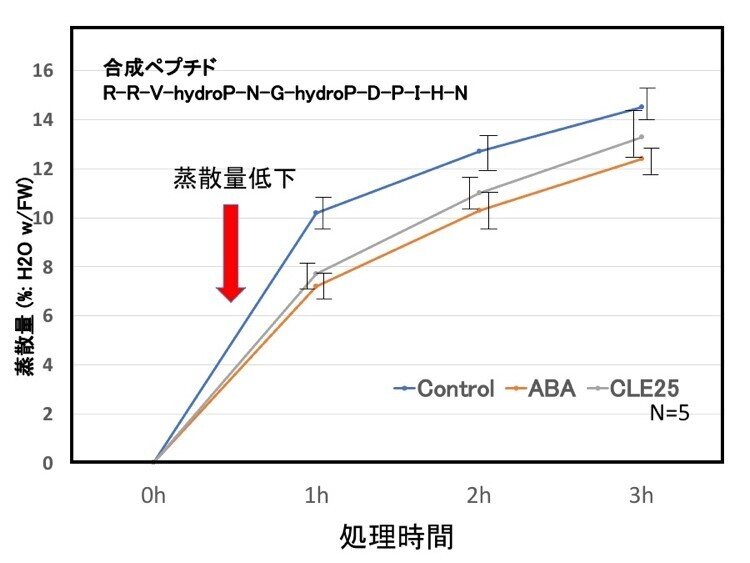

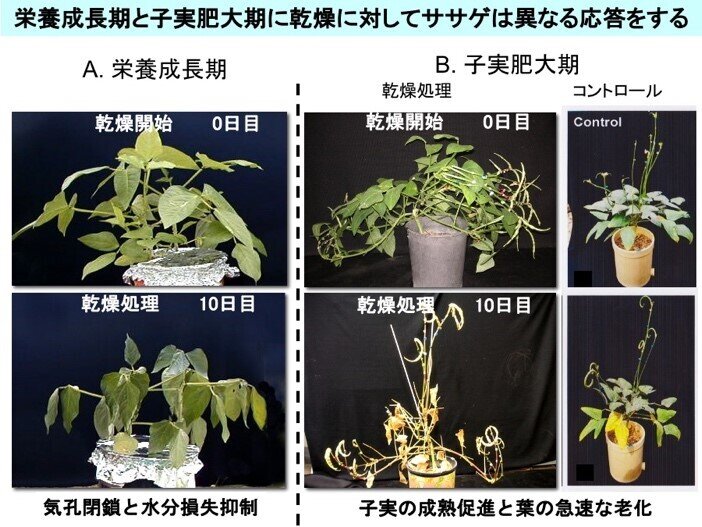

乾燥ストレスについては,植物ホルモン, アブシジン酸とともに乾燥誘導性の新奇CLEペプチドホルモンがササゲの気孔を閉鎖することを示しました (図2)。栄養成長期のササゲは10-30日間の潅水停止で気孔を閉鎖し蒸散を抑えて, その後に潅水を再開してもダメージを受けないので半乾燥地の農業に適しています (図3A)。子実肥大期のササゲを潅水停止すると,葉身が急速に老化して7-10日目に葉身が老化脱落します(図3B)。さらに未熟莢の種子は急速に肥大登熟します。このように莢をつけてない栄養成長期と未熟莢をつけた子実肥大期でササゲの乾燥応答は大きく異なります。西アフリカは亜熱帯半乾燥地で, 雨季から乾季への移行に大きな年次変動があります。雨季の終わり近くに未熟莢をつけたササゲが乾燥に応答して速やかに葉身を老化させ,栄養を未熟莢に転流して種子を登熟させ次世代の種子を残す特性は乾季雨季を繰り返す半乾燥地に適応しています。我々の研究室は乾燥に応答したササゲの急速な葉身の老化に自食作用(オートファジー)の誘導が関与していること発見しました。オートファジーは,環境ストレスや飢餓に応答して細胞成分を隔離膜(オートファゴソーム)を経て液胞内に移行させてタンパク質などを分解して再利用したり, 他の器官へと転流させる重要な細胞メカニズムです。農作物のオートファジー調節機構を明らかにすれば,環境ストレス耐性の向上や, 逆に葉身の老化抑制により光合成期間を延長して,収量を高める技術に応用できると期待しています。

図1 ササゲ(Vigna unguiculata)のポット栽培 図2 アブシジン酸とCLEペプチドに応答したササゲ葉身の蒸散量の減少

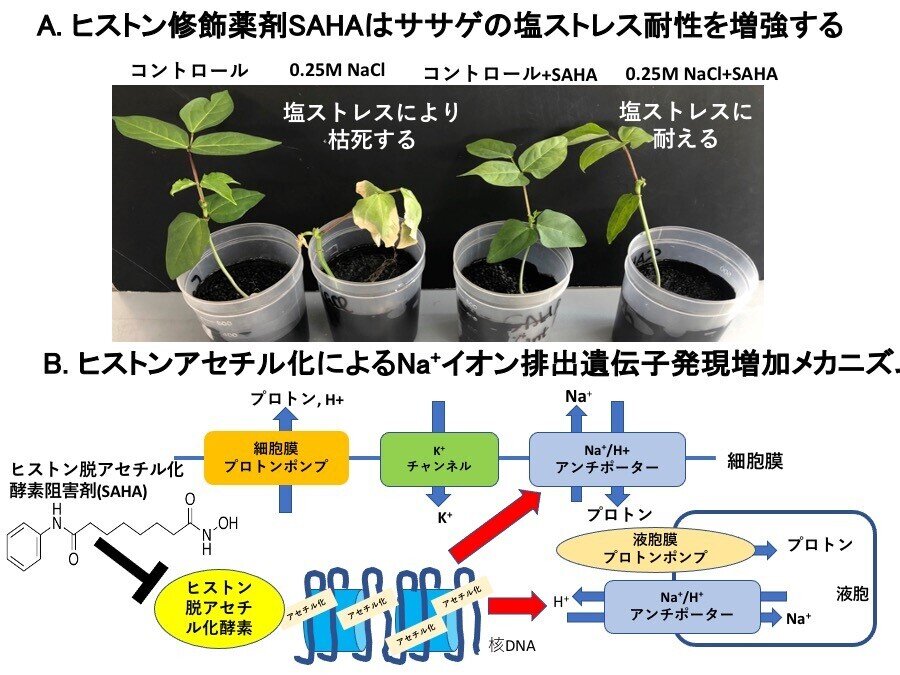

塩ストレスについて、近年、モデル実験植物で塩ストレス耐性遺伝子の誘導にヒストン修飾が働くことが明らかとなりました。別の先行研究では薬剤処理がナトリウム排出ポンプ遺伝子の発現を増加させて塩ストレス耐性の改善が示されました(図4B)。我々の実験で,農作物でもヒストン修飾関連薬剤で処理してササゲの塩ストレス耐性が顕著に向上することが示されました(図4A)。さらにササゲへの薬剤処理がアブシジ酸合成と細胞を塩ストレスから守るタンパク質の発現を増加させることも示しました。ササゲを用いたヒストン修飾薬剤と塩ストレス応答の研究により植物特異的で安全性の高い薬剤の開発につながる知見が得られ,農作物栽培の塩ストレスの被害を軽減し生産性を向上させる技術の開発に繋がると考えています。

上述の様に作物学研究室ではササゲ, ダイズや水稲を実験材料にして環境ストレス耐性獲得メカニズムを細胞レベル, 分子レベルで解明して実際の農業に応用する技術に繋げることを目指して研究を進めています。

図3 栄養成長期と子実肥大期のササゲの乾燥応答の違い 図4 エピジェネティック薬剤によるササゲの塩ストレス耐性の向上