大地を診断するフィールドワーク

私の専門は砂防学という学問分野です。大雨や地震、火山噴火などの時に起こる土砂災害を防止、または出来るだけ軽減することを目指した研究をしています。土砂災害を防ぐために研究しなければならないことは沢山ありますが、私は特に、ある土地が山崩れや土石流などを起こしやすいかどうか、人が安全に住める場所かどうか、ということを主に研究しています(写真-1)。言わば、土砂災害の観点から「大地の診断」をしているのです。

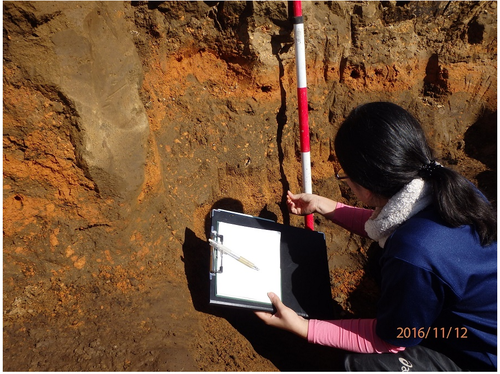

具体的にどのような調査をしているのか、山崩れを調べた実際の例でお話ししましょう。数年前の大雨で、多くの山の斜面が崩れた熊本県阿蘇地方の現場に行きました。そこは阿蘇山の火山灰が降り積もって出来た地盤からなっていて、数千年前から現在までの火山灰が数メートルの厚さで堆積しています。崩れた部分と周りの崩れなかった部分との境目の段差には、地盤の地下構造、すなわち火山灰の堆積層が観察できます(写真-2)。断面をスコップで少し削り、見分けやすくしてから注意深く観察します。層ごとの火山灰の色を判別し、火山灰の粒子の大きさを指触りで判断し、層の厚さを物差しで測り、各層がどのような順番で堆積しているかを詳細に記録します(写真-3)。そうして得られたデータを、同じ阿蘇地域を調査している研究データと照らし合わせて、どの層がいつの時代の火山灰であるかを同定します。ここまでは、噴火の歴史を調べる「火山地質学」の調査とだいたい同じです。

さて、先ほどの写真-2の断面の様子から、この場所の山崩れでは、下層に位置している茶色の火山灰が崩れずに残り、その上の黒っぽい色の火山灰が崩れたことが分かりました。山崩れを起こした他の多くの斜面においても、同じ火山灰の部分から崩れていることが確かめられました。したがって、茶色の火山灰とその上の黒っぽい色の火山灰とでは、崩れに関係する何らかの性質が異なっていると予想されます。

そこで、写真-4のように円筒形をした器具を使って土の試料を採取し、それを大学に持ち帰って土の様々な性質を調べる試験を行いました。すると、水の通しやすさが2つの火山灰の間で大きく異なることが明らかになりました。上の黒っぽい色の火山灰に比べて、下の茶色の火山灰は、水の通しやすさが10分の1から100分の1くらいでした。それは、次のようなことを意味します。雨の時、雨水は地中にしみ込み、重力に従って地下深い方に移動していきます。しかし、茶色の火山灰の所まで到達するとそこから下は水通しが悪いので、水の移動が滞って、茶色の火山灰より上、即ち黒っぽい色の火山灰層に水が貯まり始めます。大雨の最中では水がどんどん貯まり、やがて黒っぽい色の火山灰層が浮力を受けたように振る舞い(水中で人間の体が浮くのと同じ原理)、下の層との摩擦が小さくなってついに滑り落ちるのです。

火山灰は広い範囲に分け隔てなく降り積もっているはずですから、「上に黒っぽい色の火山灰、下の茶色の火山灰」の組み合わせは、阿蘇山の一帯に拡がっていると考えて良いでしょう。すると今後も、大雨の時には同じパターンにより2つの火山灰層の境目から崩れると考えられます。このような地道な調査によって山崩れのメカニズムを解明することは、「大地の診断」につながり、次世代の皆さんの安全に寄与できると信じています。

ところで、阿蘇山の噴火活動史を調べた研究論文によれば、黒っぽい色の火山灰は阿蘇山の過去1000年間の噴火活動で降り積もった火山灰、茶色の火山灰はそれより以前の阿蘇山の活動で降り積もったもの、とされています。 大雨の時に崩れている土、それが実は過去1000年間に降り積もった阿蘇山の火山灰、なんて事が分かるのは、友達に話してみたくなるような壮大な話ではありませんか。