この水はどこからくるの?

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。

これは、鴨長明が書いたエッセイ「方丈記」の冒頭の一節です。鴨長明は、河の流れから人の世のはかなさについて考えましたが、子どもの頃の私は川(河)の水がなくならないのはどうしてだろうとずっと考えていました。

同じように川の水を不思議に思っていた人は過去にもたくさんいたようです。あのプラトンやアリストテレスといったギリシャの哲学者たちも、水がどこから来てどこへいくのかを一生懸命に考えていたようです。そのうち、川を流れる水量を実際に計測して、その謎に挑んだレオナルド・ダ・ヴィンチのような人も現れました。こうして科学的に水の行方を研究する水文学(すいもんがく)という分野が誕生し、雨として降った水が、ときに素早く地表面を流れ河川を形成し、また一部は地面に浸透してゆっくりと流れ、やがて蒸発して再び雨となって降るという循環する様子を明らかにしました。

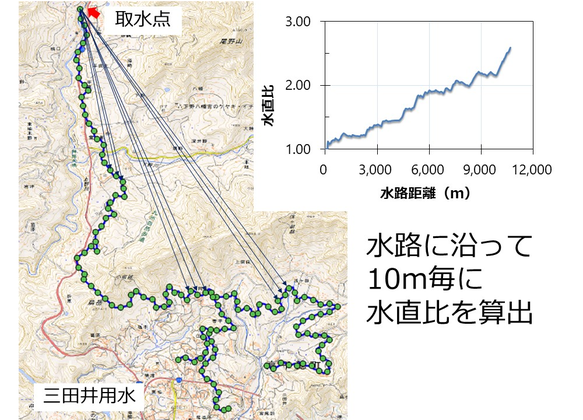

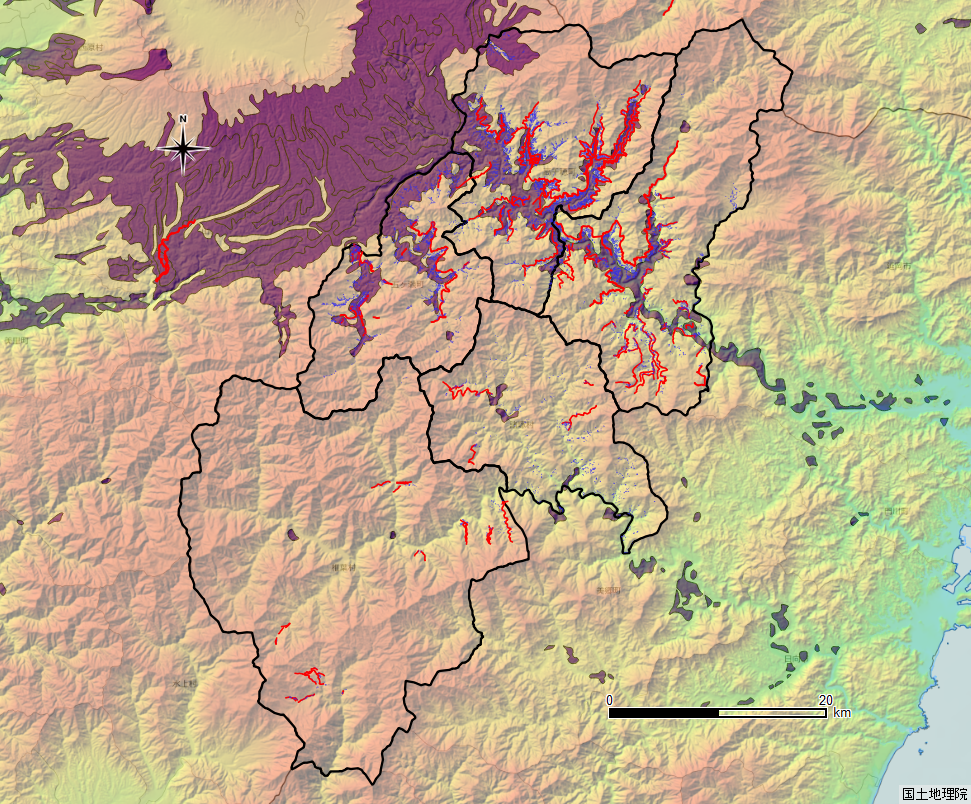

水文学で水の循環を学んだ私は、今度は水田の水がどこから来るのか気になって仕方がなくなりました。とくに山間部にある棚田の水はどこから来るのか?自然の川とは違って水田は人が造ったものです。だからその水もまた人がどこかの水源から水田までの水路を造って、水を引いてきたもの。水は高いところから低いところへ流れるため、標高が高いところに棚田があれば、その棚田よりも更に標高が高い河川や渓流を水源にして、水路によって棚田まで配水する必要があります。平野と違って山間部は地形が複雑なため、水路を通すのも大変です。尾根をトンネルでくぐったり、谷を橋やサイフォンで渡ったりしながら、山間部であってもたくさんの水路が造られて多くの棚田が維持されています。たとえば、2015年に世界農業遺産に認定された宮崎県の高千穂郷・椎葉山地域には、1800haもの棚田がすべて山間部にあります。そしてその全ての棚田には水路があって、その合計距離(総延長)が500kmにもなります。これらの水路は、山腹用水路と呼ばれ、農業用水のためだけではなく、防火、洗浄、消雪そして地域独特の景観を生み出す地域用水として大切にされています。

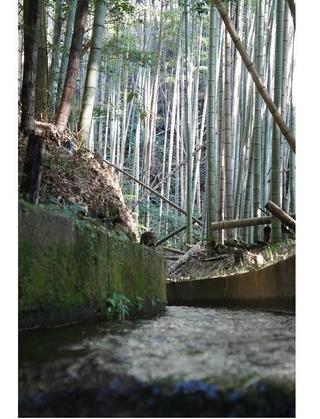

様々に工夫して造り、いまも使われ続けているこの山腹用水路がとにかく美しいので、私はいつもワクワクしながら現地調査に行きます。農業水利施設としての機能、開削時期や歴史的な背景、日々の水路管理、周辺の地質・地形の成り立ちと地域の水循環との関わりなどを分析し、その特徴を客観的に評価すると共に、地域の宝をこれからも維持していくための適切な方法を地域の人たちと一緒に考えています。