動物細胞の未知なるキャラクター

私の高校は、当時、理系に進むと理科の科目は「物理」「化学」必修で、他に選択肢がなくその2科目を勉強するしかありませんでした。同級生の中から「「生物」がないのはおかしい」という声があがり署名活動が行われましたが、私を含め周りの多くが「生物」に興味がなかったため、署名はほとんど集まらず、「生物」の授業は幻に終わりました。生物には全く興味がなかった私が、応用生物科学科に所属し、動物細胞の研究をしているとは不思議なものです。

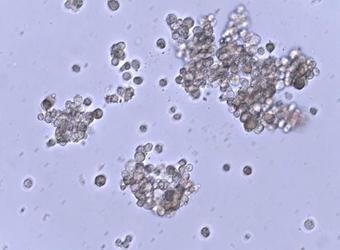

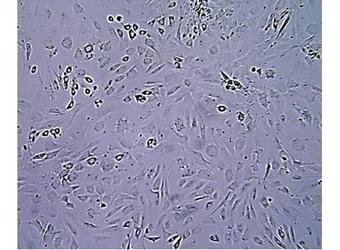

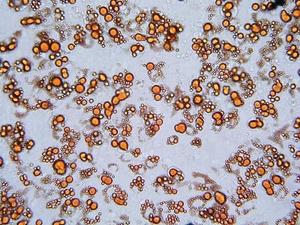

私は、脂肪組織と疾患、特に生活習慣病の発症との関係性について研究をしています。皆さんは、脂肪組織というのはエネルギーを貯めこむ貯蔵庫であると思っていることでしょう。確かに、エネルギーを貯めています。しかし、それだけではなく、脂肪組織は様々なタンパク質を分泌することから、内分泌機能を司る重要な組織であることが分かってきています。脂肪組織には、脂肪細胞だけでなく血球(免疫)系、神経系、血管系などの様々な細胞が存在しています。脂肪組織の塊(写真A)を酵素でバラバラにすることで細胞を分離し(写真B)、その細胞をシャーレで育てて観察すると、様々な形の細胞を観察することができます(写真C)。この細胞たちは、脂肪組織から取ってきたにもかかわらず、簡単に脂肪細胞にはなりません。興味深いですよね。与える栄養を考えて育てないと脂肪細胞にはならないのです。その写真Cの細胞たちに与える栄養を変えて育てると脂肪滴を貯めこんだ細胞が出現してきます。これが脂肪細胞です(写真D)。さらに条件を変えると、動く細胞も観察することができます(動画)。すなわち、細胞というのは育て方によってキャラクターが全く変わってくるのです。細胞のキャラクターが分かったら、どうなるの?って思っていることでしょう。細胞の隠れたキャラクターを暴くことによって、何が原因で病気になるのか糸口を見つけることができるのです。なぜ糖尿病になるのだろう、なぜ高血圧になるのだろうといった疑問を解決し、治療に役立てようとしています。

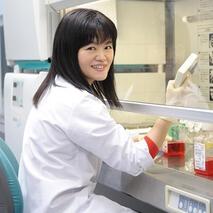

細胞とのやり取りは、落胆する時もあれば、飛び上がりたいほど嬉しい時もあります。私だけでなく、学生も細胞に振り回されっぱなしの毎日ですが(写真E)、世界で全く明らかにされていないキャラクターを学会・論文発表を通じて公表することは、なかなか楽しいものですよ。