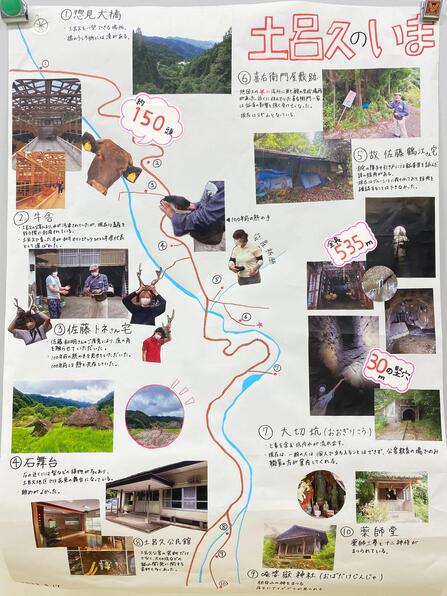

宮崎県高千穂町土呂久は、祖母・傾連山の標高400~800mの谷間の集落です。2025年2月現在の住民は30世帯59人で、40代以下は3人だけ、深刻な過疎・高齢化に苦悩しています。かつて鉱山が操業し、800人が住んでいた頃のにぎわいを思い描くのは困難です。

現在は自然豊かな美しい風景がよみがえっていますが、土呂久には鉱山が猛毒の亜ヒ酸を製造したことによって、大気と水と土壌が汚染され、多数の労働者と住民が慢性ヒ素中毒症に苦しんだ過去がありました。

土呂久で亜ヒ酸製造が始まったのは1920年。アメリカの綿花畑に散布する殺虫剤の原料として需要が増えたことが背景でした。33年から軍用機メーカー中島飛行機の系列鉱山がスズを主産物、亜ヒ酸を副産物として製造しました。戦争の時代に、亜ヒ酸は瀬戸内海の大久野島に運ばれて、陸軍の秘密工場で毒ガスの原料として使われたといわれています。

土呂久の住民は自治組織「和合会」に結集し、亜ヒ酸の製造をやめるよう抗議と陳情を繰り返し、41年には中止に追い込み、55年に亜ヒ酸製造が再開される時は「戦前の被害を繰り返すな」と反対しました。煙害問題を討議した記録は、和合会の議事録に残されています。

地元の小学校教師が埋もれていた公害を調査、71年の教育研究集会で報告し、社会問題として浮上しました。環境省は73年に慢性ヒ素中毒症を4番目の公害病に指定、2025年3月までに223人の患者が認定されています。最終鉱業権者の住友金属鉱山を相手に健康被害の償いを求めた土呂久訴訟は、1990年に最高裁で和解しました。

| 資料室案内はこちら |

●被害者が遺した日記、手記等

●民俗学者の山口保明氏が所蔵していた江戸時代の外録銀山関連資料

●記録作家川原一之氏が取材・作成したノート等

●土呂久公害を調査・報告した被害者からの聞き取りテープ

●土呂久公害訴訟の訴状・判決書、行政不服の反論書

(一部を除いて公開)

当資料室の他に、宮崎大学附属図書館に土呂久常設展示コーナーを設けています。年に数回テーマを替えて、パネルを入れ替えることにしています。

(展示はこちらから)

出張授業・講演

現地研修

土呂久のコース 土呂久のコース |

|

| 館名 | 宮崎大学 土呂久歴史民俗資料室 |

| 開館日または営業時間 | 平日9:00-17:00 (※事前予約制:宮崎大学 研究・産学地域連携推進機構 産学・地域連携課(0985)58-7951/ sangakurenkei(AT)of.miyazaki-u.ac.jp) |

| 休館日 | 土・日・祝日、年末年始、 その他宮崎大学の一斉休業日 |

| 住所 | 〒889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1 宮崎大学 教育学部2階 |

| 電話番号 | 0985-58-7951 |

| FAX | 0985-58-7793 |

| メールアドレス |

sangakurenkei(AT)of.miyazaki-u.ac.jp ※送信の際は(AT)を(@)に置き換えてください |