宮崎県産「テンジクタチ」の季節による栄養成分の変化

農学研究科海洋生物環境科学コース修士課程2年生今川 匠さん、堀江崚平さん、宮崎県水産試験場 松本美砂氏 橘木啓人氏、農学部海洋生命科学コース田中竜介 教授の研究グループは、宮崎県で漁獲される「テンジクタチ」の化学成分を約2年間季節ごとに分析し、一般的な「タチウオ」との違いについて明らかにしました。

日本近海には、「テンジクタチ(Trichiurus sp. 2)」と「タチウオ(Trichiurus japonicus)」という2種類のタチウオ類が生息しています。宮崎県では、年間およそ200〜400トンのタチウオ類が水揚げされており、2017年~2018年ではテンジクタチがそのうちの約43%を占めました。直近に実施した市場調査ではテンジクタチの方がタチウオよりも多いことが確認されています。一方で、西日本の市場で販売されている「タチウオ」の切り身には、両種が混ざって流通している場合があります。見た目では区別がつきにくいのですが、消費者の多くはテンジクタチの方が、脂がのっていて、口当たりが良いと感じています。そこで本研究では、テンジクタチとタチウオの違いを明らかにするため、約2年間にわたり両種の栄養成分やうま味成分を分析し、その特徴を比較しました。

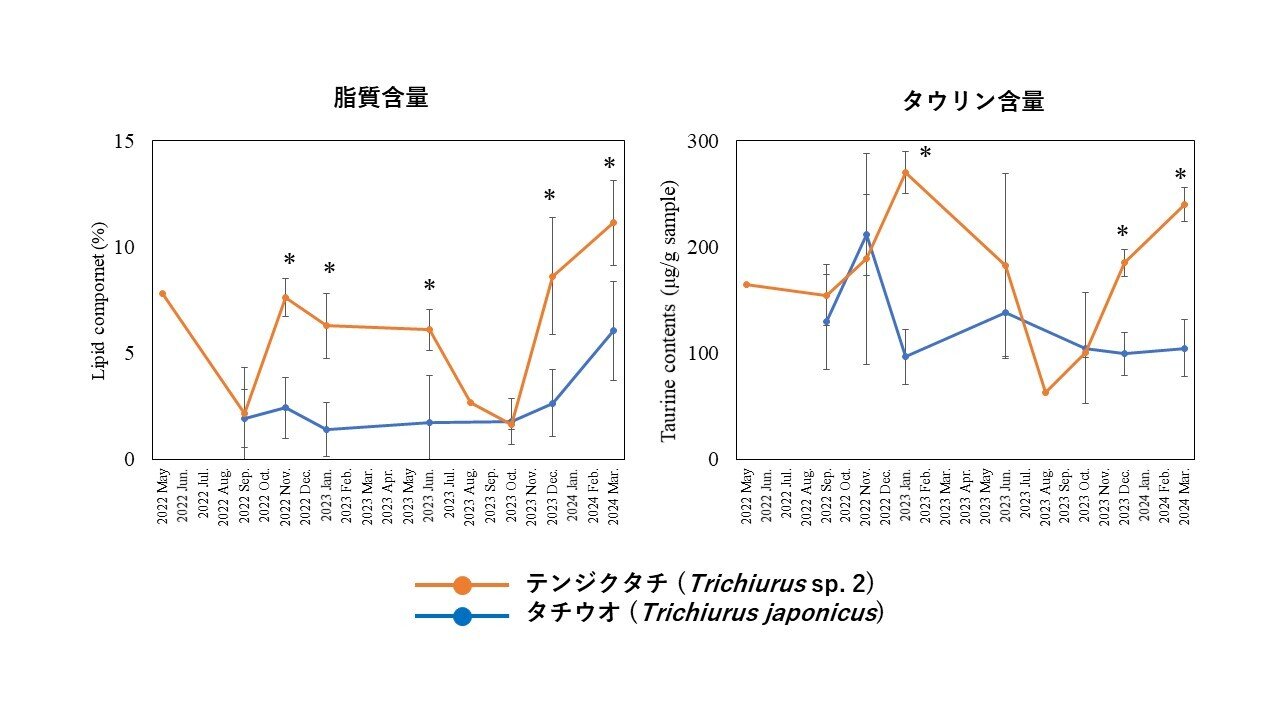

分析の結果、脂質含量から見たテンジクタチとタチウオの旬は、いずれも冬から春にかけてであることが分かりました。特に2024年3月には、テンジクタチの脂質含量が11.14 ± 5.28%、タチウオでは6.06 ± 2.16%と、テンジクタチの方が明らかに高い値を示しました。また、味に深く関わるアミノ酸の分析では、テンジクタチは冬から春にかけてうま味成分が豊富になる傾向が見られた一方で、タチウオについては明確な旬を特定することはできませんでした。さらに、複数の化学成分をもとに主成分分析(統計的なデータ解析手法)を行ったところ、テンジクタチはタチウオよりも脂質とタウリンの含有量が高い季節が多いことが明らかになりました。

これらの結果から、テンジクタチはタチウオに比べて脂のりが良く、栄養価の面でも優れた特徴を持つ魚であることが分かりました。本研究により、宮崎で水揚げされるテンジクタチは栄養成分が豊富で、冬から春にかけて旬を迎えることが明らかになりました。今回の研究成果が、宮崎県産テンジクタチの魅力を広く知っていただくきっかけとなり、地域の水産物の消費拡大につながることを期待しています。

本研究成果は2025年10月6日に国際学術雑誌Journal of Food Measurement and Characterization のオンライン版で公開されました。

▽詳細はこちらから▽

【論文情報】

Imagawa, T., Horie, R., Matsumoto, M. Tachibanagi, K., Tanaka, R. Seasonal changes in the body size and nutritional components of Trichiurus sp. 2 and Trichiurus japonicus from the Miyazaki coast in Japan. Journal of Food Measurement and Characterization (2025).

https://link.springer.com/article/10.1007/s11694-025-03617-8

・研究者データベース:田中竜介 https://srhumdb.miyazaki-u.ac.jp/html/100001000_ja.html