光顕用パラフィン切片で電顕解析を可能にする画期的な電子染色法を開発

2024年10月09日 掲載

生体を構成する組織や細胞の構造と機能の相関を解き明かす!

-光顕用パラフィン切片で電顕解析を可能にする画期的な電子染色法を開発-

背景

生体の様々な器官は特有の生理機能を果たす細胞や結合組織が織りなす精緻な立体構造を有し、近年の目覚ましい再生臓器の開発研究においては立体構造の再現が喫緊の課題とされます。しかしながら、1958年にワトソンが開発した従来の電子染色法は規制が厳しいウラン化合物を必要とするため、その応用は世界的に特定の研究機関に限られておりました。

概要

宮崎大学医学部医学科(解剖学講座超微形態科学分野)の澤口朗教授の研究グループは、先行研究において、光顕用パラフィン切片に帯電防止処理を加えず観察できる低真空走査電顕の特性を活かし、生体組織や細胞を立体的に捉える厚切り切片観察法を確立しました。この難題解決に挑んだ本研究により、過マンガン酸カリウムの酸化反応を利用した簡便迅速電子染色法の開発に成功し、光顕用パラフィン切片の超微形態解析を刷新するブレイクスルーが得られました。

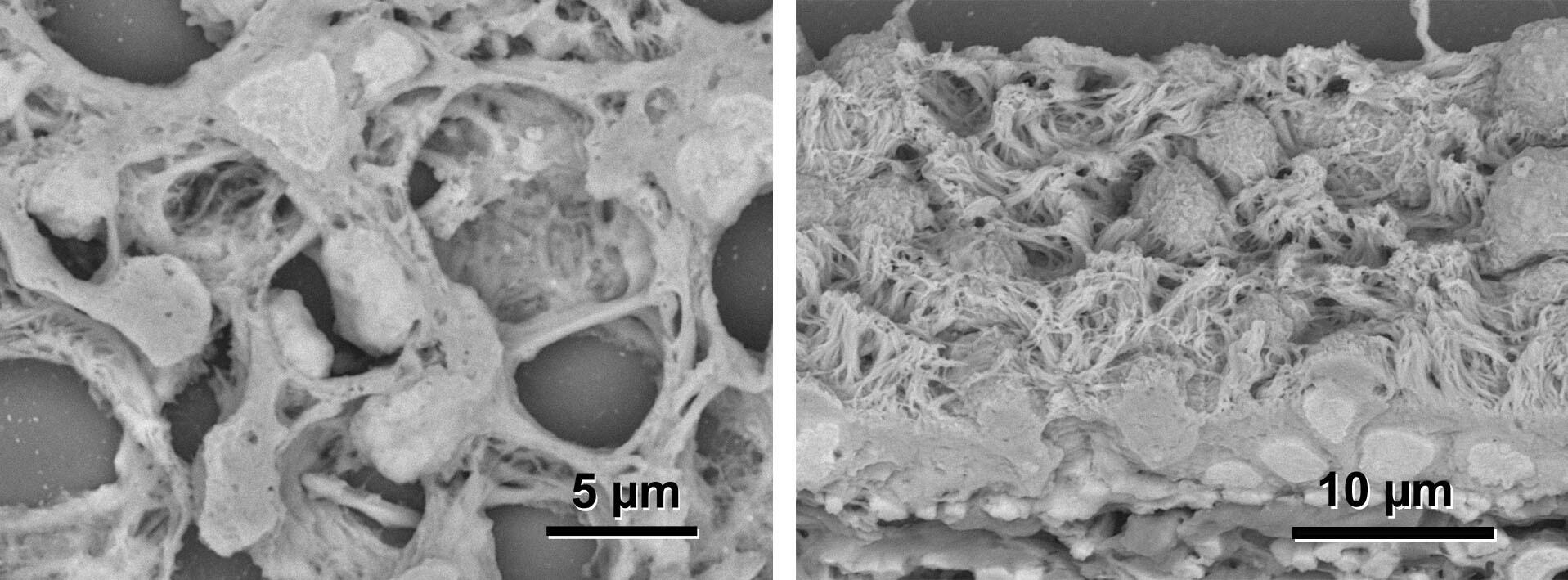

新たな電子染色法は、光顕用パラフィン切片を0.2%過マンガン酸カリウム水溶液で5分間処理し、水洗した後、レイノルド鉛染色液で3分間処理、水洗・乾燥後に観察が可能となる簡便迅速なプロトコールとなります。電子染色を施したパラフィン切片を元素分析で検証した結果、過マンガン酸カリウム特有の酸化作用によって鉛の沈着が向上し、腎糸球体足細胞(写真左)や気管線毛上皮細胞の微細構造(写真右)を可視化するに十分な反射電子が得られ、光学顕微鏡では捉えることができないナノレベルの超微形態を確認することができました。本論文では従来のウラン・鉛染色と比較しながら、厚切り切片観察法による立体的な微細形態画像や光顕&電顕相関観察(CLEM)法の応用例も併せて報告しています。

新たな簡便迅速電子染色法の開発を契機に、光顕と電顕の隔たりを埋める低真空走査電顕の特性を活かした電顕解析が医学・生物学研究に幅広く応用されることで、生体組織や細胞を構成する構造と機能の相関を解き明かす研究の進展が期待されます。

この研究成果は、2024年10月1日(火)に、国際学術誌npj Imagingに掲載されました。

論文情報

掲載誌:『npj Imaging』(2024年10月1日 オンライン公開)

タイトル:KMnO44/Pb staining allows uranium free imaging of tissue architectures in low vacuum scanning electron microscopy

著者名:Akira Sawaguchi1, Takeshi Kamimura2, Kyoko Kitagawa1, Yoko Nagashima1, Nobuyasu Takahashi1

1.宮崎大学医学部解剖学講座 超微形態科学分野

2.株式会社日立ハイテク

DOI:https://doi.org/10.1038/s44303-024-00045-z

▽宮崎大学医学部解剖学講座超微形態科学分野▽

http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/2anat/

その他詳細についてはこちらから

・プレスリリース 2024年10月9日

https://www.miyazaki-u.ac.jp/public-relations/20241009_02_press.pdf

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。

Adobe Readerは

Adobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。