日本郵便株式会社九州支社長が宮崎大学を訪問

- トップページ

- 大学案内

- 学長からのメッセージ

- 地域からの応援メッセージ

- 日本郵便株式会社九州支社長が宮崎大学を訪問

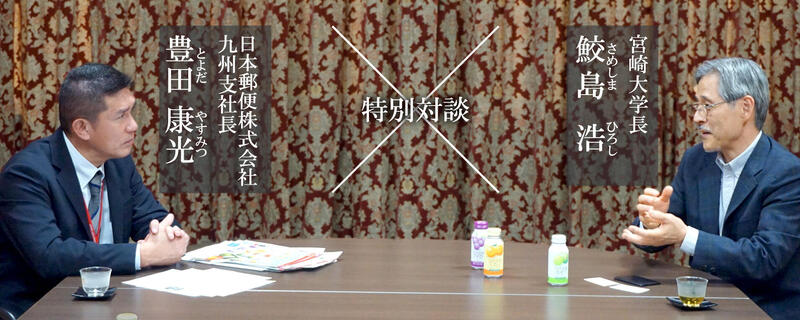

令和4年7月8日(金)、日本郵便株式会社(日本郵便)九州支社執行役員支社長の豊田康光様が宮崎大学を訪問し、鮫島浩宮崎大学長と自由な意見交換を行い、それぞれの想いを語っていただきました。

豊田 康光 とよだ やすみつ

1991年 郵政省入省

1998年 大臣官房国際部国際政策課課長補佐

1999年 在タイ日本国大使館 一等書記官

2002年 総務省郵政行政局貯金企画課課長補佐

2005年 総務省郵政行政局総務課統括補佐

2007年 ゆうちょ銀行新規業務営業準備室長

2010年 内閣官房郵政改革推進室 企画官

2012年 ゆうちょ銀行 経営企画部企画役

2013年 ゆうちょ銀行 上場準備室長

2015年 ゆうちょ銀行 IR部長

2021年 日本郵便 九州支社長 (現在)

鮫島 浩 さめしま ひろし

1981年 鹿児島大学医学部卒業

1983年 Loma Linda大学(米国カリフォルニア州)留学

1991年 医学博士取得(日本大学)

1995年 宮崎医科大学(現宮崎大学医学部)産婦人科

1996年 宮崎医科大学助教授

2011年 宮崎大学医学部教授

2016年 宮崎大学医学部附属病院長

2021年 宮崎大学長(現在に至る)

お二人とも学生時代にスポーツに励んでいたようですが

鮫島学長(鮫島):

鮫島学長(鮫島):

私はバスケットボールをしていました。高校時代には、インターハイに出場することができました。インターハイでは全く歯が立たず、初戦敗退でしたが良い経験でした。

豊田支社長(豊田):

私は大学から極真空手を始めました。大学卒業後、当時の郵政省に入職しましたが、その後も続け、全日本体重別選手権などの試合にも出さしてもらいました。もっとも、あまり勝ち上がれませんでしたが。

鮫島:それは凄い。

この二つのスポーツの共通点と言えば何かありますか

豊田:

それは、どちらも苦しいと言うことですかね。(笑)

鮫島:

(ははは。笑)バスケットボールはコート上の格闘技とも呼ばれる点では、共通点も多いと思います。ポジションの確保などでは常に身体をぶつけ合いながらの競り合いとなるので、体幹なども重要になるので、そのあたりも空手と似ているのかもしれません。ちなみに、私の高校時代のポジションはガードでした。

ところで、空手を始めた理由を教えてください

豊田:

豊田:

強くなりたかったからでしょうか(笑)。大学生から初めましたが、30歳くらいまで選手として続けました。社会人になってから全日本ウエイト制に出場するようになりましたが、当時の大会は金・土・日の3日間で開催されることが多く、金曜日の試合に出るには、前泊する必要があるので、木曜日に休みを取る必要があります。さらに、日曜日の試合まで勝ち残る前提で勝手に考えているので、月曜日も休みを取る必要あるんですね。つまり、私は、定期的に木・金・月と休みをもらっていました。当時から、一人で働き方改革をしていたような感じですね(笑)。もちろん、理解を示してくれていた当時の上司や同僚の皆様には感謝しています。

鮫島:

社会人になってからも仕事と趣味(スポーツ)に全力で取り組んでいたんですね。とても素晴らしいことだと思います。スポーツの良さは、思わぬ所で繋がりを生んでくれて役に立つことがありますね。私にとっては、人的ネットワークづくりにもスポーツが貢献してくれたと考えています。

豊田:

私の場合は、スポーツをしていたことが直接的に仕事に生かされたという認識はありませんが、何かしらの形で役に立っているんだと思いますね。

話は変わりますが、これまで他大学さんとの連携もされているようですが

豊田:

農学部の先生から技術指導をしていただきながら、社内のチャレンジプロジェクトとして、社員がトマトを生産している事例もあります。

鮫島:

それは、日本郵便のカラーが赤だからトマトだったのでしょうか?(笑)

豊田:

いや、それは聞いていないです(笑)。でも、大学の先生の話は面白いですよね。 先日、熊本大学の先生に講演会に来てもらい、薬の開発などに関する話をしてもらったのですが、多くの薬は自然界からの成分で作られていると言うことを初めて知りました。

鮫島:

そうなのですね。薬の9割は自然界に由来する成分でできているのです。一方で、遺伝資源の保護は喫緊の課題で、薬などを開発した際の利益は開発者のみに還元されるという問題もあります。現在は、搾取過剰とも言える状況で、アマゾンをはじめとする世界各地の熱帯雨林地帯などの保護・保全は地球規模での課題です。

豊田:

へぇ~。恥ずかしながら、薬のほとんどは何らかの化学薬品を組み合わせてできると思っていただけに驚きです。漢方薬もあなどれないんですか(笑)。

鮫島:

もちろんですよ(笑)。

日本郵便の地域との関わりと言えば?

豊田:

もともと日本郵便は国営で、郵便・保険・貯金の3つの事業を大きな柱として、国内どこでも同じサービスを受けられるように取り組んできました。それは、社会インフラとしても考えられていたと言えると思います。民営化の後でも、これらのユニバーサルサービスに対する一定の期待は残っていると思います。 金融においては、国営時代は財政投融資の中で、民営化後も地方債へ運用することで、地方にお金を循環させる機能に貢献してきましたが、今は減少傾向にあります。

現在地域活性化のために取り組んでいる事例などはありますか?

豊田:

今日はちょっとしたお土産を持ってきました。これは一例で、ご存じのように日本郵便では、地域で生産された商品や農産物を日本郵便がもつネットワークを生かして通信販売することができます。これは、大分県で生産されるカボスを使ったジュースで「つぶらなかぼす」というもので、当初は2千本しか売れていなかったのですが、日本郵便のネットワークを生かして販売を開始したことでなんと60万本も売れて、一気に売上額が300倍となりました。

鮫島:

それはすごい。是非、後から飲んでみたいと思います。そして、ネーミングも良いですね。

豊田:

容器にもこだわりがありますし、果肉の入り方なども良かったのかもしれません。 日本国内も色んな地域に行きましたが、個人的には北海道の海産物と九州の農産物はとにかく魅力的だと思っています。宮崎大学には、農学部がありますね。農学部で開発している農産物あるいは、農学部の先生方が支援している農家の生産物などを日本郵便のネットワークを活用して販売するというのもいかがでしょうか。

明石理事(明石):

明石理事(明石):

いいですね。宮崎大学では、大学への寄附を集める必要があり、寄附への返礼品を現在検討していて、卒業生がやっている農家や企業などの生産物をリスト化して、バラエティー豊富な返礼品をラインナップしたいと考えています。また、返礼品を郵送するゆうパックの箱に大学のマスコットキャラクターなどを付けてオリジナルの箱などもできればと考えたりしています。

河野理事(河野):本当に日本郵便の販売ネットワークは凄いです。私は川南(宮崎県)の(皮ごと食べる)バナナに付加価値を付けて売れないかと生産者と取り組んでおりましたが、当初は難航しました。そこで、日本郵便のネットワークを活用させていただき、カタログ販売をしてみたところ、なんと、首都圏を中心に4本5000円のギフトが月間1000セット売れました。 それだけ影響力があり、地域の魅力発信にも繋げることのできる販売ステージであるということです。

大学に求める人材育成などに関する要望はありますか?

豊田:

業務は多岐に及ぶので、正直、入社してOJT形式でやってみないとわからない部分がありますね。ただ、地方大学の学生がどんどん首都圏に流出していくことは問題だと思っているので、日本郵便としてはできるだけ、地方出身の学生を採用したいと考えています。

鮫島:

スポーツで培うコミュニケーション力とある程度のレジリエンス力は、社会で活躍する上でやはり最低限必要となってくると思います。アメリカではスポーツを重視しているが、それはコミュニケーション力やチームワークなどを重視している証拠だ。 また、医学部では、人を動かす際の基礎的なテクニックなども学んでいます。

明石:

学生にとっての日本郵便は、郵便局くらいのイメージしかないかもしれない。日本郵便がどのような業務を手がけているのか、何らかの形で学生に伝える機会があると良いですね。

鮫島:

確かに。宮崎大学には、学生も地域の人も一緒になって受講することができる「金融リテラシー講座」があり、金融関係をはじめとする様々な業界の外部講師に話をしていただいているので、その一環として日本郵便からも来ていただくのも良いですね。

今までに印象に残っていることがあれば聞かせてください

豊田:

私は1999年~2002年にかけてタイ(バンコク)の日本大使館に出向するなどしてきましたが、帰国後は一貫して郵政民営化の担当をしていました。特に、帰国してすぐの2年間は特に混乱していましたね。結果的には、2005年に郵政民営化法が成立して、その後見直し議論が起こり、半年程度の予定で出向した内閣官房に2年半いまして、出向から帰って来てからは上場準備に携わり、上場後はそのままIRの仕事をしていました。 自らが望んだわけではないのですが、郵政民営化にずっと関わることとなり、それは得がたい経験ではあったのかもしれません。

鮫島:

担当者としての当時の印象をもう少し聞かせて下さい。

豊田:

世論が民営化に流れていて、その民営化に対する追い風はとても強烈でしたね。 まぁいずれにせよ、立法者の意思を実現することが大切だと思います。 1990年代は、多くの会社や役所で夜遅くまで働くことはよくあることで、言い方悪いかもしれませんが「人を人と思っていないような時代」だったのかもしれません。一方で、タイのような東南アジアの暑い国で、同じような生活をしていたら病気になってしまうわけで、外から日本を眺めることで「日本の働き方がおかしい」と気付くことができたので、ある意味、タイでの勤務を経験させてもらえたことはよかったのかもしれません。

鮫島:

宮崎は日本のタイですよ(笑)。

明石:

そうそう。「マイペンラーイ(問題ない、気にしない)」の世界です(笑)。

豊田:

ときどき、「ペーン」(問題あります!)って言わないといけませんが。

鮫島:

とはいえ、地方創生の要は地方大学であり、宮崎大学は頑張らないといけませんね。その点では、日本郵便さんとの連携は重要で、今後、共同研究や連携事業などもできるようになることを期待しています。そして、社会に必要とされる人材を輩出していきたいと思います。

豊田:

そうですね。是非、期待しています。

写真:宮崎大学木花キャンパスにて撮影

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。

Adobe Readerは

Adobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。

- トップページ

- 大学案内

- 学長からのメッセージ

- 地域からの応援メッセージ

- 日本郵便株式会社九州支社長が宮崎大学を訪問