幸せの国ブータンからみやざきへ 野口 ウゲン ナムゲル さん

- トップページ

- 広報・教職員採用情報

- 広報

- 宮崎大学のひと

- 幸せの国ブータンからみやざきへ 野口 ウゲン ナムゲル さん

2023年2月1日掲載

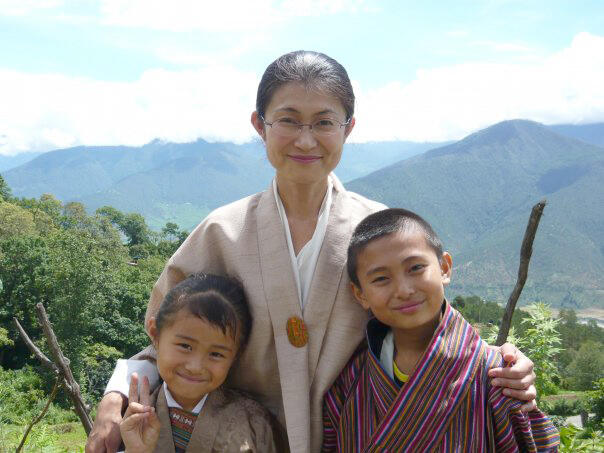

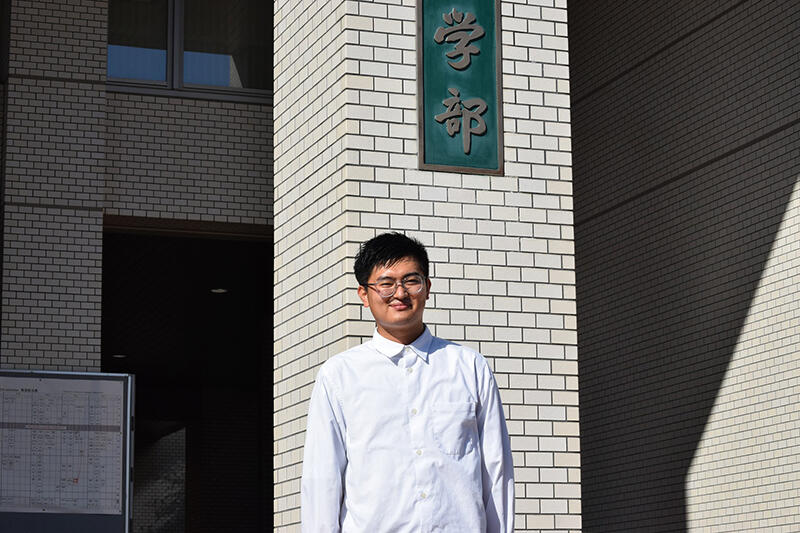

野口 ウゲン ナムゲル さん

学生(農学部 森林緑地環境科学科1年)

2001年 ブータン人の父と日本人の母の間の長男として生まれる

2003年~2006年 日本(母の地元である愛知県)で生活

2007年~2020年 ブータン国内で生活

2021年 日本国内で生活。大学進学に向けて勉学に励む

2022年4月 宮崎大学農学部森林緑地環境科学科入学 (現在に至る)

木花キャンパスにて撮影(2022.11月)

2001年1月21日、ブータン人の父と日本人の母の間の長男として生まれる。妹一人。

幼少期の4年間ほどは日本で生活。2007年から家族でブータンに戻り、6歳から20歳までをブータンで過ごす。

2020年5月から、日本国内の大学への進学を目指していたが、新型コロナウィルス感染症の世界的蔓延により進学を一時断念。

2021年11月に実施された「宮崎大学帰国生徒選抜試験」を受験・合格し、2022年4月に、宮崎大学に進学した。

趣味は映画観賞(特にSF映画)で、一番のお気に入りは、レオナルド・デカプリオ主演の「Inception (インセプション)」。人が眠っている間にその潜在意識に潜入し、他人のアイデアを盗み出すなど、何度も繰り返してみることでようやくストーリーが理解できる奥深さがたまらない。

ゾンカ語(ブータン語)、英語、日本語を流ちょうに話すマルチリンガル。

■ブータンと日本のハーフとして生を受ける

ブータン人の父と日本人の母の長男としてブータン国内で生まれました。両親ともにドイツに留学していてそこで出会い、結婚することになったようです。その後、母の実家がある愛知県に移住することになり、幼少期を日本国内で過ごしましたが、父の仕事の関係などもあり、私が5歳の時に、妹を含めた家族全員でブータンに戻ることになりました。

物心ついたときは日本語を話していたのですが、ブータンに移住するとなると、ブータン語か英語を話す必要があります。今でも幼いながらに言葉の壁に直面して困っていたことを覚えています。

ブータン語もまともに話せない状態でブータンの普通の小学校に入学することになりました。国語の授業として「ブータン語」の授業はありますが、幼少期をブータンで生活していない私にとっては簡単ではありません。また、国語以外の授業は基本的に英語で授業が進められるのでとても大変でした。

■ 幸せの国ブータンの基本にあるのは「支えあう心」

ブータンは日本では「幸せの国」としてよく知られていますが、ブータンに行ったことがある人はほとんどいないため、本当に「幸せの国」なのかを日本と比較しながら話すことができる人は少ないと思います。

国民が幸福かどうかを測る指標にもよっても順位は大きく変動し、インターネットが普及している現在のブータンでは経済発展を遂げた外国の状況なども簡単に知ることができますし、便利な生活を求める人も増えている状況なので、世界一幸せの国とは一概には言うことができないと思います。

これは、個人的な意見ですが、私の目から見たブータンは、国王が国民のためにできることをなんでもやろうとする献身的な姿勢なので、ほとんどの国民からリスペクトされていて、国王の下に国民が結束しています。また、ブータン人は、ひどい喧嘩になっても、数日後には仲直りしていて、全体的に「人を恨まない」というのが良いところだと思います。

北は中国、南はインドという大国に挟まれていて、長い歴史の中で、何度も侵略された過去があるから、どんなことがあっても結束しなければならないという意識が根底にあるのかもしれません。それが、ともに支えあう「幸せの国」に繋がっているんだと思います。

写真:ブータン人の友人とお寺参りに行った帰りに撮影(17歳)

ブータン国内、インド、スリランカ、タイなどみんな各地で頑張っています。

左から2番目が野口さん

■ 妹が先に日本に行くことに

私がブータンの高校2年生になったタイミングで、1歳年下の妹が、彼女の意思で日本の高校(ブータンとの友好関係が強い島根県隠岐郡海士町にある島根県立隠岐島前高等学校)に進学することになりました。それに合わせて母親も日本に引っ越すことになりました。私はそのままブータン国内の高校に通い、父との二人暮らしが始まりました。

私は、高校卒業後に日本国内の大学進学を目指していたのですが、ちょうど高校3年生になった2020年に、新型コロナウィルスが世界的に蔓延して海外への進学ができない状況となってしまいました。いつ収束するかわからない状況に、これから先の人生をどうしていくべきかたくさん悩んだ結果、再びブータンの高校に再入学することにしました。ブータンでは、「リピートシステム」と言って、高校3年生をもう一度やり直す制度があります。私は歴史や地理などをメインに学ぶ文系コースで一度高校を卒業しましたが、この機会に違う分野も勉強しようと理系コースに入学して1年間勉強しました。

そのころ、妹は日本の高校で3年間を過ごした後、2021年に福井大学に進学しました。妹なのに私より1年早く大学に進学したんです(笑)。

2021年になると、日本の入国制限も少しずつ緩和されたので、私も妹のいる福井県で日本国内の大学受験に備えて勉強することにしました。

△ 家族4人で(2017年)

右側に見えるのは日本の支援を受けてブータンで初めて設置された風力発電機

■ 九州の森とブータンの森が似ていた

小中学生のころに、Google Earth(グーグルアース)を使って遊んでいて、日本各地をオンライン上で旅をしていました。その時に、九州の森とブータンの森がとてもよく似ていることを知りました。幼少期に愛知県で生活していたとは言え、小中高と10年以上をブータンで生活してきたわけなので、九州のような豊かな環境が残る場所であればホームシックにもならないと思い、九州にある大学に行こうと思ったのが最初のきっかけです。

また、将来的にブータンの環境保全などに貢献できるようになりたいという漠然とした想いがありましたので、森林管理(森林工学)や水資源管理などを学ぶことができる大学をホームページなどで探していました。すると、宮崎大学農学部には、私に最も合うような教育カリキュラムを持つ森林緑地環境科学科があり、工学部や農学部などでも水の管理に関する研究を幅広くしていることを知ったので、宮崎大学を受験することにしました。

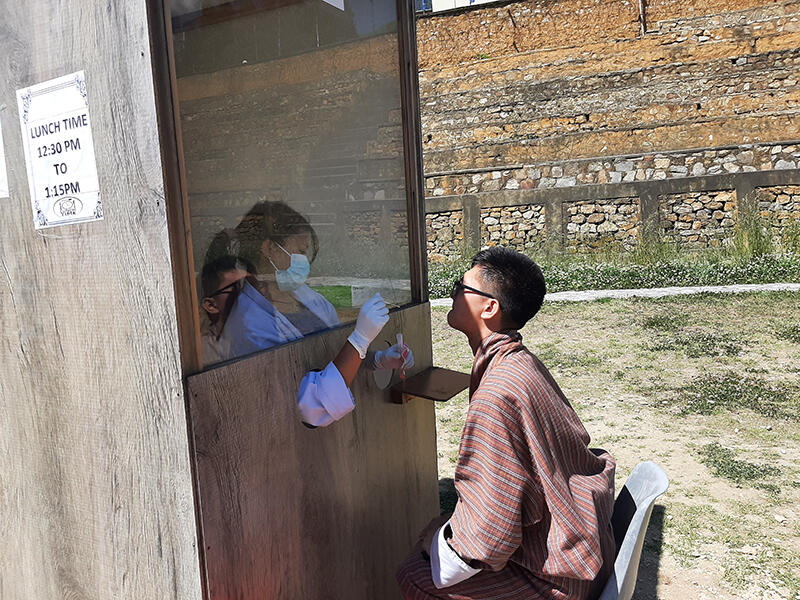

△ 写真:来日前にブータン国内でPCR検査を受ける様子

■ 宮崎の印象を教えてください

人が優しいですね。気軽に話しかけてくれる人が多いので、安心して日々の生活を送ることができます。自然環境も私の期待通りでした。休みの日には、大学の近くにある加江田渓谷などに自転車で行き、川沿いを散歩したりしてリフレッシュすることができます。

今は、木花キャンパス内にある国際交流寄宿舎に住んでいて、日本人学生や外国人留学生との半共同生活をしています。おかげで、困ったことがあれば何でも聞くことができますし、日本人学生はいつも優しく教えてくれます。

食事については、大学生協の「ミールカード(学食年間定期券)」の1日限度額1,050円プランに加入しているので、学食で食べることが多いです。寮から学食までは歩いて3分くらいですし、限度額も決まっていることから、食べ過ぎずにバランスのとれた規則正しい食生活だと思っています。また、寮の近くには、スーパーマーケットやドラッグストアもあるのでとても便利です。

また、寮では、外国人留学生が料理を作ってくれたりすることもあり、生活しながら異文化体験をすることができるのも国際交流寄宿舎で生活するメリットですね。もう少し綺麗な寮だったらいいなと思うこともありますが、寮費はとても安いので贅沢は言えません。

△ 緑溢れる宮崎大学木花キャンパス

■ 英語でしゃべろう会!?

毎週木曜日の17時から18時にかけて、木花キャンパス附属図書館のコワーキングスペース(Katarai)で「英語でしゃべろう会」があり、外国人留学生と英語の会話能力を向上させたい日本人学生と英語のみでコミュニケーションをしています。

私は外国人留学生側の立場で参加していますが、日本人学生と「週末をどのように過ごしたのか?」「今週末の予定は?」などの雑談をすることもあれば、外国人留学生が国の文化などを紹介することもあり、私もブータンの紹介をすることもあります。私にとっては、宮崎で数少ない英語でコミュニケーションができる場ですし、各国の文化を学び、友達をつくる機会になっているのでとても楽しい時間となっています。また、参加者が集まって、食事会をすることもあります。

△ 留学生と日本人学生と一緒に食事会(2022年)

(写真一番左はブータン人留学生のBISWAS RASAILYさん、野口さんは右から4番目)

■ブータンにいるお父さんは?

お父さんだけがブータンで生活しているので寂しいでしょうし、少し心配ではあります。私は大学1年生ではありますが、既に二十歳でお酒も飲めるので、父とはたまにオンラインで二人だけの飲み会をやっています。

ブータンではタバコを吸うことは禁止されていますが、お酒は飲むことができます。ただ、種類が少なく、ビール・ウイスキー・ジンくらいしかありません。それに比べると、日本はお酒のバラエティが豊富で色んなお酒を楽しむことができます。私は缶チューハイを飲むことが多いのですが、オンライン上でバラエティ豊富なお酒を父に見せるといつもうらやましそうにしています。笑

でも、父は息子である私と一緒にお酒を飲めるようになったことがとても嬉しいようで、オンライン上でも父の喜びは感じることができます。(ちなみに、父と話す時はブータン語と英語のミックスで話をしています)父が宮崎に来た時は、地鶏もも焼きやチキン南蛮などの宮崎名物を食べながら、ゆっくり酒を飲みたいですね。

当初の予定では、2023年1月に父が短期で日本に来る予定でしたが、父が務めている工業技術専門学校の校長に就任して忙しくなり、来日できる目処が立たなくなりました。涙

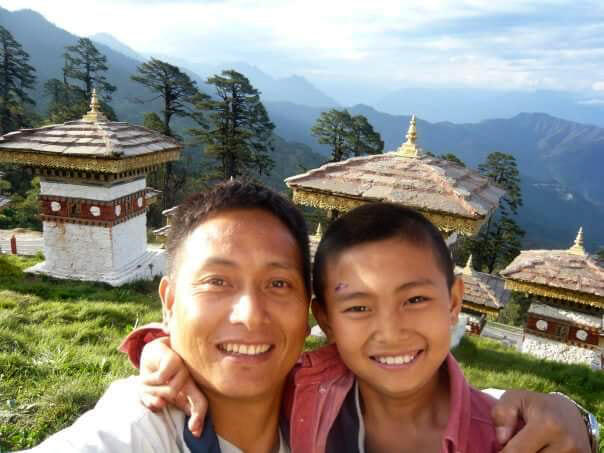

△ ブータン人の父と一緒に(野口さん10歳)

■ 視線の先には

宮崎に来て1年が過ぎ、宮崎での生活も慣れてきましたが、大学の講義についていくことで精いっぱいの日々です。というのも、日本語による日常会話で困ることはありませんが、大学の講義では専門的な用語や難しい漢字がたくさん出てくるので、資料を読んだだけでは理解できないことがほとんどです。そのため、事前に配布された講義資料をグーグルの翻訳機能を使って翻訳(日本語→英語)し、予習をしている状況です。レポートを課されることも多いですが、日本語によるレポートを書くことにも苦労の毎日です。

私自身がこれからどのような人生を送っていきたいのかは、今は、はっきりしたビジョンはありませんが、宮崎大学農学部で森林管理や水管理などを幅広く学び、ブータンの美しい環境保全にも貢献できるような人間になりたいと考えています。

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。

Adobe Readerは

Adobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。

- トップページ

- 広報・教職員採用情報

- 広報

- 宮崎大学のひと

- 幸せの国ブータンからみやざきへ 野口 ウゲン ナムゲル さん