土砂災害が身近な場所の住民数の変化を明らかにしました

2025年08月05日 掲載

土砂災害が身近な場所の住民数の変化を明らかにしました

【発表のポイント】

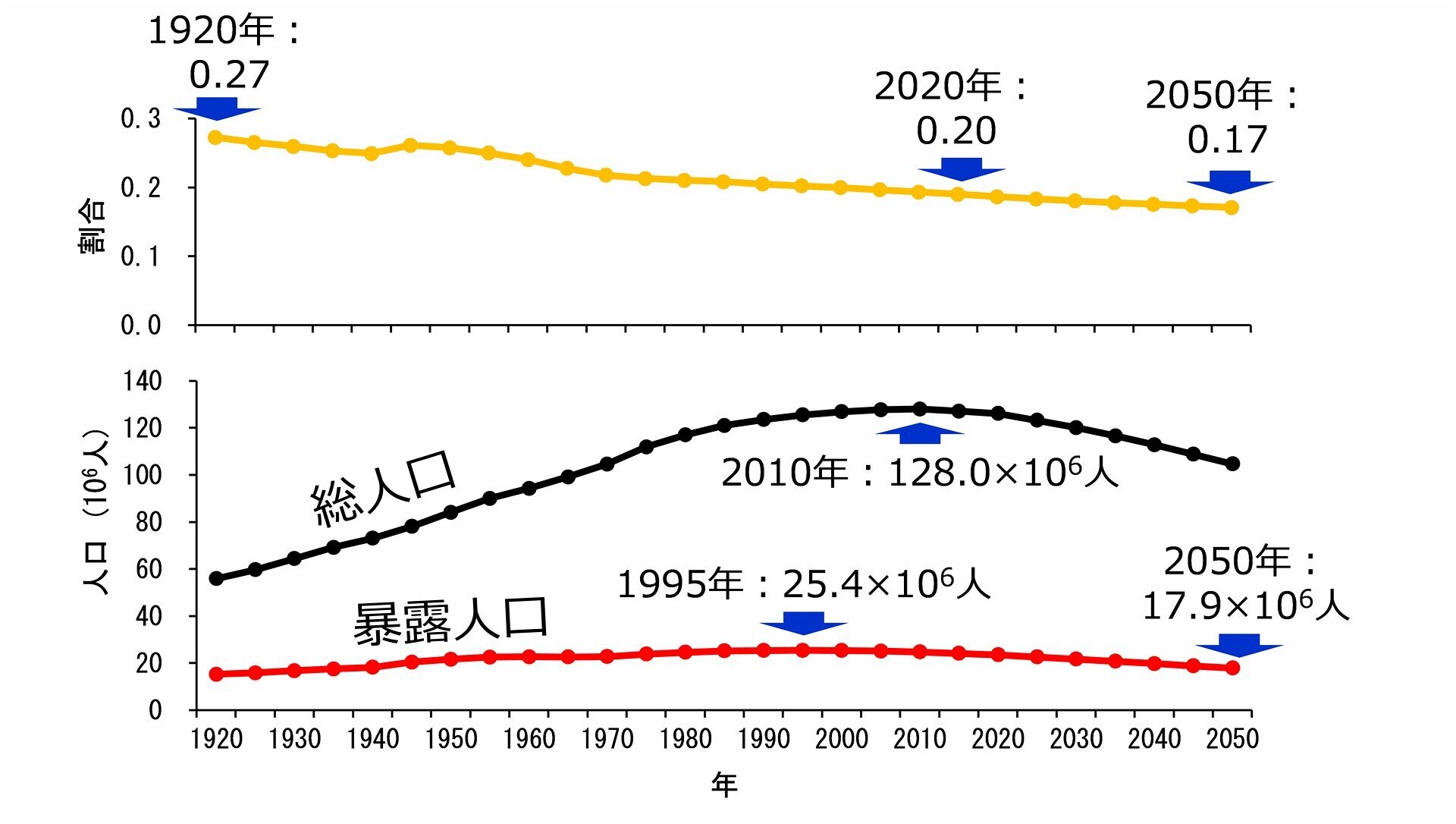

- 土砂災害が身近な場所の住民数*1(暴露人口)の130年(1920年~2050年)にわたる変動を日本の全市区町村*2で推測しました*3。

- 暴露人口は徐々に減少すると予測されましたが、その減少は緩やかでした。

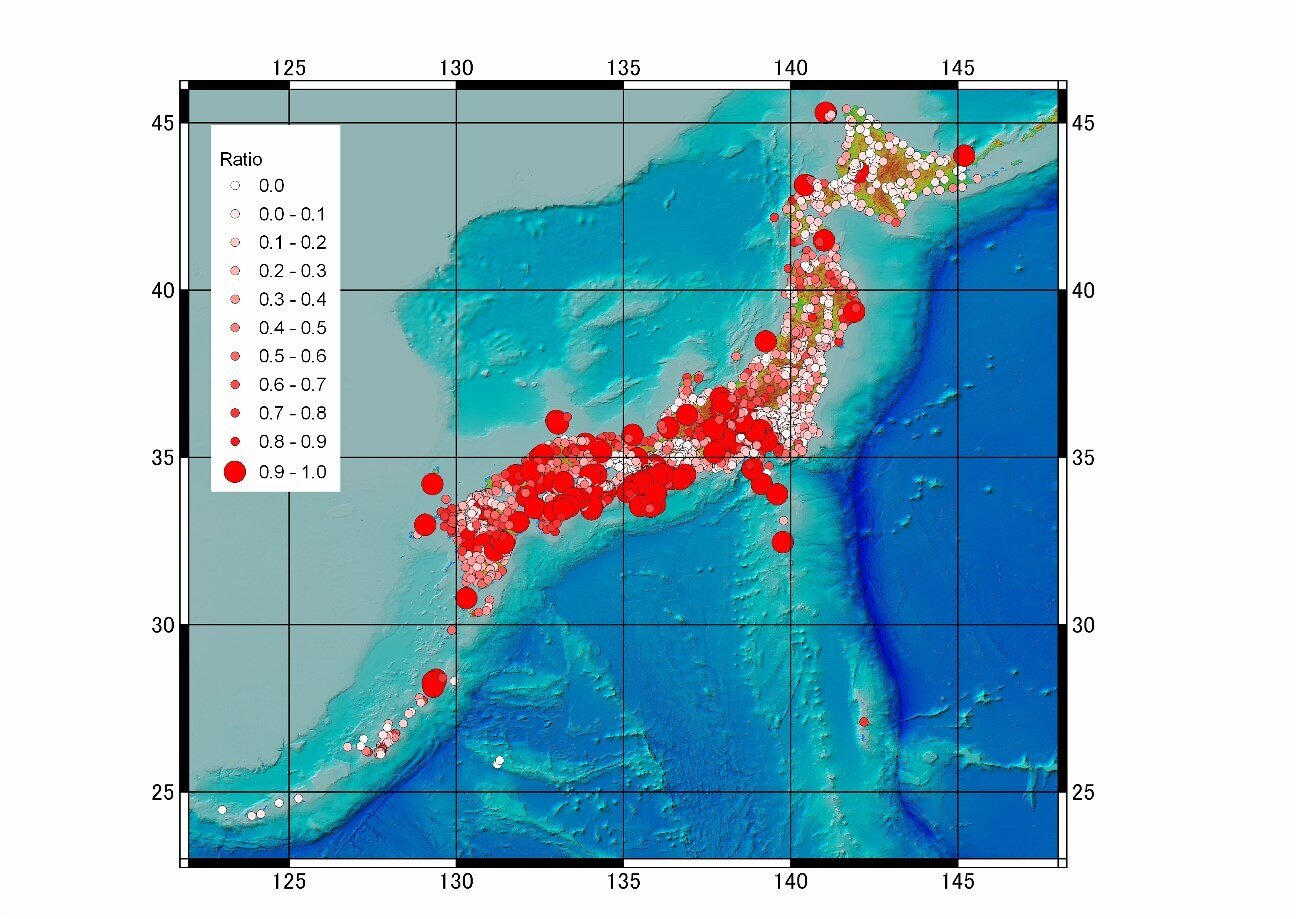

- 暴露人口は、中山間地域よりも都市部で多いことがわかりました。

- 安全な場所がほとんどない市町村もあり、対策の拡充が必要だと考えられます。

【背景】

宮崎大学農学部の篠原慶規准教授は、土砂災害の死亡リスクについて研究を進めています。日本は、過去、土砂災害の死者数を大きく減らすことに成功してきました*4。一方で、近年は様々な対策が行われているにも関わらず、土砂災害の死者数は横ばいとなっています。土砂災害の死者数をさらに減らすためには、死者数と密接に関わる要因を1つ1つ分析していくことが重要です。

【成果・将来展望】

日本の全市区町村を対象として、2015年時点での土砂災害が身近な場所の住民数(暴露人口)を定量化し、さらに過去(1920年)から将来(2050年)にわたる長期的な変動を推測しました*5。2015年時点での暴露人口は約2,400万人で、日本全体の人口の19%でした。暴露人口は、過去から現在まで緩やかに減少しており、その傾向が将来も継続すると予測されました。市区町村別にみると、暴露人口が人口に占める割合(暴露人口比)は、都市部で大きくなり、中山間地域で小さくなる傾向が見られました。一方、都市部では、そもそも人口が多く、市区町村数も多いため、総暴露人口は、中山間地域よりも大きい傾向がありました。これは、日本全体の土砂災害対策を考える上で、都市部の重要性を示唆しています。

日本では、土砂災害の危険性が高い地域から低い地域への移転が促進されていますが、暴露人口比が0.9を超える市町村は107ありました。これらの市町村では、同じ市町村内に安全に移転できる場所がほとんどないことが示唆されます。他市区町村への移転は、そこで育まれた文化の損失などを招く可能性があるため、暴露人口比が高い市町村ではハード・ソフト対策の拡充が重要であると考えられます。

土砂災害の死亡リスク(死者数)は、土砂移動現象の起こりやすさ(ハザード)・暴露人口・脆弱性(ハード・ソフト対策など)の掛け合わせで決定されます。過去から現在のこれらの変動を比較したところ、死者数の変動やハザードや脆弱性とはよく対応していましたが、暴露人口とは対応していませんでした。このことは、土砂災害の死亡リスクを考える上で、暴露人口よりも、ハザード・脆弱性の方が大切であることを示唆しています。ハザードについては、多くの研究で対象とされているため、今後は、脆弱性の評価も進めていく必要があります。

図1 日本の総人口、暴露人口、暴露人口比(暴露人口/総人口)の変動

図1 日本の総人口、暴露人口、暴露人口比(暴露人口/総人口)の変動

図2 日本の各市区町村における暴露人口(土砂災害が身近な場所の住民数)が人口に占める割合

【論文情報】

Shinohara, Y. (2025) Historical and future trends in population exposed to landslides in Japan.

Natural Hazards, https://doi.org/10.1007/s11069-025-07512-9

電子出版日:2025年7月4日

【謝辞】

本研究は科学研究費補助金(21K04590)を用いて行いました。

【脚注】

*1 約250 m四方の領域の中で、土砂災害危険箇所が少しでも含まれていた領域を土砂災害が身近な場所としました。

*2 政令市は各区域に分けて解析をしています。一部、原発事故の影響等で解析できない町村もありますが、計1892市区町村を対象としています。

*3 土砂災害の暴露人口を国家レベルで100年以上にわたり推測したのは、著者の知る限り世界初です。

*4 過去のプレスリリース「土砂災害の死者数減少をもたらす有効な対策は時代と共に変化する」をご参照ください。

https://www.miyazaki-u.ac.jp/public-relations/20220328_press_01.pdf

*5 暴露人口比(暴露人口/人口)は一定とし、現在の市区町村域の過去~将来の人口変動(予測)を用いて、暴露人口の長期的な変動を推測しました。

【プレスリリースについてはこちらから】

https://www.miyazaki-u.ac.jp/public-relations/20250805_01_press.pdf

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。

Adobe Readerは

Adobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。