令和7年度アドベンチャー工学部

令和7年度アドベンチャー工学部は終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

小学生・中学生を対象に楽しみながら学べる基礎コースと、中学生・高校生を対象により専門性の高い体験型の実験や実習などを行う応用コースに参加できる、体験型のイベントです。

事前予約などはなく、無料でご参加いただけますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

*服装は自由です。

*一部当日予約が必要なものもあります。

*当日は学園祭も開催しています。

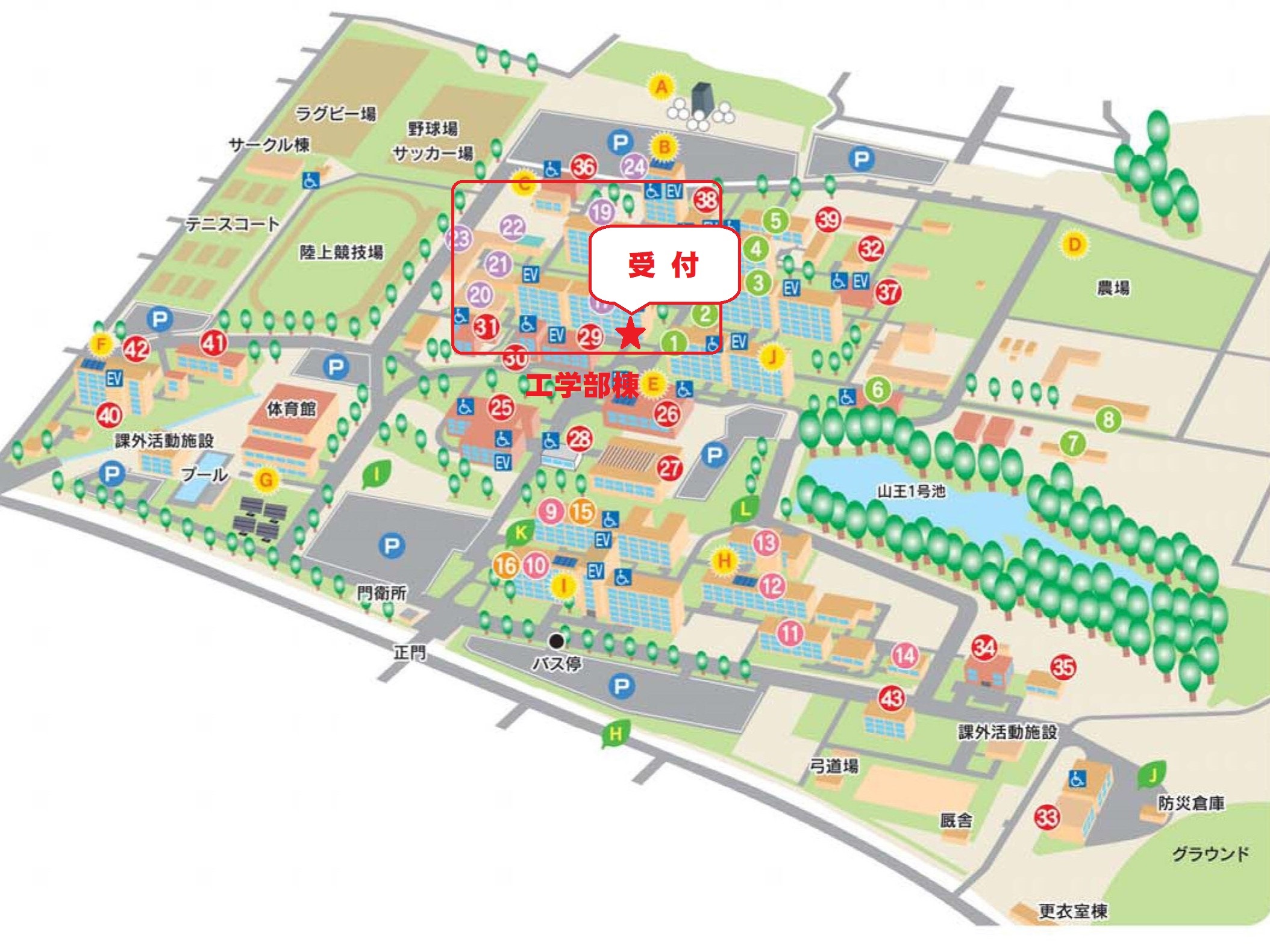

日時:令和7年11月16日(日)10:00~16:00

場所:宮崎大学木花キャンパス 工学部

会場:

イベント一覧

★基礎コース

対象:小学生、中学生とその保護者

①これ知っちょる?世界を知るクイズ

日本であたりまえなことが、世界では不思議なことに思われるかもしれません。

あなたが考える「あたりまえ」「おかしい」と思うことはほかの国ではどうなのでしょうか。

宮大にいる留学生に聞いた世界のいろいろな国の常識・非常識・・・いくつ正解できますか?

会場:B107講義室

担当:川崎 典子(工学基礎教育センター)

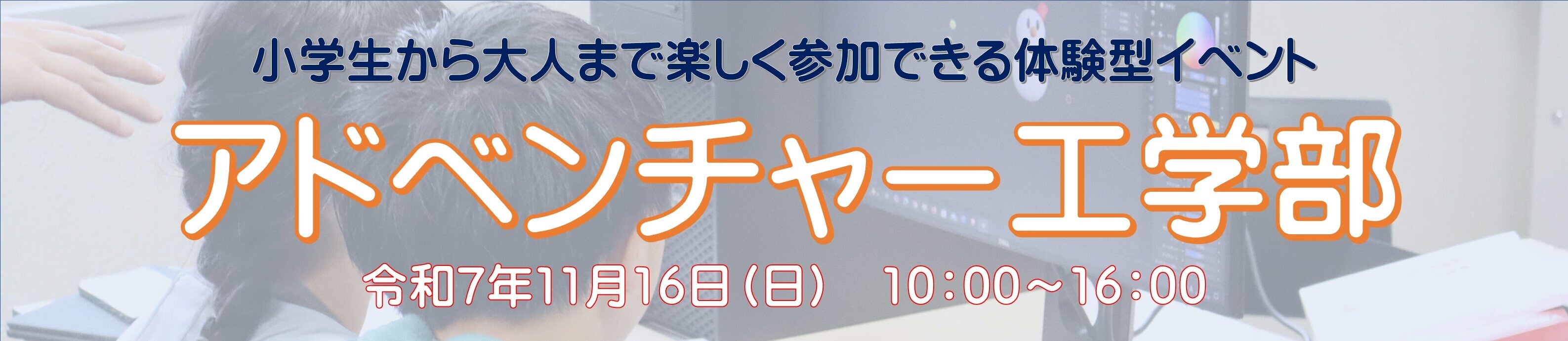

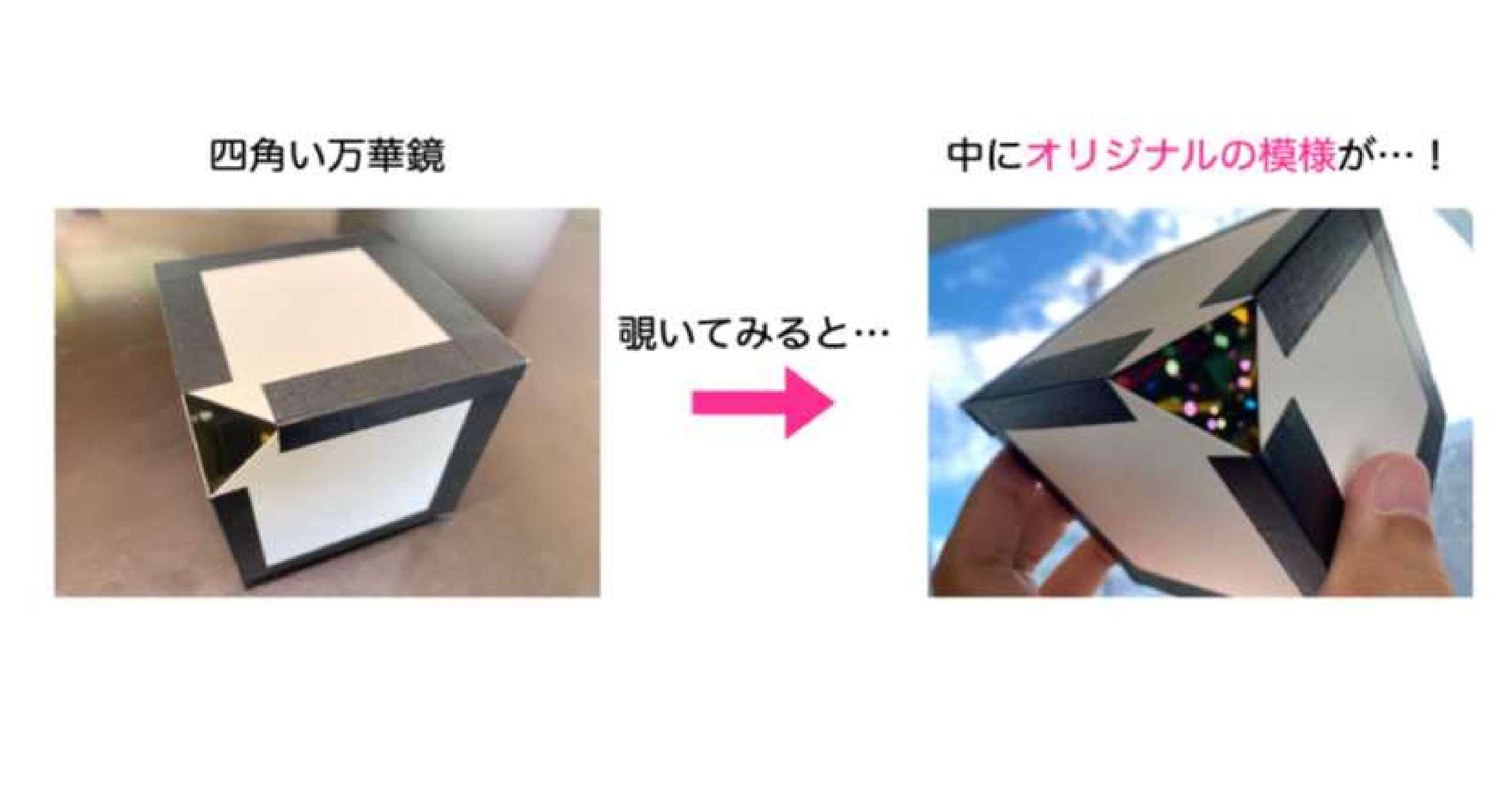

②カラフルな3D万華鏡を作ろう!

みなさんがよく知っている万華鏡は、内側に鏡が貼ってある筒を回しながら、小さなビーズがつくる模様を楽しむおもちゃです。

ここでは、6枚の鏡を使って、立方体の万華鏡を作ってみたいと思います。

しかも、みなさんの好きな色で、オリジナルの模様をつくります。

どのような景色を覗くことができるでしょうか!?

会場:B107講義室

担当:小林 俊介(工学基礎教育センター)

③「つかめる水」をつくろう!

指でつかめる不思議な水をつくります。

大きさや色を変えたり、中にビーズやおもちゃを入れたりして遊んでみましょう!

会場:ものづくりセンター

担当:田之上 二郎(ものづくりセンター)

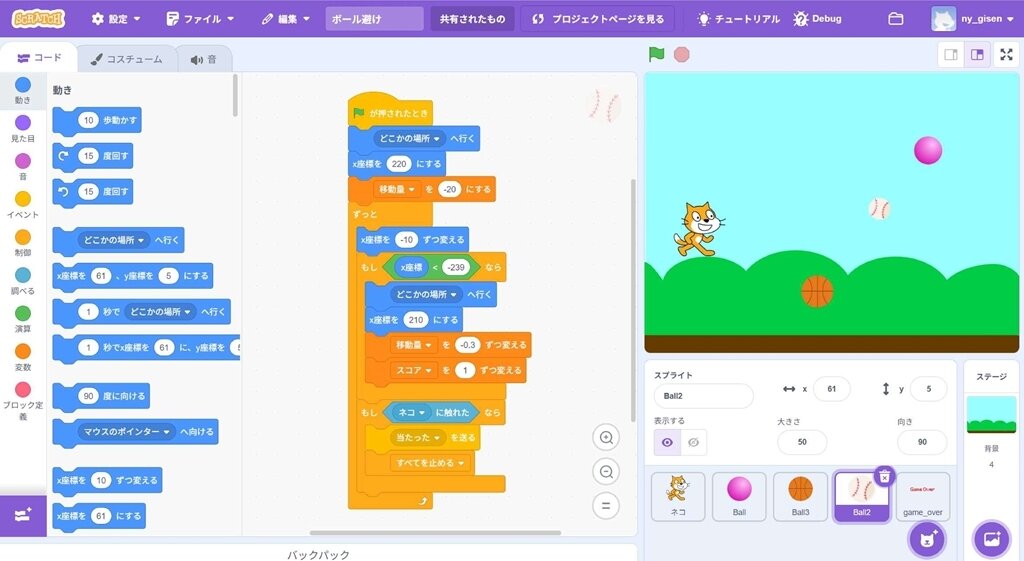

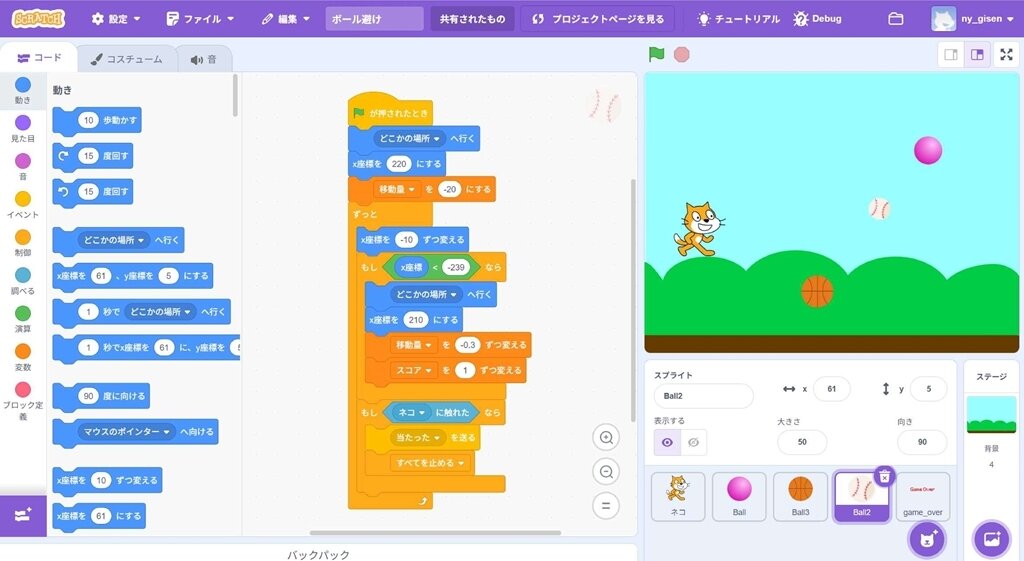

④スクラッチで簡単なプログラミングを体験してみよう

メディアラボが無償で公開しているビジュアルプログラミング言語であるスクラッチ(Scratch)は、画面上であらかじめ準備されているブロックを組み合わせることにより簡単にプログラムを作ることができる。

Scratchで簡単なゲームを作ってプログラミングを体験してみよう。

会場:B111講義室

担当:森 圭史朗、甲斐 崇浩、長友 耀希、長友 祐磨(ICTセンター)

★応用コース

対象:中学生、高校生とその保護者

①DNAを取り出してみよう

DNAとはデオキシリボ核酸の略で、生物の遺伝情報を記録する「生命の設計図」とも呼ばれる物質です。

どんな生物も自身の細胞内にDNAを保持しています。

今回は、野菜や果物などの植物細胞からDNAを抽出(取り出)します。

また、きちんとDNAが抽出できているかを分析して確かめます。

会場:B109講義室

担当:松根 英樹(化学生命プログラム)

②地盤の液状化現象を見てみよう

地震で地盤が揺れると、地盤が液体状になって建物が傾いたり沈んだりして甚大な被害を受けることがあります。

模型の地盤を使って、地震発生時の地盤の液状化現象をご覧いただき、液状化被害のメカニズムや被害を防ぐ対策について解説します。

会場:B106講義室

担当:末次 大輔、神山 惇(土木環境プログラム)

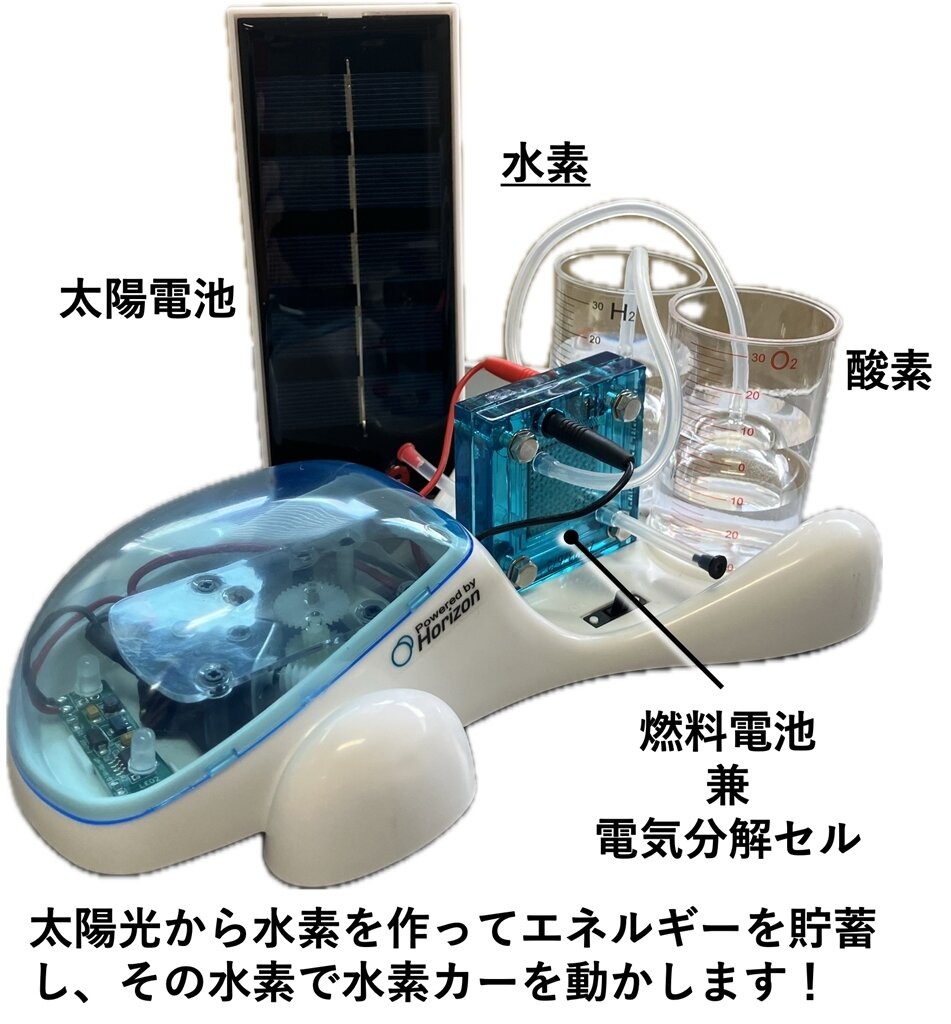

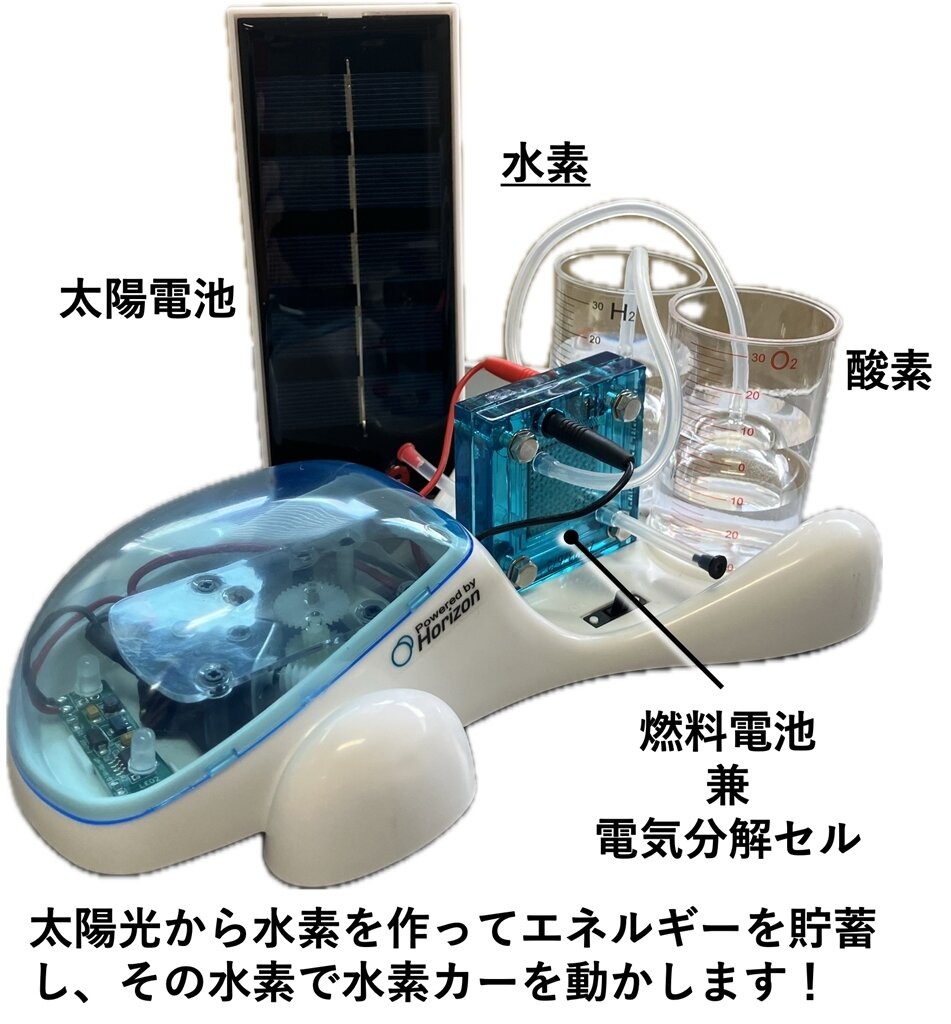

③太陽光と水でつくるエネルギー 〜水素カーを走らせよう!〜

太陽電池で発電した電力を用いて水を電気分解し水素を生成してエネルギーを蓄積し、さらに燃料電池で水素と酸素を反応させて電気に戻して走行する「水素カー」キットに実際に触れられます。

再生可能エネルギーと水素技術の原理を直感的に学べます。

ぜひ、次世代エネルギーを体感してください。

会場:晴天時/屋外(C棟南側)、雨天時/D104講義室

担当:浅見 明太(半導体サイエンスプログラム)

④電気って何?電子って何?

電気や電子の分野は、一見むずかしくてイメージしにくいかもしれません。

けれども基本はとてもシンプルで、「電気をつくる」「電気を運ぶ」「電気をためる」「電気を使う」という4つの働きに分けられます。

この電気・電子の世界を少しでも身近に感じてもらえるよう、自分の手で確かめることができる実験、実際の研究現場をのぞける見学ツアー、先輩学生に気軽に質問できる相談室を実施します。

会場:B112講義室

担当:吉野 賢二(電気電子システムプログラム)

⑤からだを使って球体ロボを操作!?ロコボット!

宮崎大学で生まれた"体を動かしロボットを自在に操る新感覚システム「ロコボット」"。

ロボットとの不思議な一体感「シンクロ」を楽しむことができ、リハビリテーション、ロコモ予防、特別支援学校など運動機能の向上に利用されています。

医療・教育の現場で活躍しているロボットテクノロジーを親子で体験しよう!

会場:B108講義室

担当:山子 剛(機械知能プログラム)

⑥私たちの社会を支えるAI技術

近年「人工知能(AI)」という言葉が広く用いられていますが、その基盤には高度に発展した情報通信技術があります。

本講義では、いくつかの機械学習アルゴリズムを演習を通して体験します。

参加を希望される方はお使いのGoogleアカウント(学校で配布されたものや、スマートフォンで使用しているものなど)へのログイン情報をご準備ください。お持ちでない方は会場で対応いたします。

会場:情報基盤センター 実習室B1(107)

担当:伊達章、高橋伸弥(情報通信プログラム)

お問い合わせ先

対象:小学生、中学生とその保護者

日本であたりまえなことが、世界では不思議なことに思われるかもしれません。

あなたが考える「あたりまえ」「おかしい」と思うことはほかの国ではどうなのでしょうか。

宮大にいる留学生に聞いた世界のいろいろな国の常識・非常識・・・いくつ正解できますか?

会場:B107講義室

担当:川崎 典子(工学基礎教育センター)

みなさんがよく知っている万華鏡は、内側に鏡が貼ってある筒を回しながら、小さなビーズがつくる模様を楽しむおもちゃです。

ここでは、6枚の鏡を使って、立方体の万華鏡を作ってみたいと思います。

しかも、みなさんの好きな色で、オリジナルの模様をつくります。

どのような景色を覗くことができるでしょうか!?

会場:B107講義室

担当:小林 俊介(工学基礎教育センター)

指でつかめる不思議な水をつくります。

大きさや色を変えたり、中にビーズやおもちゃを入れたりして遊んでみましょう!

会場:ものづくりセンター

担当:田之上 二郎(ものづくりセンター)

メディアラボが無償で公開しているビジュアルプログラミング言語であるスクラッチ(Scratch)は、画面上であらかじめ準備されているブロックを組み合わせることにより簡単にプログラムを作ることができる。

Scratchで簡単なゲームを作ってプログラミングを体験してみよう。

会場:B111講義室

担当:森 圭史朗、甲斐 崇浩、長友 耀希、長友 祐磨(ICTセンター)

対象:中学生、高校生とその保護者

DNAとはデオキシリボ核酸の略で、生物の遺伝情報を記録する「生命の設計図」とも呼ばれる物質です。

どんな生物も自身の細胞内にDNAを保持しています。

今回は、野菜や果物などの植物細胞からDNAを抽出(取り出)します。

また、きちんとDNAが抽出できているかを分析して確かめます。

会場:B109講義室

担当:松根 英樹(化学生命プログラム)

地震で地盤が揺れると、地盤が液体状になって建物が傾いたり沈んだりして甚大な被害を受けることがあります。

模型の地盤を使って、地震発生時の地盤の液状化現象をご覧いただき、液状化被害のメカニズムや被害を防ぐ対策について解説します。

会場:B106講義室

担当:末次 大輔、神山 惇(土木環境プログラム)

太陽電池で発電した電力を用いて水を電気分解し水素を生成してエネルギーを蓄積し、さらに燃料電池で水素と酸素を反応させて電気に戻して走行する「水素カー」キットに実際に触れられます。

再生可能エネルギーと水素技術の原理を直感的に学べます。

ぜひ、次世代エネルギーを体感してください。

会場:晴天時/屋外(C棟南側)、雨天時/D104講義室

担当:浅見 明太(半導体サイエンスプログラム)

電気や電子の分野は、一見むずかしくてイメージしにくいかもしれません。

けれども基本はとてもシンプルで、「電気をつくる」「電気を運ぶ」「電気をためる」「電気を使う」という4つの働きに分けられます。

この電気・電子の世界を少しでも身近に感じてもらえるよう、自分の手で確かめることができる実験、実際の研究現場をのぞける見学ツアー、先輩学生に気軽に質問できる相談室を実施します。

会場:B112講義室

担当:吉野 賢二(電気電子システムプログラム)

宮崎大学で生まれた"体を動かしロボットを自在に操る新感覚システム「ロコボット」"。

ロボットとの不思議な一体感「シンクロ」を楽しむことができ、リハビリテーション、ロコモ予防、特別支援学校など運動機能の向上に利用されています。

医療・教育の現場で活躍しているロボットテクノロジーを親子で体験しよう!

会場:B108講義室

担当:山子 剛(機械知能プログラム)

近年「人工知能(AI)」という言葉が広く用いられていますが、その基盤には高度に発展した情報通信技術があります。

本講義では、いくつかの機械学習アルゴリズムを演習を通して体験します。

参加を希望される方はお使いのGoogleアカウント(学校で配布されたものや、スマートフォンで使用しているものなど)へのログイン情報をご準備ください。お持ちでない方は会場で対応いたします。

会場:情報基盤センター 実習室B1(107)

担当:伊達章、高橋伸弥(情報通信プログラム)

宮崎大学工学部総務係

E-Mail kousoumu(at)of.miyazaki-u.ac.jp

TEL 0985-58-2871, FAX 0985-58-2876

※メールアドレスの「(at)」部分を「@」に変更して送信してください。